「ウェブライダー式SEOベースマーケティング 超集中講座2022」をリリースしました。

「SEOベースマーケティング 超集中講座」として大きく生まれ変わり、ウェブライダーがこれまで明らかにしてこなかった、コンバージョンと売上が上がるコンテンツ制作のノウハウをお届けします。

ウェブライダー史上、企画構成制作に最も時間をかけている、最新の講座です。

「ウェブライダー式SEOベースマーケティング 超集中講座2022」をリリースしました。

「SEOベースマーケティング 超集中講座」として大きく生まれ変わり、ウェブライダーがこれまで明らかにしてこなかった、コンバージョンと売上が上がるコンテンツ制作のノウハウをお届けします。

ウェブライダー史上、企画構成制作に最も時間をかけている、最新の講座です。

Section1とSection2のダイジェスト動画です。動画の熱量を体験していただけます。

本ページは、ウェブライダー式SEOの「最新ノウハウ」を学んでいただくための動画教材の販売ページです。

このページを読むだけでも、ウェブライダーのSEOノウハウの一部を学んでいただけます。

7分ほどあればすべての文章に目を通していただけますので、よろしければ下にスクロールしてお読みください。

本動画は「より新しい成功ノウハウを手に入れたい」「SEOをあきらめたくない」方に向けた講座です。

ウェブライダーの最新の成功事例をもとに、「何をすれば上位表示に近づくのか?」という問いに答え、上位表示を目指すための膨大なアクションを共有します。

注:以下の内容は、あくまでも私たちウェブライダーの主観や独自見解を含みます。

SEOについてGoogleが正式に発表している資料は、Googleの公式ヘルプにあります。

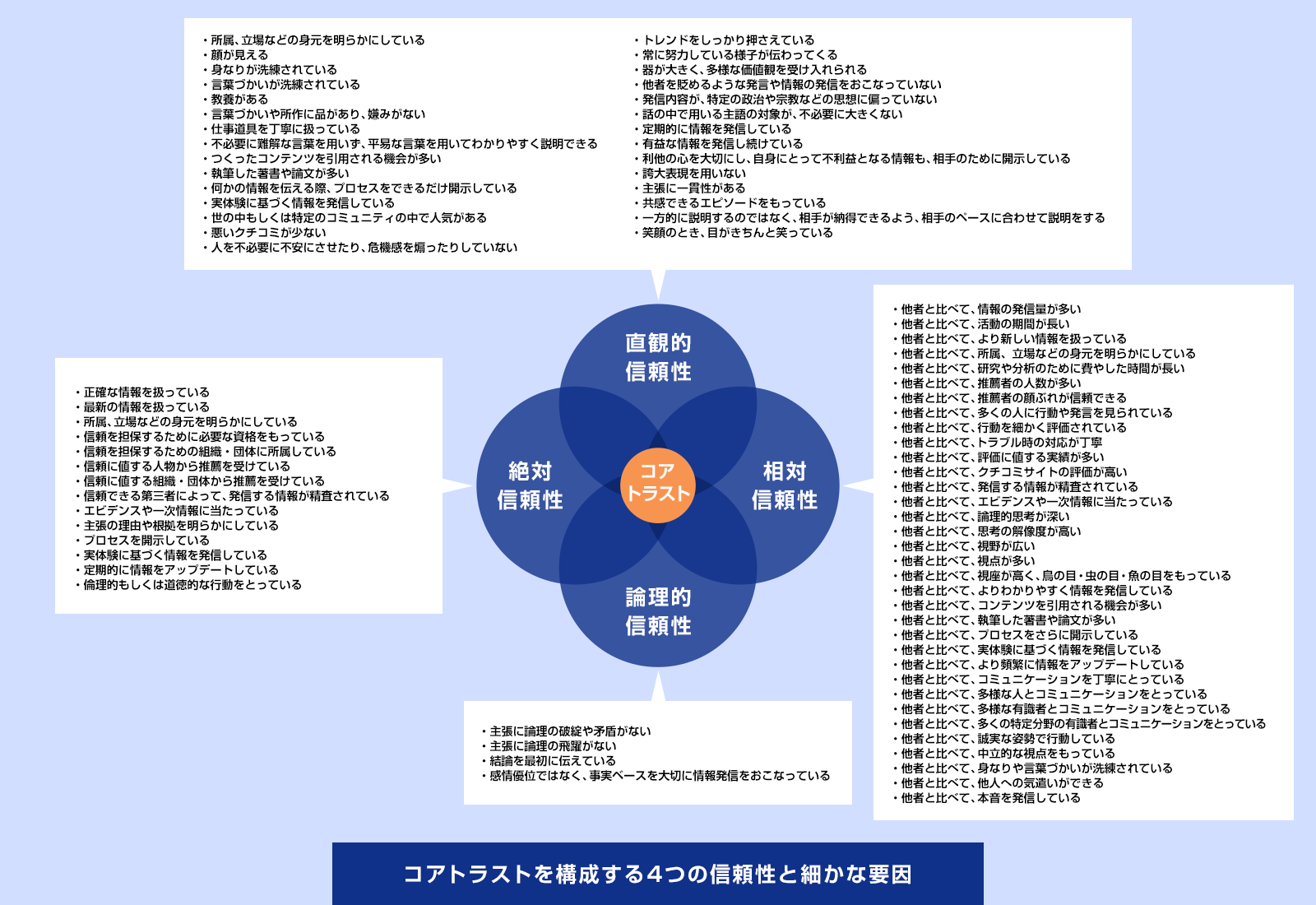

たとえば、コアトラストという言葉は、信頼性につながるであろう要素をウェブライダーが独自に概念化した言葉であり、Googleが提唱している言葉ではありません。

その点をご留意いただき、本ページを読み進めていただければ幸いです。

最近「SEOが難しくなった・・・」そんな声をよく聞くようになりました。

しかし、本当に難しくなったのでしょうか?

結論を申し上げますと、SEOは難しくなっていません。

以前に比べ、評価の因数が増え、単にコンテンツをつくるだけでは上位表示しづらくなっただけだと考えています。

これからのSEOで成功し続けるには、「ソリューション」と「信頼性」、ふたつの概念を意識することが大切です。

ここで私たちの成功事例を少し紹介します。

私たちウェブライダーが運営している「素敵なギフト」「Betters」「美味しいワイン」です。

「素敵なギフト」というサイトは、2019年6月に立ち上がったばかりで、まだ16記事しかないギフトメディアです。

しかし今、「出産祝い 男の子」「出産祝い 女の子」「出産祝い 人気」「古希祝い」といった商用ワードで上位表示し続けています。

これらのワードは、売上に直結する競争率の高いBuyクエリです。

素敵なギフトは、2021年のアルゴリズムのアップデートがあった中、そのPVをさらに伸ばし続けています。

また「Betters」というサイトは、2018年4月に立ち上がり、2021年11月時点で11記事しかないノンジャンルメディア。

こちらも「映画おすすめ」「ジンおすすめ」「マザーズバッグ」「カフェインレスコーヒー」「会社辞めたい」といった様々なワードで、上位表示し続けています。

驚くべきは、映画の専門サイトでないにもかかわらず、「映画おすすめ」という超ビッグワードで1位に表示されたことです。

(現在は1位ではありませんが、1ページ目にランクインし続けています)

さらには「美味しいワイン」というサイトは、2017年4月に立ち上がり、数々のワイン系ワードで上位表示を続けてきたメディア。

昨今のアルゴリズムの変化により、単ワードでの上位表示は少々厳しくなっているものの、こちらも「ワインおすすめ」「赤ワインおすすめ」などの商用ワードで4年以上も上位表示し続けています。

ちなみに、2021年7月7日に追加された「缶ワイン」に関する記事は1位に表示されました。

上記で紹介した検索ワードでの順位は日によって変動することがありますが、今も概ね安定して上位表示し続けています。

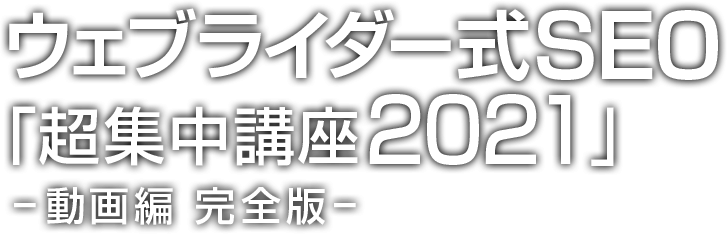

そして、さらに興味深い事例があります。

それは、私たちウェブライダーがコンサルティングを担当している某ECサイトさまの事例です。

私たちはそのECサイトさまのトラフィックを増やすために、月間検索回数24万回(2021年3月度)のビッグワードでの上位表示を目指し、「1記事」を制作しました。

競合ひしめく激戦のビッグワードだったこともあり、上位表示までに数ヶ月は要すると考えていましたが、その記事は公開から3週間で2位表示を達成し、月間のトラフィックを15万PV近く押し上げることとなりました。

たった1記事が、サイトの月間トラフィックを15万PVも押し上げたのです。

これらの成功事例を支えているのが、「ソリューション」と「信頼性」というふたつの概念です。

ここでもうひとつ、成功事例を共有します。

実は、本動画のノウハウを用いて制作した記事を9月22日に公開したところ、たった1ヶ月で「校正ツール」や「校正ツール比較」といった商用ワードで上位表示しました。

この記事は2021年11月18日に始まったコアアルゴリズムアップデートの影響も受けておらず、今も上位表示されています。

そして、ウェブライダーが展開する文章作成アドバイスツール「文賢」のマーケティングに大きく貢献しています。

この記事の成功も、「ソリューション」と「信頼性」というふたつの概念を意識したことが大きいと考えています。

本動画では、この記事の制作過程について解説したセクションを新たに追加しました。

記事のプランニングからライティング、さらにはブラッシュアップにいたるまで、この記事がどのようにつくられたのか、その過程を知っていただくことで、実践的なノウハウを短時間で身に着けていただけます。

「日々コンテンツを制作しているけれど、検索結果でなかなか上位に表示されなくなった・・・」そんな声をよく聞くようになりました。

とくにアフィリエイトサイトを運営されている個人の方に、その声が増えていると感じます。

ここからは、上位表示を目指している方には少々酷なことを書くかもしれませんが、重要なことなのであえて書きます。

それは、SEOを意識したコンテンツはあふれており、数年前に比べて、検索結果は質の高いコンテンツが増えているということです。

ほとんどの検索クエリにて、検索ユーザーの意図を汲んだ良質なコンテンツが多数存在している場合、検索エンジンは「コンテンツの品質に大きな差がないのであれば、信頼できる運営者が手がけているコンテンツを評価したほうがよい」と考えるでしょう。

その結果、著名な企業が運営元となっているコンテンツや、SNSでポジティブな評価を集めているインフルエンサーのコンテンツをより評価するようになったと思われます。

あなたが上位表示を目指す検索クエリにて、見たこともないメディアがランクインしている場合、実はそのメディアの運営母体は著名な企業だった、もしくはそのメディアのドメインの主体は著名なサービスだった、なんてことはよくあります。

ではこれから先、著名ではない運営者が手がけるコンテンツは上位表示されないのでしょうか?

その質問にはNoと答えます。

なぜなら今、著名な企業のメディアが上位表示しやすいのは、著名だからというだけでなく、同時に「社会的に信用がおける」と評価されたからこその上位表示だと考えられるからです。

どれだけ著名であっても、社会的な信用が乏しい企業のコンテンツは上位表示が厳しくなるでしょう。

これは個人のインフルエンサーも同じです。

どれだけ有名な個人でも、社会的な信用がなければ上位表示は厳しくなるでしょう。

逆を言えば、社会的な信用を高めてゆけば、たとえ著名な運営者を目指さなくても、上位表示は目指せます。

(結果的に著名になってしまう可能性はあるかもしれませんが)

なぜそう言い切れるかというと、冒頭で紹介した私たちのメディア「素敵なギフト」こそが、そのロジックを裏付ける事例だからです。

「素敵なギフト」は新規ドメインかつ、運営から1年ほどの間、私たちウェブライダーの運営サイトであることをあえて隠し、ウェブライダーの信用力を一切用いずにまっさらな状態で信用を築いてきました。

具体的には本動画をご購入後、「Section14:【SNS運用】公開の起点となるSNSアカウントの育て方」をご覧いただければと思いますが、そのプロセスは何か特殊なものではなく、どんなサイト運営においても実行できる、まさにビジネスコミュニケーションの本質ともいえるものでした。

この「素敵なギフト」の成功事例は、どれだけ新しいサイトであっても、信用の構築を意識すれば上位表示できるということを示してくれました。

実は私たちが今の検索結果を見ていて感じるのは、この信用を築くというアクションを起こしているサイトがあまりにも少ないのでは?ということです。

とくに個人サイトをはじめとした規模の小さなサイトほど、信用を築くためのアクションがそもそも足りていないように感じるのです。

そんな状態では、どれだけ素晴らしいコンテンツをつくっていても、これから先、検索エンジンからなかなか評価してもらえません。

では、その信用を築いてゆくにはどうすればいいのでしょうか?

その答えこそが「ソリューション」と「コアトラスト」というふたつの概念を意識し、検索ユーザーの体験(サーチエクスペリエンス)を極限まで高めることなのです。

「コアトラスト」については後述しますが、信用を築くためのさまざまなプロセスを凝縮した、ウェブライダーの造語だと知っておいてください。

2021年度は、Googleにて数回のコアアルゴリズムアップデートがあり、多くの検索クエリにて上位表示の顔ぶれが大きく変化しました。

2021年11月18日に実施されたコアアルゴリズムアップデートを経て、その顔ぶれはさらに変化しています。

2022年度も引き続き変化は続くでしょう。

しかし、おそらく私たちウェブライダーはその変化に順応できると考えています。

なぜなら私たちは、11年以上もの間、Googleが上位表示させたいと考えるサイトやコンテンツについて独自に研究を重ね、今後どれだけアルゴリズムが変動しても慌てる必要のない、SEOの成功条件を5つ導き出したからです。

私たちは2021年11月現在、SEOを成功させるための条件を大きく5つの言葉にまとめています。

この5つの条件を満たすには、サイト運営やコンテンツ制作において、細かな配慮を重ねる必要があります。

その細かな配慮をまとめあげたものが、「ウェブライダー式SEO」のノウハウ。

シンプルにいえば、「上位表示のための評価につながりそうなあらゆる要素を、かけ算式に意識する」ノウハウです。

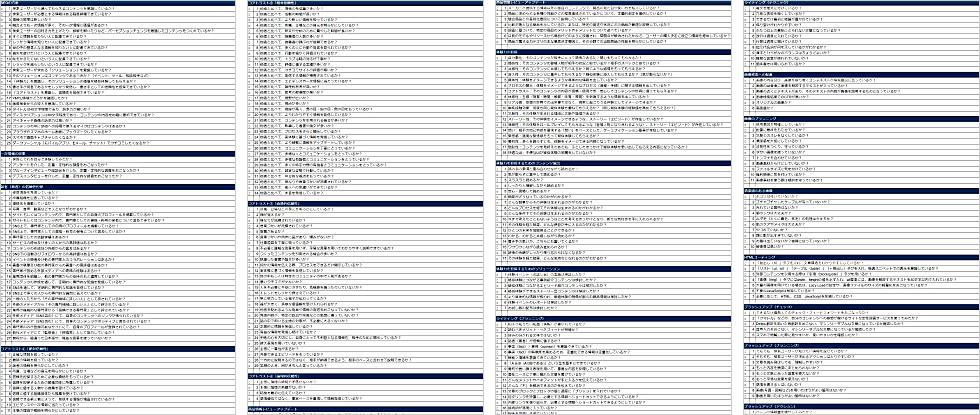

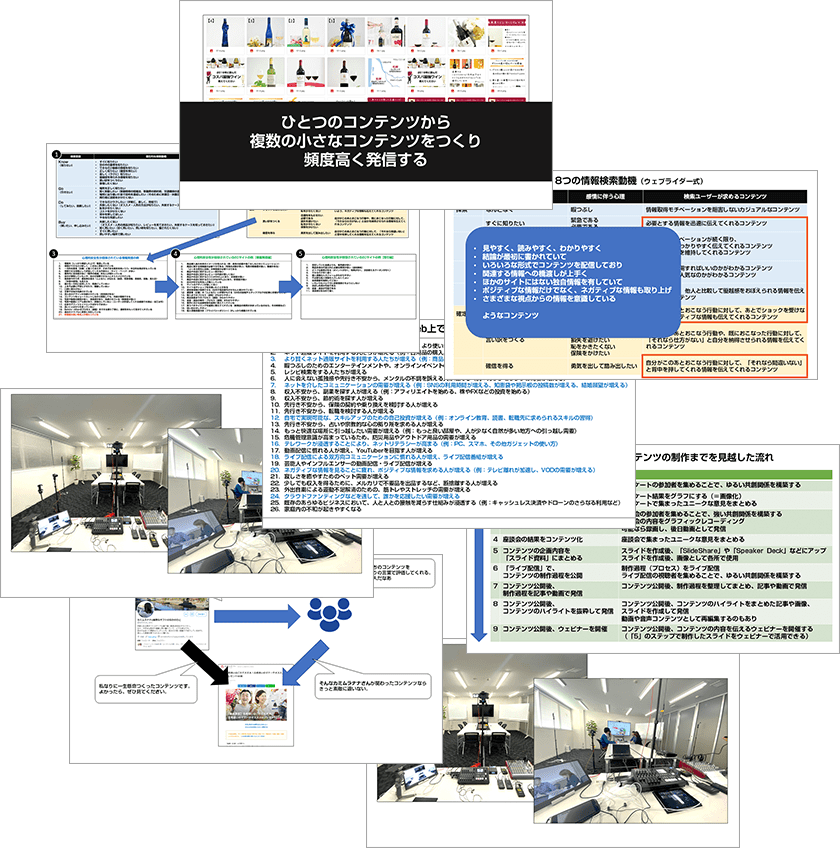

そのノウハウは年々精度を高め、2021年にはついに15ステップ(+α)、1300枚以上のスライド、27時間にわたる講義時間というボリュームになりました。

これらのノウハウは秘伝のタレのように継ぎ足されていったものを、節目節目で都度フルアップデートしたもの。

今回の2021年版のノウハウは、間違いなく、過去最も解像度の高いものとなりました。

コンテンツのプランニングからライティング、コンテンツ演出やSNS運用に至るまで、これからのSEOの成功を支えるあらゆるアクションをまとめました。

そのアクションの多くは、ウェブライダーが独自に考え抜いたものです。

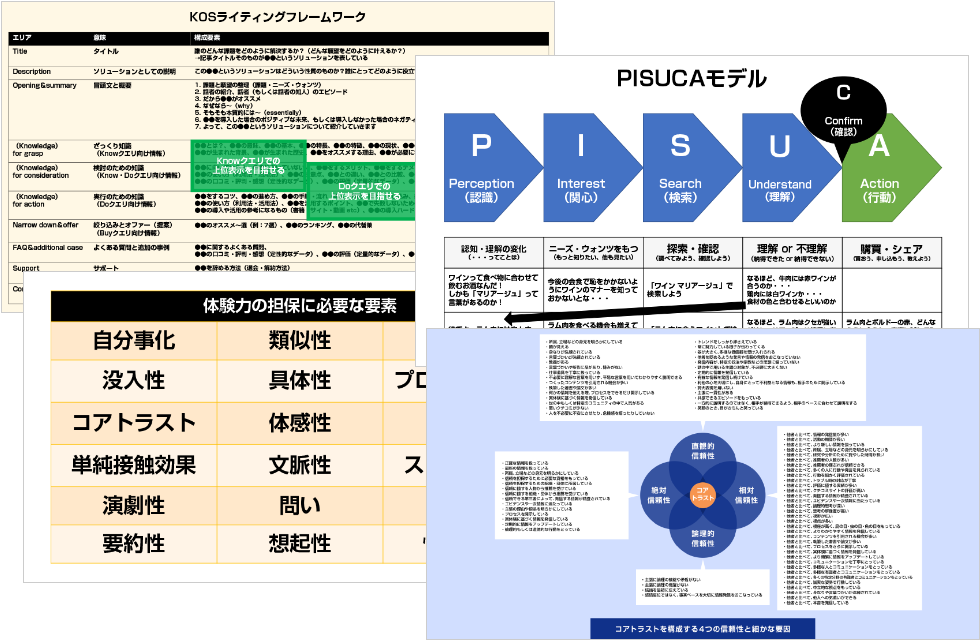

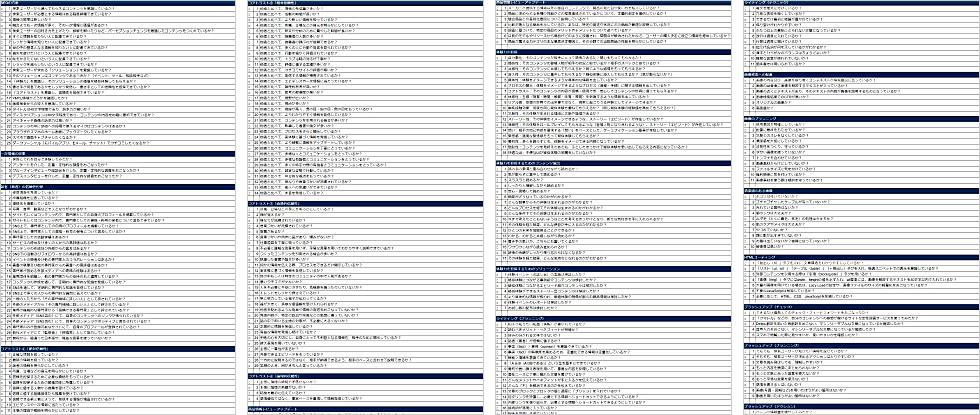

以下の資料は、それらアクションがまとめられた、本動画の提供資料の一部です。

私たちはこのウェブライダー式SEOのノウハウを用いて、自社メディアのSEOだけでなく、クライアントの多くのサイトのSEOを成功させてきました。

私たちの強みは、実践主義であることです。

どこかで見聞き知った成功事例やノウハウを鵜呑みにせず、自分たちの実践を通じてノウハウの有用性を確認します。

たとえば、普通の人は考えないような仮説をあえて立て、その仮説検証のプロセスを経て、一般的なアプローチとはまったく異なるアプローチで独自の成功ノウハウを築き上げることもあります。

ここでひとつ面白い事例をご紹介します。

冒頭で紹介した「映画おすすめ」というワードで上位表示された記事、実はあの記事のボリュームは「10万字」以上もありました。

1記事で10万字もあるのです。

当然のことながら、ページの読み込みにもそれなりの時間がかかってしまいます。

SEOを少し知っている人なら「文字数が多すぎるから、ページを分割してみては?」と思うかもしれません。

しかし、私たちはあえてページを分割しませんでした。

たとえ文字数が多すぎても、ページが長すぎても、その情報量こそがユーザーにとって利便性が高いという仮説を立てたのです。

さらにいえば、映画選びに失敗して大切な時間を棒に振るよりは、多少は読み込みに時間がかかるとはいえ、オススメの映画についてしっかりと解説されている記事を見てから映画を観たいというユーザーが多いのでは?と考えたのです。

なぜ、そんな仮説を立てたのか?

それは、私たちがアンケートや座談会などを通し、検索ユーザーの「リアルな声」を聞く中で、映画を選ぶ人たちのインサイトに触れたからです。

映画を選ぶ人たちのインサイトには、「映画を観る時間をムダにしたくない=映画選びに失敗したくない」という気持ちが強く存在していました。

そのインサイトの強さを感じた私たちは、そのインサイトに寄り添った「ソリューション」とは何か?を考えながら、この記事をつくり上げました。

その結果、この記事は「映画おすすめ」と検索するユーザーにとって利便性が高いソリューションとして評価されたのでしょう。

今も1ページ目に表示されています。

(2021年1月時点の順位記録画像)

もちろん、取り上げる情報の質量が変わらないのであれば、コンテンツは短くシンプルであるに越したことはありません。

読み込み速度も向上し、ユーザーエクスペリエンス(ユーザー体験)が改善されるでしょう。

この10万字の記事の事例は、少し特殊な事例であることもご認識ください。

先ほど少し触れましたが、SEOにおいて大切なのは、検索ユーザーの課題を認識し、その課題を解決するための「ソリューション」を提供することです。

極論をいえば、検索ユーザーは正直、検索したいわけではないし、コンテンツを見たいわけでもない。

「課題を解決したい」「願望を達成したい」だけなのです。

さらにいえば、「願望を達成したい」という気持ちは、「願望が叶わない現状を打破したい」という課題に集約できます。

そういったことを踏まえると、検索ユーザーが求めているのは、コンテンツ以上に「解決策=ソリューション」なのです。

そして、実は世の中の多くのコンテンツが「コンテンツ止まり」となっており、「ソリューション」までをしっかり意識できているコンテンツはまだそう多くないのです。

おそらく多くの人が、自分が関わっているコンテンツを「ソリューション」と言い換えた瞬間に、「ソリューションになるには、これが足りない」「ソリューションになるには、これが必要だ」といった改良すべき点に気づくはずです。

コンテンツを「ソリューション」というレンズを通して見ることで、これまで見えなかったコンテンツ改善の切り口が手に入るのです。

コンテンツは飽和気味ですが、「ソリューション」はまだまだ飽和していません。

だから、すべてのコンテンツは「ソリューション化」すべきであり、サイトオーナーは「ソリューション思考」をもつべきなのです。

良質なソリューションを提供するための具体的な方法は本動画の中で解説していますが、ひとつ言えるのは、良質なソリューションは細やかなサービス精神から生まれるということです。

先ほど、ウェブライダー式SEOとは、「上位表示のための評価につながりそうなあらゆる要素を、かけ算式に意識するノウハウ」とお伝えしましたが、ソリューションの提供においても「利便性が高まりそうなあらゆる要素を意識する」ことが大切です。

それらの思考はロジカルシンキングやラテラルシンキング、クリティカルシンキングを駆使して紡ぎだされたものですが、それらの思考はSEOの領域を越えており、コミュニケーションにおけるホスピタリティ向上や、さまざまなマーケティングにおける施策のアイデアにもつながります。

そもそも、SEOとはユーザーのニーズに深く向き合うアクションですから、SEOに本気で取り組み続けると、マーケットイン的な発想が大幅に強化されます。

本動画を見終えれば、ロジカルシンキングやラテラルシンキング、さらにはクリティカルシンキングのスキルが身につくでしょう。

広告運用に応用できる思考やアクションプランも得られますし、ランディングページ作成に応用できる思考やアクションプランも得られます。

さらには営業活動に応用できる思考やアクションプランも得られます。

そして何より、ビジネスと誠実に向き合う姿勢が培われます。(もちろん、私たち自身も日々の精進が必要です)

つまり、ウェブライダー式SEOを学んでいただくことで、SEOのみならず、あらゆるマーケティング施策の品質を向上するための思考が得られます。

本動画はそこまでコミットします。

SEOというテーマをもとに縦横無尽に繰り広げられる思考が、あなたのマーケティング感性を大きく刺激します。

たとえば、以下は今回の動画に登場する1300枚以上あるスライドの一部です。

ウェブライダー式SEOで習得できるスキルが、マーケティング領域においても実践的であることを知っていただけます。

※画像をクリックすると、それぞれ大きな画像が開きます

本動画では、検索ユーザーの体験(サーチエクスペリエンス)の品質を高めるためのノウハウが多数提示されます。

それらのノウハウの中でもとくに注目していただきたいのが、「KOSライティング」「PISUCAモデル」「コアトラスト」「体験力」「サマライズコンテンツ」といった、私たちウェブライダーが練り上げた独自のノウハウ。

「KOSライティング」は、SEOに強い記事をつくる上で欠かせない、記事の骨子を高速で組み立てるためのフレームワークです。

また、「PISUCAモデル」は、回遊率の高いサイトをプランニングする際に必須となる思考モデルです。

ここからは、「コアトラスト」「体験力」「サマライズコンテンツ」について、より詳しく掘り下げていきます。

先ほどから何度か登場している「コアトラスト」という言葉。

この言葉は、私たちウェブライダーの造語で、Googleが提唱しているわけではありませんし、学術用語でもありません。

私たちがあえて言葉をつくっているのは、意味が凝縮されたひとつの言葉を覚えておけば、その言葉を起点にさまざまなアクションを分解しやすくなるからです。

「コアトラスト」は、ノウハウというより、どちらかというと概念です。

私たちはこの「コアトラスト」こそが、今後のSEOにおいて意識し続けなければならない概念だと捉えています。

「コアトラスト」とは、サイトやコンテンツの信頼性の軸となる、いわゆる「信頼性の中核(コア)」のこと。

この「コアトラスト」は以下の4つの信頼性要素によって構成されます。

■「コアトラスト」を構成する4つの信頼性要素

誰がどう判断しても、絶対的に信頼できると感じる要素

他と比べた際、相対的に見て信頼できると感じる要素

自身の過去の経験や知見から、信頼に値すると直観的に感じる要素

論理的かつ冷静に考えた結果、矛盾や論理飛躍がなく、信頼に値すると感じる要素

以下の図を見てください。

この図のように、4つの信頼性要素が重なり合う場所、それが「コアトラスト」です。

このコアが大きければ大きいほど、そのサイトやコンテンツ、さらにはブランドの信頼性が高くなる、それが私たちの主張です。

これまで私たちウェブライダーは、信頼性を構成する要素として「正確性」「実在性」「透明性」といった言葉を用いてきました。

しかし、それらの言葉は抽象度が高く、より具体的な因子に分解する必要があると考えていました。

その過程で生まれたのが「コアトラスト」という独自概念です。

コアトラストを構成する4つの信頼性要素は、以下のように、さらに細かな因子によってつくられます。

■絶対信頼性

■相対信頼性

■直観的信頼性

■論理的信頼性

冒頭でお伝えしましたが、私たちウェブライダーが手がけるすべてのコンテンツは、この「コアトラスト」を意識してつくられています。

「映画おすすめ」という検索ワードで上位表示された記事の冒頭で、話者や監修者に関してしっかり紹介している演出も、「コアトラスト」を意識したものです。

この「コアトラスト」の概念については、本動画の「Section1:2021年度からのSEOで意識すべきコアトラストと体験力」にて詳しく解説しています。

続いてご紹介する「体験力」という言葉は、その商品やサービスの価値をどれだけ疑似体験してもらえるか?というポテンシャルを表す言葉です。

ソリューションの価値を伝えるために意識すべき要素でもあり、この言葉も私たちウェブライダーの造語です。

どんな商品やサービスも、その価値を十分に知ってもらうには、実際に体験してもらうことが近道。

たとえば、お米を美味しく炊ける炊飯器があったとします。

その炊飯器のメーカーは、炊飯器の素晴らしさを知ってもらおうと、Webページの内容を作り込み公開しました。

しかし、そのWebページからは炊飯器がなかなか売れませんでした。

困ったメーカーは、なんとかその炊飯器の価値を伝えようと、その炊飯器で炊いたお米を食べてもらえる「体験会」をオフラインで開催することにしました。

すると、その体験会では炊飯器が飛ぶように売れたのです。

なぜ炊飯器が売れたのか?

その理由はいたってシンプルでした。

そのメーカーのWebページからは、その炊飯器で炊いたお米の美味しさが伝わらなかったのです。

Webページで伝えられるのは視覚や聴覚といった情報だけ。

味覚や嗅覚などの情報は、実際に体験してもらわなければうまく伝わらなかったのです。

しかし、味覚や嗅覚といった情報は、Webページ上で本当に伝えられないのでしょうか?

たしかに常識的に考えれば、Webページで伝えられるのは視覚や聴覚といった情報だけです。

しかし、どんな情報も「疑似体験」してもらうことはできるはずです。

そこで意識したいのが「体験力」の高いコンテンツ演出です。

「体験力」とは、その商品やサービスの価値をどれだけ疑似体験してもらえるかというポテンシャルのこと。

実は以下の18の要素を意識してコンテンツをつくれば、味覚や嗅覚への訴求が必要な情報であっても、十二分にその情報を「疑似体験」してもらえるのです。

類似性、共感性、没入性、具体性、プロセスの開示、コアトラスト、体感性、リアル感、臨場感、文脈性、ストーリー性、演劇性、問い、緊張感、要約性、想起性、快適なUI

たとえば、ウェブライダーでは最近、自社のコーポレートサイトのリニューアルの過程をストーリー形式にした「大改善!劇的Webリニューアル」というコンテンツを制作しました。

このコンテンツは、読み進めることで、まるでウェブライダーの一員になって一緒にWebサイトをリニューアルするような疑似体験ができるコンテンツです。

その疑似体験の濃度が高まれば高まるほど、その疑似体験で伝えたかった「価値」がより深く伝わります。

その結果、コンテンツを通して届けたい情報が相手により届き、情報と検索ニーズが合致したときに、検索結果でも上位表示するのです。

現に「大改善!劇的Webリニューアル」は、「Webリニューアル」などの検索ワードで上位表示しています。

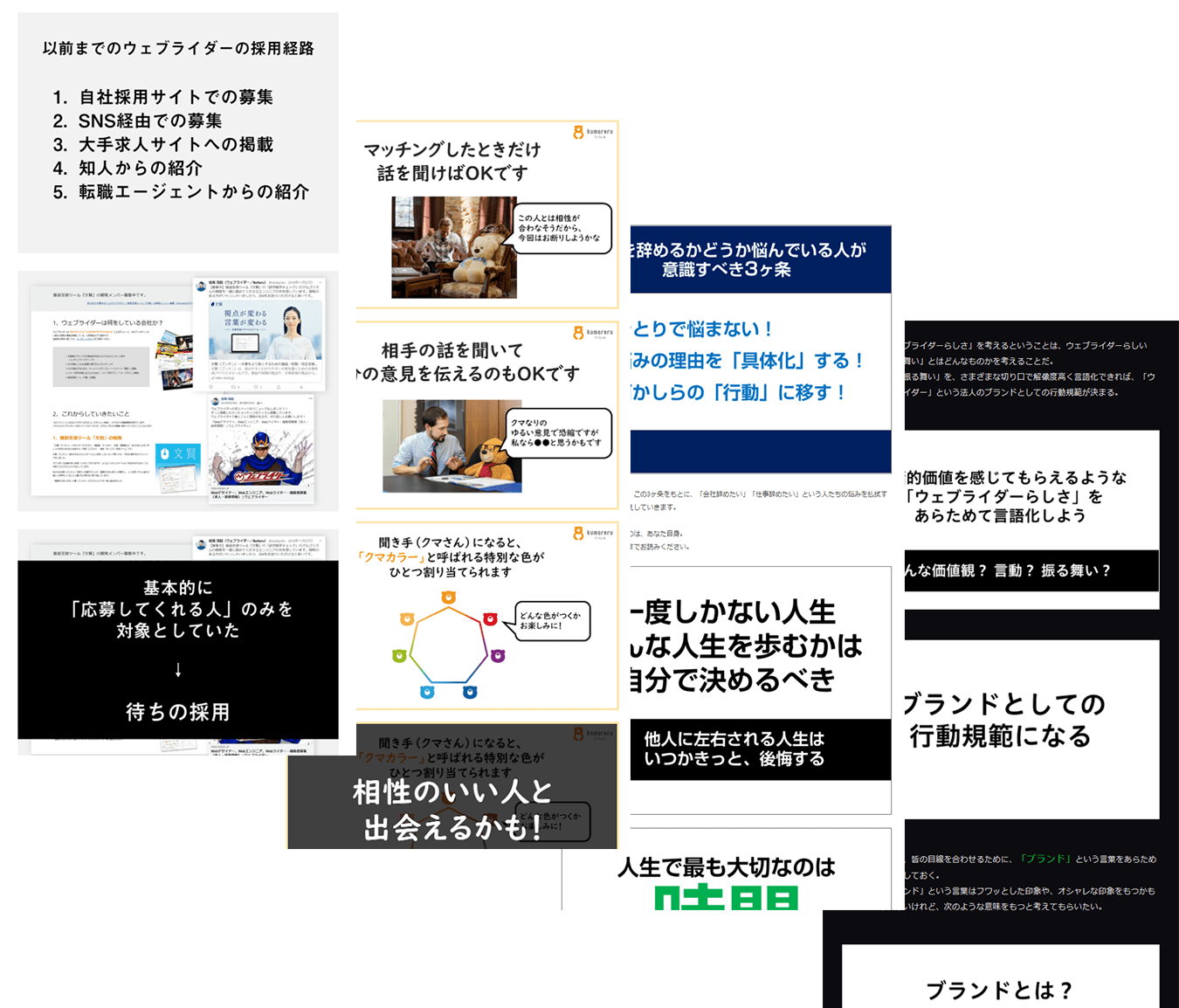

また、中途採用サービスを展開するビズリーチさんとコラボレーションした記事では、私たちがビズリーチさんのサービスを用いて、優秀なプロジェクトマネージャーを2名採用した過程をコンテンツ化しています。

(社員数15人の会社が、たった3ヶ月で2人の優秀なプロジェクトマネージャーを採用できた話)

こちらのコンテンツも、ビズリーチさんのサービスを使ったことがない人たちにとっては、ビズリーチさんのサービスを用いた採用活動を疑似体験できる内容となっています。

たとえば、以下の動画も体験力を意識したコンテンツです。

この動画は、ウェブライダーが記事を改善する際のミーティング風景を1時間10分、ノンストップで収録したもの。

これを見れば、ウェブライダーの記事の改善プロセスを疑似体験していただけます。

この「体験力」のノウハウは、私たちウェブライダーが展開している文章作成アドバイスツール「文賢」の売上を1年間で約2倍にまで成長させてくれました。

体験力を意識した施策については、本動画の「Section7:ソリューションの具体的なプランニング」をご視聴ください。

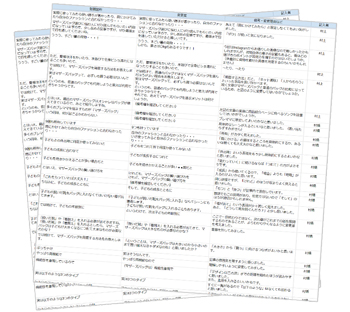

「サマライズコンテンツ」とは、直訳すると「要約されたコンテンツ」を指します。

具体的にはPowerPointやKeynoteを用いてプレゼンテーション風のスライド画像をつくり、それを記事内に設置します。

ソリューションとしてのコンテンツの利便性を飛躍的に高めるアプローチです。

この「サマライズコンテンツ」は、コンテンツの流し読みを可能にし、読み手の時間的コストを節約するだけでなく、読み手の「想像力」と「論理補完力」に働きかけ、かえって理解スピードが早まる効果もあります。

記事・画像・動画など、あらゆるコンテンツ演出の美味しいところをぎゅっと圧縮したようなアプローチです。

実は最近のウェブライダーではこの「サマライズコンテンツ」を積極的に活用しており、「出産祝い 男の子」で上位表示した記事や校正ツールで上位表示した記事などでも挿入しています。

一見シンプルなアプローチですが、検索ユーザーからの受けが非常に良いため、意識的に用いるようになりました。

ただし、「サマライズコンテンツ」をつくるのにはコツが要ります。

「補足」「要約」「反復」といった機能を意識しながらつくり、読み手のテンポ感を意識しながら挿入する必要があります。

そういった配慮なく挿入されたサマライズコンテンツは、かえって読み手の邪魔となり、ユーザー行動を悪化させる原因となるため、くれぐれも注意してください。

サマライズコンテンツをつくるコツについては、本動画の「Section9.9:サマライズコンテンツのつくりかた(Section9の補足版)」にて解説しています。

「SEOで成果を上げるために知っておくべきすべての知識が詰まっている」「もはやSEOの講座というより、実践的なマーケティング講座だ」、そんなお声をいただくほど、今回の動画はボリューム感のある内容となっています。

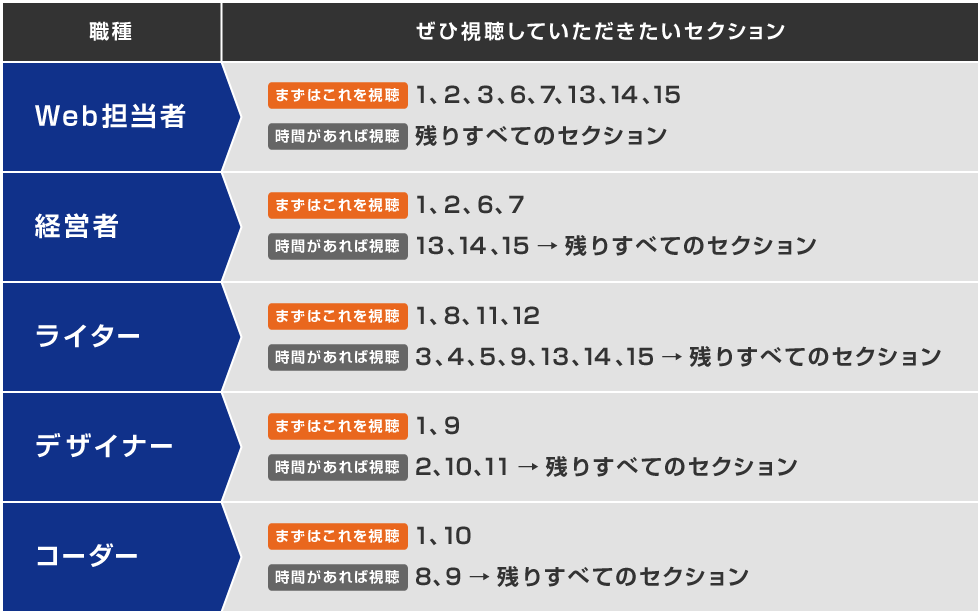

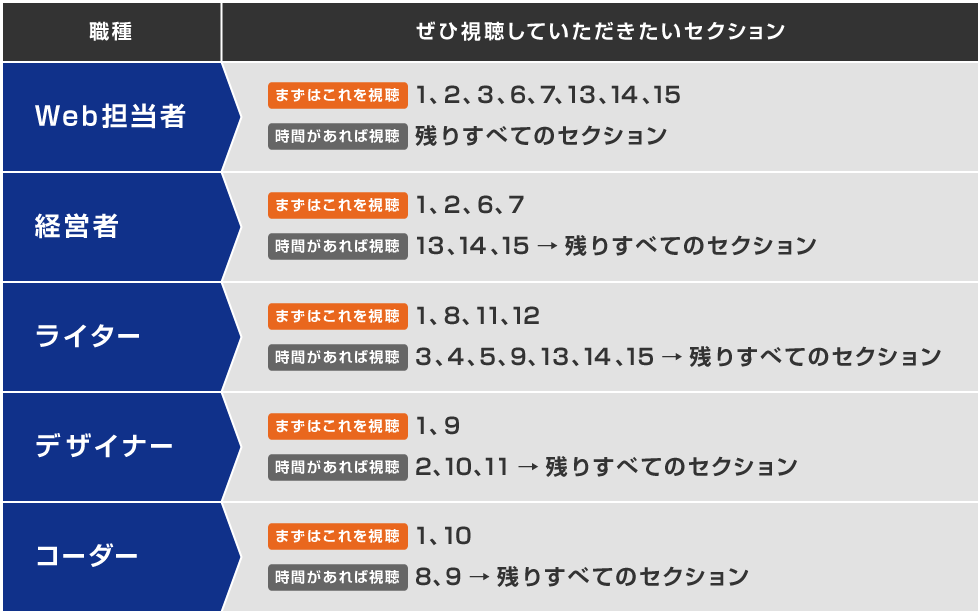

本動画は全15ステップ(+α)あり、一気通貫で見ていただくことで、ウェブライダー式SEOに関するあらゆるノウハウをインプットできるよう組み立てられています。

ただ、総収録時間が27時間と長く、業務の合間にすべての動画をご視聴いただけない場合もあるかと思います。

その場合は、ご担当の職域に合わせて、以下の表に記載したセクションからご視聴いただければ、効率よくスピーディに知識をインプットしていただけます。

お急ぎの方は、まずは「Section1(2時間46分)」と「Section6(1時間56分)」を関係者全員で視聴してください。

それだけで、最新のウェブライダー式SEOの基礎知識をメンバー間でそろえていただくことができます。

ちなみに、本動画は学習効率が最大限上がるよう、話者の松尾があえて早口かつ抑揚をつけて話しています。

よって、講座系の動画にありがちな、「つまらない」「眠くなる」「飽きる」といった心配なく、ご視聴いただけます。

また、あとから内容を振り返りやすいよう、スライドの枚数も多めに用意しています。

以下の動画は、本動画の「Section1」と「Section2」の内容の一部を取り上げたダイジェスト版です。

「どんな動画か気になる・・・」という方は、ぜひ以下の動画を再生していただき、その熱量をご体感ください。

(BGMはダイジェスト版のみ加えたものです。本編にBGMは入っておりません)

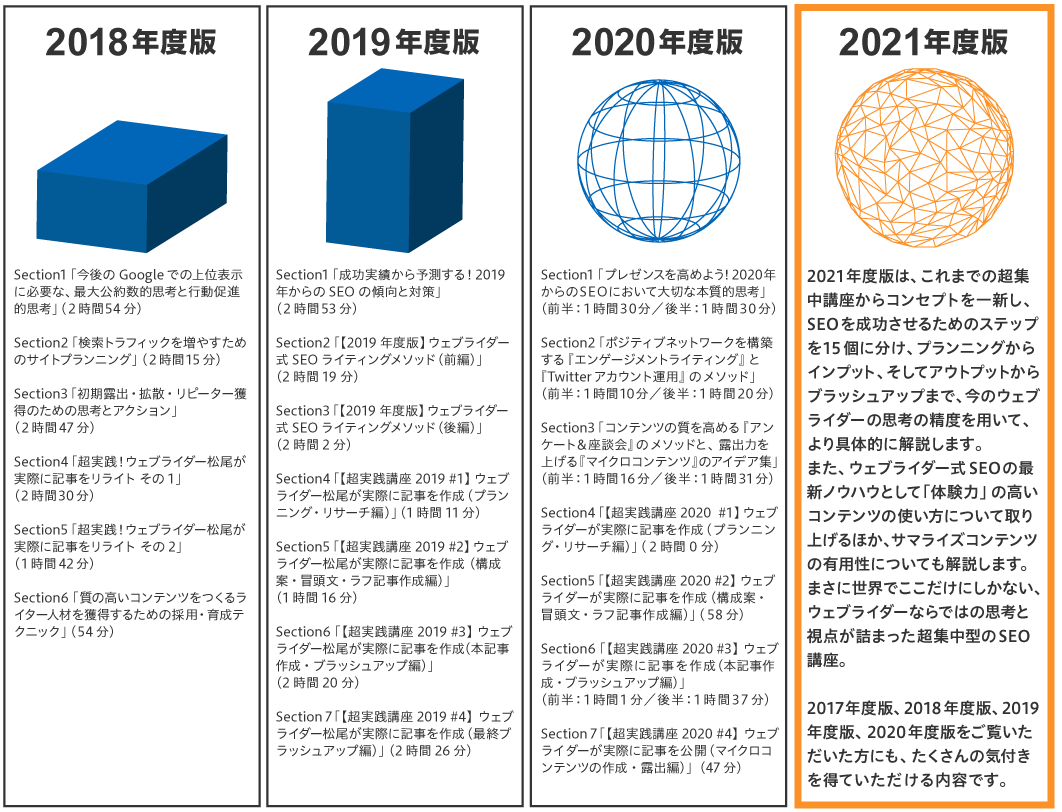

これまで、この「超集中講座」シリーズは、2017年、2018年、2019年、2020年と、その時々のSEOトレンドやウェブライダーの成功事例に合わせた内容をお届けしてきました。

しかし、ウェブライダー式SEOが「上位表示のための評価につながりそうなあらゆる要素を、かけ算式に意識するノウハウ」にシフトしたため、私たちはあえてキーワードの選定からライティング、デザインやコーディング、さらにはSNSの運用まで、SEOの成果につながるあらゆるノウハウを網羅的に取り上げることにしました。

それらのノウハウは解像度の高く解説されており、表層的な理解ではなく本質から理解できる内容を意識しました。

正直なところ、しばらくは、これ以上にノウハウが網羅された動画教材をつくれる気がしていません。

過去の超集中講座の内容と比較していただくために、比較表をつくりました。

繰り返しになりますが、今回の動画はさまざまなノウハウが有機的に絡み合い、まさに「かけ算式」でSEOの成果を目指す内容となっています。

まさにSEOの範囲に留まらない、Webマーケティングそのものを改善する渾身の内容。

以下が「ウェブライダー式SEO 超集中講座2021 -完全版-」の詳細なプログラムです。

※本動画(Section1~15)は2021年4月~7月に撮影されたものですが、SEOおよびコンテンツ制作における本質的な内容のため、2022年も引き続き有効なノウハウです。

またE-A-TやYMYLをはじめとした、現在もSEOで重要な内容が含まれています。

Section1

【特集】2021年度からのSEOで意識すべき「コアトラスト」と「体験力」

ウェブライダーの成功事例や各種SEOトレンド情報をもとに、ウェブライダーならではの切り口で、SEOで意識すべき思考を解説します。今回の講座のスペシャル動画。(2時間46分)

▼この動画の目次

Section2

【ビジネス論】SEOでの成果を最大化するビジネスアーキテクチャ

WebマーケティングにおけるSEOの有用性をあらためて考え、広告との棲み分け方や、SEOとの上手な向き合い方を解説します。SEO人材育成の参考にもなるセクションです。(2時間22分)

▼この動画の目次

Section3

【キーワード選定】上位表示を目指すキーワードの賢い選び方

検索上位を目指す「目的」を達成するために「どんなキーワードで上位表示を目指せばいいか」を解説します。キーワードごとの検索意図をつかむ方法も取り上げます。(2時間30分)

▼この動画の目次

Section4

【シナリオ設計】「検索ユーザージャーニーマップ」の作成とKPI設計

検索ユーザーの行動を「ジャーニー(旅)」に置き換え、ユーザーとどこで接点をもち、どのようにコミュニケーションをとるかの方法や、「KPI」を設計する方法を解説します。(1時間17分)

▼この動画の目次

Section5

【上位分析・インプット】上位表示に必要な要件分析

検索結果を分析し、上位に表示されているページがどう評価されているのかを分析する方法や、検索ユーザーに求められているソリューションの要件を抽出する方法を解説します。(2時間1分)

▼この動画の目次

Section6

【企画】ソリューション(コンテンツ)のプランニングの前準備

検索結果の上位分析で見えてきた、検索ユーザーに求められているソリューション(コンテンツ)をより具体化し、企画する上で大切な「著者情報」の見せ方や、比較系コンテンツに必要な要素を解説します。(1時間56分)

▼この動画の目次

Section7

【企画】ソリューションの具体的なプランニング

著者の信頼性を高めるためのアプローチや、「体験力」を意識したコンテンツ演出の方法、コンテンツの信頼性を支えるアンケート調査のコツについても取り上げます。(1時間39分)

▼この動画の目次

Section8

【ライティング】訴求力の高いライティングでソリューションを伝える

検索ユーザーのニーズに合わせてソリューションを届けるために、訴求力の高いライティングのコツを解説。効率的な文章作成の方法や、豊かな文章表現を用いる方法なども取り上げます。(2時間26分)

▼この動画の目次

Section9

【画像と図解】ビジュアライゼーションを用いて、情報の理解を促進

画像や図解を用いて、伝えたい情報を補足する方法を解説。画像素材の選び方や、カンタンな画像加工の方法、賢い図解の作り方、「サマライズコンテンツ」についても取り上げます。(2時間24分)

▼この動画の目次

Section10

【コーディング】最低限配慮しておきたい、SEOを意識したコーディングルール

専門的な知識がなくとも最低限配慮しておきたいコーディングのコツについて解説。コアウェブバイタルなどをはじめ、ページの読み込み速度改善に関する知識も身に付きます。(50分)

▼この動画の目次

Section11

【フィードフォワード】コンテンツを客観的に評価し、ブラッシュアップ

コンテンツを公開する前に、客観的な視点でコンテンツの見やすさ・わかりやすさ・使いやすさをチェックする方法について解説。外部の評価者からの意見を集める方法も取り上げます。(1時間24分)

▼この動画の目次

Section12

【公開準備】本タイトルを決定し、訴求力の高いアイキャッチ画像を準備

タイトルとディスクリプション、理想的なアイキャッチ画像の作り方について解説。タイトルやアイキャッチ画像をブラッシュアップする際のヒントも得られます。(1時間13分)

▼この動画の目次

Section13

【公開&拡散】公開、そしてSNSを介した拡散まで

コンテンツ公開後、SNSを介して拡散してもらうための流れについて解説。SNSでの拡散につながる「マイクロコンテンツ」のつくり方も取り上げます。(1時間15分)

▼この動画の目次

Section14

【SNS運用】公開の起点となるSNSアカウントの育て方

コンテンツ公開時のSNS拡散を実現するためのSNSアカウントの育て方について解説。「エンゲージメントライティング」のノウハウも取り上げます。(1時間20分)

▼この動画の目次

Section15

【検証・改善】成果測定と振り返り、コンテンツのブラッシュアップ

コンテンツを公開後、どのような成果が出ているのかを確認した上で、改善すべきかどうかを判断するコツについて解説。ブラッシュアップの参考となるチェック項目も取り上げます。(46分)

▼この動画の目次

【追加講義】Section7.5

定性・定量調査につながるアンケートと座談会の進め方

Section7の内容を補完する講義です。定性・定量的な情報の集め方について解説します。(34分)

【追加講義】Section9.9

サマライズコンテンツのつくりかた

Section9の内容を補完する講義です。サマライズコンテンツの具体的なつくりかたについて解説します。(57分)

【特典動画】Special Section1

BtoB向けの記事を制作してみる

本講座のノウハウを用いて、「校正ツール」という検索ワードで上位表示を目指すコンテンツをつくる流れを解説します。(1時間4分)

【特典動画】Special Section2

BtoC向けの記事を制作してみる

本講座のノウハウを用いて、「コーヒーギフト」という検索ワードで上位表示を目指すコンテンツをつくる流れを解説します。(1時間9分)

※各Sectionの内容に関しては、2020年以前の超集中講座で取り上げた内容も一部含まれます。

※サムネイルはイメージです。

※本動画はあくまでもSEOに強いコンテンツをつくることを軸に置いています。コーディングの専門知識やWordPressのカスタマイズやサーバーの設定といった知識に関してはご提供できませんので、あらかじめご了承ください。

私たちウェブライダーは、情報を伝えるプロフェッショナルです。

そのため、難解なノウハウであっても、平易かつ理解しやすい言葉でお伝えできます。

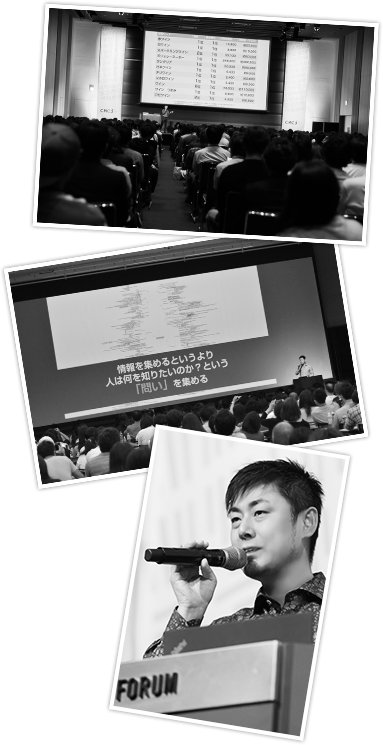

松尾は、宣伝会議「編集・ライター養成講座」や「SEO対策基礎講座」への登壇などで受講者から高い評価を得ているほか、「CSS Nite」では2013・2015・2016・2017と4度ベストスピーカー賞をとり、殿堂入りをしています。

また、2019年度に虎ノ門ヒルズで開かれた「コンテンツマーケティング実践会議2019」においても、600名近いオーディエンスから非常に高い評価をいただきました。

松尾のモットーは「何を学ぶか以上に、誰から学ぶか」。

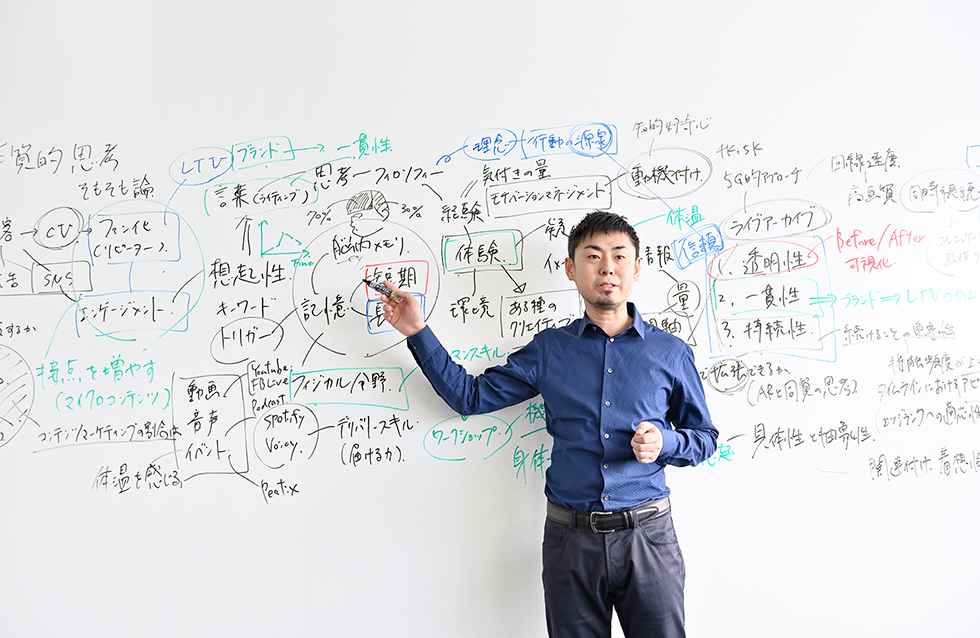

本動画の一部のSectionでは、ホワイトボードや寸劇を用いたダイナミックな解説をおこなっており、視聴者を飽きさせない工夫にこだわっています。

本動画は「総集録時間27時間を超える動画の視聴権」や「1300枚以上のスライド」のほかに、以下のような内容が付属する非常に濃い教材となっています。

(動画は「Vimeo」というサービスを使い、ストリーミング形式でご提供。倍速での再生も可能です)

(ご質問は本動画の内容に関するものに限ります)

以下のすべての動画は、購入者専用ページにてストリーミング再生していただけます。

動画は「Vimeo」という動画配信サービスを用いており、動画の視聴にはパスワードが必要です。

パスワードを入力していただければ、PCやスマートフォン、タブレットなどでご視聴いただけます。

倍速での再生も可能ですので、効率よくノウハウを手に入れていただけます。

※本動画(Section1~15)は2021年4月~7月に撮影されたものですが、SEOおよびコンテンツ制作における本質的な内容のため、2022年も引き続き有効なノウハウです。

またE-A-TやYMYLをはじめとした、現在もSEOで重要な内容が含まれています。

Section1

【特集】2021年度からのSEOで意識すべき「コアトラスト」と「体験力」

ウェブライダーの成功事例や各種SEOトレンド情報をもとに、ウェブライダーならではの切り口で、SEOで意識すべき思考を解説します。今回の講座のスペシャル動画。(2時間46分)

▼この動画の目次

Section2

【ビジネス論】SEOでの成果を最大化するビジネスアーキテクチャ

WebマーケティングにおけるSEOの有用性をあらためて考え、広告との棲み分け方や、SEOとの上手な向き合い方を解説します。SEO人材育成の参考にもなるセクションです。(2時間22分)

▼この動画の目次

Section3

【キーワード選定】上位表示を目指すキーワードの賢い選び方

検索上位を目指す「目的」を達成するために「どんなキーワードで上位表示を目指せばいいか」を解説します。キーワードごとの検索意図をつかむ方法も取り上げます。(2時間30分)

▼この動画の目次

Section4

【シナリオ設計】「検索ユーザージャーニーマップ」の作成とKPI設計

検索ユーザーの行動を「ジャーニー(旅)」に置き換え、ユーザーとどこで接点をもち、どのようにコミュニケーションをとるかの方法や、「KPI」を設計する方法を解説します。(1時間17分)

▼この動画の目次

Section5

【上位分析・インプット】上位表示に必要な要件分析

検索結果を分析し、上位に表示されているページがどう評価されているのかを分析する方法や、検索ユーザーに求められているソリューションの要件を抽出する方法を解説します。(2時間1分)

▼この動画の目次

Section6

【企画】ソリューション(コンテンツ)のプランニングの前準備

検索結果の上位分析で見えてきた、検索ユーザーに求められているソリューション(コンテンツ)をより具体化し、企画する上で大切な「著者情報」の見せ方や、比較系コンテンツに必要な要素を解説します。(1時間56分)

▼この動画の目次

Section7

【企画】ソリューションの具体的なプランニング

著者の信頼性を高めるためのアプローチや、「体験力」を意識したコンテンツ演出の方法、コンテンツの信頼性を支えるアンケート調査のコツについても取り上げます。(1時間39分)

▼この動画の目次

Section8

【ライティング】訴求力の高いライティングでソリューションを伝える

検索ユーザーのニーズに合わせてソリューションを届けるために、訴求力の高いライティングのコツを解説。効率的な文章作成の方法や、豊かな文章表現を用いる方法なども取り上げます。(2時間26分)

▼この動画の目次

Section9

【画像と図解】ビジュアライゼーションを用いて、情報の理解を促進

画像や図解を用いて、伝えたい情報を補足する方法を解説。画像素材の選び方や、カンタンな画像加工の方法、賢い図解の作り方、「サマライズコンテンツ」についても取り上げます。(2時間24分)

▼この動画の目次

Section10

【コーディング】最低限配慮しておきたい、SEOを意識したコーディングルール

専門的な知識がなくとも最低限配慮しておきたいコーディングのコツについて解説。コアウェブバイタルなどをはじめ、ページの読み込み速度改善に関する知識も身に付きます。(50分)

▼この動画の目次

Section11

【フィードフォワード】コンテンツを客観的に評価し、ブラッシュアップ

コンテンツを公開する前に、客観的な視点でコンテンツの見やすさ・わかりやすさ・使いやすさをチェックする方法について解説。外部の評価者からの意見を集める方法も取り上げます。(1時間24分)

▼この動画の目次

Section12

【公開準備】本タイトルを決定し、訴求力の高いアイキャッチ画像を準備

タイトルとディスクリプション、理想的なアイキャッチ画像の作り方について解説。タイトルやアイキャッチ画像をブラッシュアップする際のヒントも得られます。(1時間13分)

▼この動画の目次

Section13

【公開&拡散】公開、そしてSNSを介した拡散まで

コンテンツ公開後、SNSを介して拡散してもらうための流れについて解説。SNSでの拡散につながる「マイクロコンテンツ」のつくり方も取り上げます。(1時間15分)

▼この動画の目次

Section14

【SNS運用】公開の起点となるSNSアカウントの育て方

コンテンツ公開時のSNS拡散を実現するためのSNSアカウントの育て方について解説。「エンゲージメントライティング」のノウハウも取り上げます。(1時間20分)

▼この動画の目次

Section15

【検証・改善】成果測定と振り返り、コンテンツのブラッシュアップ

コンテンツを公開後、どのような成果が出ているのかを確認した上で、改善すべきかどうかを判断するコツについて解説。ブラッシュアップの参考となるチェック項目も取り上げます。(46分)

▼この動画の目次

【追加講義】Section7.5

定性・定量調査につながるアンケートと座談会の進め方

Section7の内容を補完する講義です。定性・定量的な情報の集め方について解説します。(34分)

【追加講義】Section9.9

サマライズコンテンツのつくりかた

Section9の内容を補完する講義です。サマライズコンテンツの具体的なつくりかたについて解説します。(57分)

【特典動画】Special Section1

BtoB向けの記事を制作してみる

本講座のノウハウを用いて、「校正ツール」という検索ワードで上位表示を目指すコンテンツをつくる流れを解説します。(1時間4分)

【特典動画】Special Section2

BtoC向けの記事を制作してみる

本講座のノウハウを用いて、「コーヒーギフト」という検索ワードで上位表示を目指すコンテンツをつくる流れを解説します。(1時間9分)

※各Sectionの内容に関しては、2020年以前の超集中講座で取り上げた内容も一部含まれます。

※サムネイルはイメージです。

※本動画はあくまでもSEOに強いコンテンツをつくることを軸に置いています。コーディングの専門知識やWordPressのカスタマイズやサーバーの設定といった知識に関してはご提供できませんので、あらかじめご了承ください。

※本動画は秘匿性の高いノウハウが多く含まれます。

情報流出のリスクを減らすため、ストリーミングでのご提供のみとさせていただきます。

ただし、ダウンロード版をご希望されるお客さまには、お客さまのお名前を透かしで入れた「お客さま専用のダウンロード動画」を別途ご用意させていただくことは可能です。

その場合、大変恐れ入りますが、その動画の制作に約1人日ほどかかるため、制作費として別途「¥33,000(税込)」をご負担いただければ幸いです。

(この金額は2021年度版の動画のみの金額です。2020年度以前の動画をご購入の方で、ダウンロード版を希望される場合は、2020年度以前の動画に関しましては、追加でそれぞれ「¥22,000(税込)」をご負担いただきます)

本動画で使用した1300枚を超えるスライドをご提供します。

また今回、特典として、1300枚を超えるスライドをひとつにまとめた「完全版スライド」もご提供。

スライドを流し見ていただくだけでも、効率的にノウハウを学んでいただけます。

さらには本動画の内容をチェックリストにまとめた「SEO成功チェックシート」もダウンロード可能。

このチェックシートがあれば、本動画のノウハウを現場レベルで落とし込みやすくなります。

松尾がコンテンツの企画・制作時に作成したマインドマップは、PDFとXmindの両形式でご提供。

Xmindで開けば自由に編集できますので、業務に使い回していただくことが可能です。

以下は実際に配布されるチェックシートや、各スライドの縮小画像です。

本動画の【Section11:コンテンツを客観的に評価し、ブラッシュアップ】で解説する内容に合わせて、私たちウェブライダーが実際にフィードフォワードをおこなった記事のExcelファイルをご提供します。

そのファイルをご覧いただければ、ウェブライダーがどんな視点や解像度で記事をブラッシュアップしているのか?ということだけでなく、フィードフォワードの進め方を具体的に学んでいただけます。

ウェブライダーでは1記事あたりのフィードフォワードサービスを現在165,000円(税込)で対応しており、その金額相当の仕事の内容をご確認いただける貴重なファイルとなります。

(※フィードフォワードとは、フィードバックをより前向きに捉えた言葉です)

動画購入者さまと私たちウェブライダーがやりとりをするためのグループチャットです。

グループチャットには「チャットワーク」というサービスを用います。

このグループチャットでは、動画が更新された際のご連絡や、オプションセミナーに関する告知、動画が再生できない場合などの技術サポートをさせていただきます。

また、ご購入から1年間は、本動画の内容に関するご質問をしていただけます。

誠に恐縮ながら、このグループチャットでは、顧問コンサルティングのお客さまとの兼ね合いで、お客さまがつくられたコンテンツに関するアドバイスや、本動画の内容を超えるアドバイスやサポートはできません。

あくまでも動画で取り上げたノウハウへのご質問のみとなるため、どうしても個別にアドバイスが欲しいという方は、別途、顧問コンサルティングをご検討いただけますと幸いです。

動画の内容を移動中に反復していただけるよう、動画の音声のみを抜き出した、MP3形式の音声ファイルもご用意。

この音声ファイルに関しては、ダウンロードしてお聴きいただくことも可能です。

本ページ下部のボタンからお申し込みください。

本動画は「ライダーストア」という、ウェブライダーの決済システムを使っており、お支払は「銀行振込」もしくは「クレジットカード決済(PayPal)」による一括支払いが可能です。

「領収書」や「請求書」の発行も可能ですので、必要な方は、ご購入前もしくはご購入後にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

本動画や各ファイルは「購入者さま専用ページ」からダウンロードしていただけます。

このページのご案内は、ライダーストアからメールにてご連絡いたします。

メールの件名は「【ライダーストア】ご注文いただき誠にありがとうございます」です。

万が一届かない場合は、ご購入時に入力されたメールアドレスが間違っている可能性がありますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

「チャットワーク」とは、PCやスマートフォンなどで閲覧できるチャットサービスです。

本動画では、購入者様とのコミュニケーションのしやすさを考え、諸々のご連絡をこのチャットワーク上の「グループチャット」にておこなっていきます。

本動画に関するご連絡や、オプションのセミナーの開催日時や開催場所等のご連絡も本チャットでおこないますので、定期的にご確認いただきますよう、お願いいたします。

もし、社内の事情等で、どうしてもチャットワークを使うのが難しい場合には、お問い合わせフォームよりご連絡いただければ、重要連絡事項に関してはメールでのご連絡も可能です。

チャットワークのグループチャットへの参加方法に関しては、お申し込み後のメールにてご連絡させていただきます。

チャットワークへの登録方法はメールでサポートいたしますので、使ったことがない方もご安心ください。

※1.チャットワークをご使用いただく際、企業名や個人名を伏せたいという方がいらっしゃれば、別途、本動画用のチャットワークのアカウントをお作りいただくことをオススメいたします。

※2.チャットワーク上でいただいた質問に関しては、原則として3営業日以内にお返事させていただきます。

本動画では、松尾の著書『沈黙のWebマーケティング』『沈黙のWebライティング』に書かれている内容も一部取り上げます。

これら二冊の書籍に事前に目を通していただければ、より理解が深まりますので、まだ読まれていない方はぜひご一読ください。

1978年生まれ。京都市在住。

関西学院大学 経済学部卒業後、京都のコンテンツ制作会社に就職後、大手舞台の音楽制作などに携わる。

2005年にフリーランスとして独立後、自身のピアノ演奏のネット販売を開始。

販売サイトへの集客に力を入れるために、独自にSEOを学び、「ピアノ素材」「ピアノmidi」などの検索ワードで上位表示を達成。

大きな売上げを記録する。

その後、自身が体系化したSEOノウハウをパッケージ化したテンプレート「賢威」をリリース。

「賢威」はクチコミで支持され続け、現在に至るまで約30,000ユーザーに使われるロングセラー商品となっている。

その後、2010年に株式会社ウェブライダーを設立。

検索集客を伸ばすWebコンサルティングやコンテンツ制作をおこない、「薬剤師求人」という検索ワードで1位をとり続けた「薬剤師ネット」をはじめ、「ナースが教える仕事術」「知らないと損をするサーバーの話」「沈黙のWebマーケティング」「沈黙のWebライティング」「美味しいワイン」「美味い居酒屋」「Betters」「CHECK-LIST」「素敵なギフト」といったサイトを成功させるなど、従来のSEOの常識を超える圧倒的な実績を上げる。

2017年10月には文章作成アドバイスツール「文賢(ぶんけん)」をプロデュース。

同ツールは上場企業から個人のユーザーまで、幅広いユーザーに使われている。

著書として3冊の単著、1冊の共著を執筆。

『沈黙のWebライティング』と『沈黙のWebマーケティング』の2冊は販売累計部数20万部に迫るベストセラーに。

セミナー講師としても、 宣伝会議の「編集・ライター養成講座」や「SEO対策基礎講座」で高い評価を受けているほか、「CSS Nite」ではベストスピーカー(殿堂入り)に選ばれる。

また、作曲家・ピアニストとしては、「国民文化祭 京都2011」のPRイベントのテーマソングや、京都の貴船神社などに楽曲を納品。

2021年からは、マーケティング領域の「ライティングリード」と名乗り、多くのマーケティングの現場での言語化を支援している。

私は約1年半前に、サービス業界からウェブライダーに転職しました。

以前の私は「SEO」という言葉をなんとなくしか知らず、入社前に慌てて『沈黙のWebマーケティング』や『沈黙のWebライティング』を読んでいたような状況でした。

そんな私は今、さまざまなクライアントさまのSEOコンサルティング業務に従事しています。

SEO初心者だった私が、たった1年半という短期間でコンサルティング業務に従事できるようになったのは、今知っておくべきSEOのノウハウをわかりやすい言語化で丁寧にまとめてくれている、まさにこの「超集中講座2021」のおかげだと感じています。

超集中講座シリーズは、松尾が毎年、自身のノウハウを言語化し、ノウハウとして体系化する講座です。

今回の2021年度版は、これまでの講座とは異なり、記事のトピックとなるキーワードの選び方から、記事の演出、さらにはブラッシュアップの進め方まで、あらゆる施策が網羅的に解説されています。

私のようなSEO初心者が短期間でSEOの知見を高めるための教材として、ブラウザにブックマークし、いつでも再生したい内容となっています。

この動画の大きな特長は、取り上げられているノウハウの多くが、ウェブライダーの実際の事例を用いて語られていることです。

たとえば、ウェブライダーが自社のメディア運営の中で採り入れてきた工夫や施策が細かくまとめられており、ウェブライダーに入社して1年半の私は「ウェブライダーはこんなロジックでコンテンツをつくってきたんだ」と勉強になりました。

この動画を視聴する前、私にはひとつ苦手な業務がありました。

それは、上位表示を目指す記事作成における、対象ユーザーの「検索意図」の深掘りです。

上位表示されている1位~10位の記事を分析した上での「表面的なニーズ」はリストアップできるのですが、その検索ワードに隠された「潜在ニーズ」の掘り起こしには自信がなく、ユーザー目線の記事を書く上での不安が続いていました。

そんなとき、「超集中講座2021」の「Section3:上位表示を目指すキーワードの賢い選び方」「Section4:『検索ユーザージャーニーマップ』の作成とKPI設計」「Section5:上位表示に必要な要件分析」の動画を見ました。

この3つのSectionでは、検索ワードの検索意図を丁寧に分解していくプロセスが解説されており、私がまさに悩んでいたことの答えがそこにありました。

とくに、そのプロセスの中で使われていた「サーチジャーニー」の考え方は、私のモヤモヤを吹き飛ばしてくれるほどのインパクトでした。

実はウェブライダーという会社は、各人が社内の教育ツールを用いて自発的にノウハウを学んでいく環境のため、この悩みを他の人になかなか質問できずにいたんです。(このことを松尾に話すと「悩んでいるなら、早く言ってくれれば教えてあげたのに」と言われましたが、自分のためにも、なんとなく自分で解決法を見出したいと考えてしまっていました)

私はSection3~5のノウハウを得たことで、潜在ニーズの掘り起こしへの苦手意識を解消できました。

また、この動画では、SEOのテクニック論だけでなく、サイトオーナーが大切にすべき倫理感も教えられます。

恥ずかしい話ですが、実は私は前職で「キーワードスタッフィング」的な手法を用いてブログ記事を書いていました。

しかし、その手法はスパム的な手法であり、今のGoogleでは評価の対象となりません。

ただ、当時の私は、その手法がスパムであるかどうかもよくわかっておらず、ただ周りに教えられるがままに、その方法が正しいと信じて取り組んでいたのでした。

おそらく、日本には、以前の私のように古いSEOの知識に縛られている人が多いのでは?と考えています。

SEOの知識は玉石混交です。

今や、SEOについての基本的な知識やノウハウは、ネットで検索すればすぐに手に入ります。

そのいっぽうで、それらのノウハウが本当に正しいのか、成果は上がるのか、倫理的に問題ないのか、といった判断は初心者には非常に難しくなっていると感じます。

だからこそ私は胸を張ってこの「超集中講座2021」をオススメしたいです。

ウェブライダーのメンバーだからではなく、ひとりのSEOコンサルタントとして、ぜひ多くの人にオススメしたいです。

この動画は初心者の方向けの動画でも、上級者の方向けの動画でもありません。

初心者向けノウハウ、上級者向けノウハウといった垣根なく、これからのSEOに必要なノウハウをグラデーション的にご提供するものです。

「超集中講座2021」は、私の業務における「コンパス」であり、心強い存在です。

私はウェブライダーの一員ではありますが、この動画の細かなノウハウがまだすべて頭に入っているわけではありません。

何度も繰り返し視聴し、隅から隅まで自分の思考にインプットしたいと思っています。

私はコンサルティング事業部のメンバーとして、アパレルからブライダル、さらには健康食品関連など、さまざまな業種のお客さまのSEOコンサルティングを担当しています。

また、メディア事業部ではディレクターも務めており、「美味しいワイン」や「美味い居酒屋」のサイトの運用・管理、さらには「Betters」の進行も担当しています。

この「ウェブライダー式SEO 超集中講座」シリーズは、2017年から始まり、今回の2021年のバージョンでついに5作目となりました。

今回の2021年度版は、過去のシリーズの2倍以上のボリュームとなっていて、トータル27時間という収録時間を知ったとき、驚きのあまり思わず変な声が出てしまいました。

実は私のSEOコンサルタント人生は、まさにこの超集中講座シリーズと共にあると言っても過言ではありません。

私は、この超集中講座シリーズの2017年度版がリリースされたちょうど1年前にウェブライダーに転職してきました。

私の前職はWeb広告を扱う会社。

予算をかけた分だけ成果が上がりやすい広告の世界から、「コンテンツ資産」を用いて成果の向上を目指すSEOの領域に興味をもったことが、ウェブライダー入社のきっかけです。

当初私は、「SEO」とは広告運用とはベクトルの違う施策だと捉えていました。

よって、真新しい知識を一から学ぼうという覚悟で入社したのですが、その予想は良い意味で裏切られました。

というのも、ウェブライダーが提唱する「ウェブライダー式SEO」とは、まさに広告運用と通じるノウハウだったからです。

たとえば、検索結果でのCTRを高めるためのタイトル付け、コンバージョンに導きやすいコンテンツ設計、さらには定期的なPDCA・・・、これらはまさに、広告運用に通じるノウハウでした。

しかもSEOは、広告運用と比べ、セリング的な要素を弱めにして、ユーザーとGoogleから「コンテンツ」としての評価を得なければいけない。

なんて面白いんだろう、私は純粋にそう感じました。

最も面白いと感じたのが、ウェブライダー式のSEOを意識すれば、商品やサービスがきちんと売れ、検索順位も上がっていくことでした。

ウェブライダー式のSEOはユーザーに徹底的に寄り添うノウハウのため、ユーザーとの間に信頼関係が紡がれやすいんですね。

その結果、Buyクエリ向けのコンテンツにおいては、コンバージョンが増えやすく、その結果、検索順位も上がっていくんです。

商品やサービスがきちんと売れるページというのは、検索ユーザーのニーズやウォンツをどこよりも満たしていると評価されるわけです。

その考え方は、本動画の中では「ソリューション」という言葉に言語化されて説明されています。

その「ソリューション」の考え方に触れていただくためには、ぜひ「Section1:2021年度からのSEOで意識すべきコアトラストと体験力」をご覧ください。

このSection1の途中で「コンテンツ思考からソリューション思考へシフトしよう」というスライドが出てくるのですが、そのスライドについて語る松尾のトークを聞いていただくだけでも、SEOに留まらずビジネスの本質を捉えるような大きな気付きを得ていただけるでしょう。

また、Section8、9、10、11は、コンテンツの制作に関わっておられるすべての方に必見の内容となっています。

とくにメディア担当者の方や、制作会社の方に見ていただきたい内容です。

Section8で登場する「KOSライティングフレームワーク」は記事作成の負担を大きく軽減してくれるはずです。

また、SEO成功チェックシートは現場ですぐに役立てていただける内容となっています。

本動画は、コンテンツ制作の現場において意識すべきノウハウを15+αのステップで学ぶことができます。

それにより、SEO初心者の方にとっては基礎的なノウハウから順を追って学ぶことができますし、SEOに詳しい上級者の方も、ウェブライダー式SEOならではの新たな視点に出会っていただけると思います。

ただ、基礎的なノウハウといっても、そのノウハウの掘り下げはとても深く、「基礎だと思っていたノウハウが実は本当はこんなに奥深かったなんて・・・」といった気付きも得ていただけるはずです。

本動画は、SEOと向き合う中で狭まってしまった視野を一気に広めてくれます。

SEOの動画というよりも、Webマーケティングの最新ノウハウを学ぶ動画として、ぜひ活用してください。

私は今、ウェブライダーが展開している文章作成アドバイスツール「文賢」のPdM(プロダクトマネージャー)として、「文賢」をより多くの企業さまに知っていただけるよう、日々マーケティングのプランを練り、実行に移しています。

実は、今回の超集中講座の中で実例としてつくられた「校正ツール」に関する記事は、まさに「文賢」のマーケティング施策の一環としてつくられたものでした。

他社さんの校正ツールを実際に使ってみたうえで、弊社の「文賢」と何が違うのか、各社さんのツールの強みは何か、そういったことをわかりやすくまとめました。

そのうえで、他社さんのツールを「競合」として捉えるのではなく、「文賢」と併用していただくためのある種の「パートナーツール」として紹介しています。

このアプローチは、過去の超集中講座シリーズの中で松尾が提唱し続けてきた「ポジティブネットワークづくり」にもつながるものです。

「ポジティブネットワーク」とは、カンタンにいえば、「他者の良いところを見つけあい、他者評価や他者承認を軸としたコミュニケーションによって築かれるネットワーク」のことです。

このポジティブネットワークを築くには「優しい目利き力」が大切です。

そういった話は、今回の動画の「Section14:公開の起点となるSNSアカウントの育て方」でも出てきますので、ぜひチェックしてみてください。

私が驚いたのは、今回の動画のノウハウを用いてつくった「校正ツール」の記事が、驚くほどの短期間で上位表示を達成したことです。

この文章を書いている時点での検索順位にはなりますが、「校正ツール」では4位、「校正ツール比較」では1位に表示されています。

その成果を上げるまでのプロセスは、BtoB向け記事作成動画にまとめられていますので、ぜひご覧ください。

そして何より、文賢のPdMとして最もうれしかったことは、この記事が完成したことで、お客さまから「文賢と他社ツールとの違いについて知りたい」といった問い合わせがあったときに、「この記事をぜひご覧ください」という形でご案内できるようになったことです。

検索ニーズを捉えた記事は、いわゆるヘルプ的なコンテンツとしても活用できるんです。

今回の成功事例はそれを証明した好例として、多くの人に知っていただきたいと考えています。

今回の動画は総収録時間が27時間と、すべて視聴するのは大変かもしれません。

視聴の際には、このページの中央にも書かれていた、職種別オススメ動画をまずは重点的に見てください。

その後、ほかの動画を順次見ていただければ、効率よく知識を得ていただけると思います。

最後になりましたが、今回の動画は、BtoC領域だけでなく、私たち「文賢」のようなSaaSを展開しているBtoB領域のビジネスを手がけていらっしゃる方にも本当にオススメです。

そしてよろしければ、私たちが展開する文章作成アドバイスツール「文賢」も、皆さんの記事執筆をサポートするツールなので、ご興味をもっていただけましたらうれしいです。

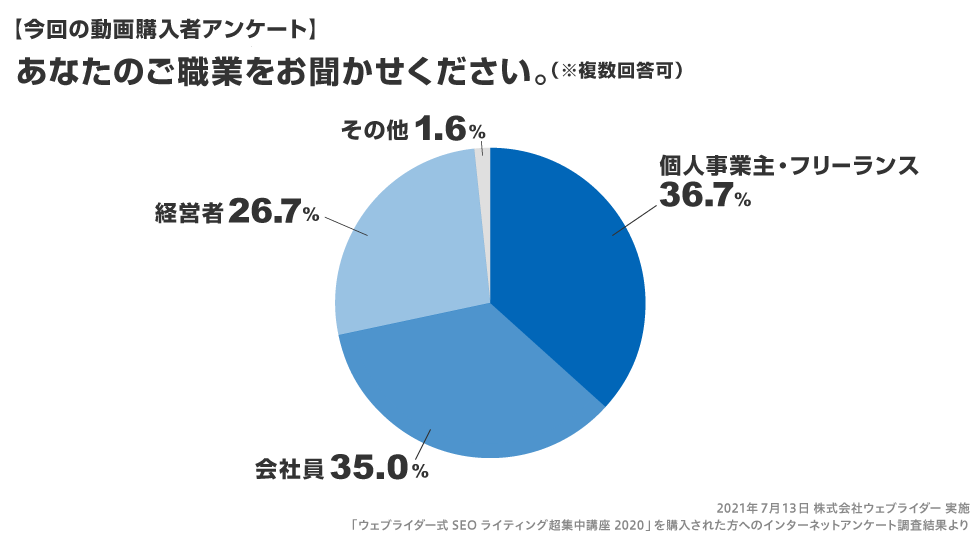

当動画のご購入者さま(2022年4月まで)

合計535

法人

合計258

個人

合計277

実は本当にありがたいことに、今回の「超集中講座2021」は、過去の超集中講座シリーズの中で最も高い評価をいただきました。

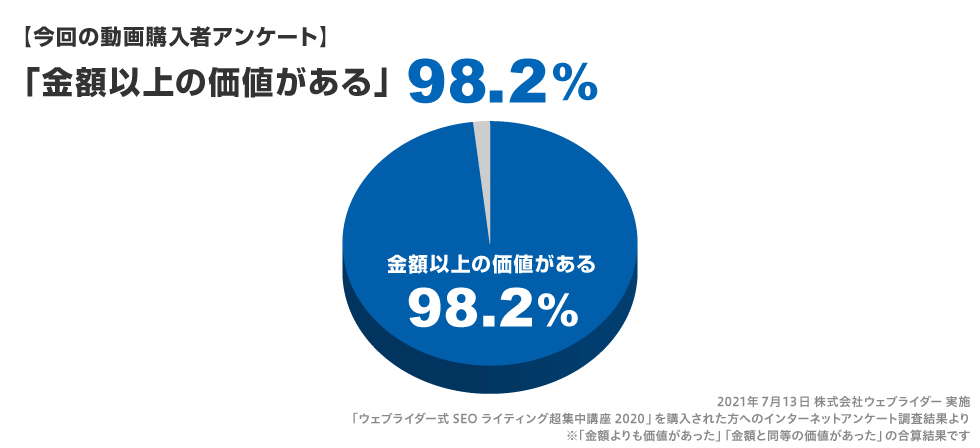

「金額以上の価値がある」とお答えいただいた方の割合は98.2%。

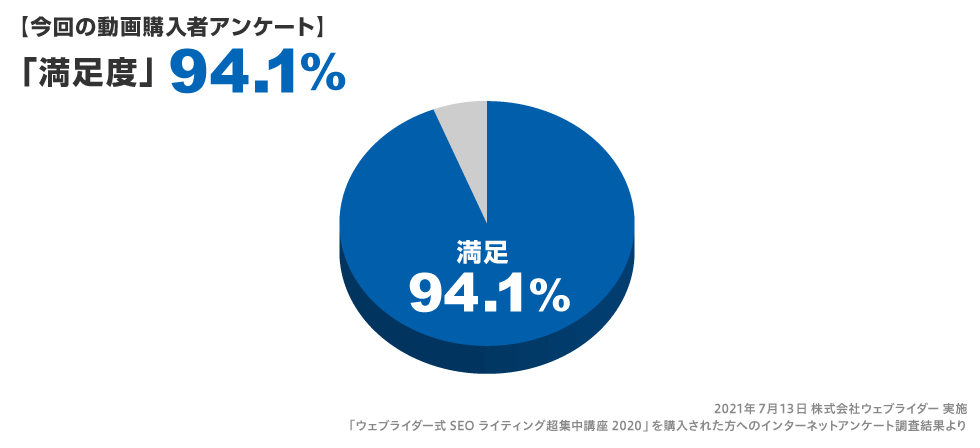

「満足度」に関しましては94.1%の方が満足とお答えになりました。

以下のコメントは、アンケート回答時にお客さまからいただいたご意見・ご感想です。

まさに眼から鱗の、自分の引き出しには無い情報ばかりだったので、大変勉強になりました。

ありがとうございます!

また、チャットワークを通しての受講者と松尾様との意見交換、および松尾様の真摯な姿勢そのものが勉強になりました!

今回初めての受講です。

ここまでのボリュームとは驚きました。

ただ見て終わりではなく、資料やダウンロードもあるので、復習ができるのがいいです。

そういう話題になったら、人に勧めたいと思っています。

2020に引き続き大満足の内容でした。

正直2020でお腹いっぱいだったので2021を購入するか迷いましたが、2020を復習しつつの+αとして2021で色々なことを学べました。

何度も復習しながら自身のメディアやコンサルする企業サイトへ活かしていきます。

最初は動画を一気に観たいと思ってました。

しかし、ボリュームが多く吸収が思った以上に大変だったので、週一で配信してくれるのは有難かったです。

後半の方はまだ見れていませんが、前半はコンテンツマーケの網羅性が高く、これだけでSEOのコンテンツ作りは十分という程、満足できました。

人として、周囲への気遣い、対応の仕方を気にかけながら行動できるようになりました。

SEOやライティングのスキルだけでなく、社会生活を送る人としての深い学びができていることに感謝しています。

『こんな風に考えられていたら、あのとき、あの子にフラれることはなかったんだろうなぁ』と、動画を見ていて何度思ったことか(笑)

松尾さんの本気度・熱量をそのまま感じられるこの講座は、真打ちの講談師の話芸のように引き込まれます。

仕事・使命に本気で臨む姿勢も学びとして受け止めています。

惜しみなく体験と情報を提供してくださり、本当にありがとうございます。

動画の講義だけでなく、実践していくためには、どうしたらいいのか?という視点も交えて、ワークシートや必要なリンクもご紹介してくださっているので、自分の立場で実行しやすくなっていると思います。

本格的なSEO講座が初めて参加だったので、少し難しく感じる部分がありました。

ただ、特典で実際の制作向けの動画が観れるとのことで、期待しております。

一番良かったと感じたのが、チャットでの質問です。

皆さんの質問に具体的に回答してくださったので、イメージがつかめました。

あそこまで丁寧に答えてくださる講座は、今までありませんでした。

2019、2020とは違い、15回にわたって基礎をしっかりと学ぶことができました。

2021をベースにして、2020と2019を補足的に見直したいと思います。

まだ途中までしか拝見していませんが、毎回、自分の考え方をアップデートする良い機会になっています。

いつもありがとうございます。

松尾様のセミナーを視聴出来て非常によかったと思っています。

web制作には、事細かなルール上で、プランニングに時間をかけコーディングをしていく事がわかりました。

この動画を人生の糧にして行きたいと思います。

追加動画も楽しみにしていますので、よろしくお願いします。

繰り返し聞くことで、思想とか考え方などが自分に染み付いて来てると感じます。

金額以上にボリュームが多く、まだ全部見切れておりませんが、何度もアーカイブを視聴して、自分の血肉にしていきたいと思います。

NDAを結んだ上でライターさんにも共有できるのが大変ありがたかったです。

価値あるコンテンツの作り方が大変理解し易い内容であった。

もう少し有料ツールを活用した分析~改善案の策定・実装の詳細を知りたかった。

今回は動画ということでリアルタイムで松尾さんのお話を聞くことが出来なかったのが、残念ですが内容はとても興味深いものでした。

今回の講座の中で1つずつ実践できるものは実践していき、少しずつ自分の知識に取り入れていきたいです。

ありがとうございました。

毎年のように講座の内容を刷新して、考えるべき、向き合うべきことを実践した形で共有いただけるのは本当にありがたい限りです。

来年もまた受講したいですし、まだ実践しているとはいえないので実践して結果をお伝えしたいなと思っています。

10年以上前にサイトアフィリエイトで月100万円以上を稼いでおりました。

参入していたジャンルは「化粧品」でYMYLアップデートなどによって検索結果が一気に落ち収入も落ちたことで「SEO」に対する恐怖心が芽生え、数年間は離れてメルマガやYouTubeなどの情報発信に集中しておりました。

しかし、今一度、コンテンツとはなんぞや?ということSEOとは?ということを学び仲間たちに伝えれるようになりたい!という時に松尾さんの2021年セミナーに出会うことができました。

一度は、サイトアフィリエイトで稼いだことがあるので知っている知識もありましたが、それでもしっかりと論理的にまとめられた内容で「再確認」をさせていただくことができて良かったです。

恐怖心も薄れてきましたので、今一度、世の中に本当に役に立つコンテンツを生み出していきたいと思います!

ありがとうございました。

2017年からずっと購入してます。

今年の内容は、具体的に掘り下げた内容で歓迎してます。

ただ動画が長くて、中々時間が取れてません。

少しずつ見ていきたいです。

前回購入した2018+2019を振り返ってみると2018でも学びが多くあったと記憶していたのですが今回のボリュームと比べると「あれ?2018ってこんなに動画少なかったっけ?」と感じてしまいました。

それでも多くの学びを得ることができましたが、今回の2021のボリュームの多さはLP通りのボリュームでした。

中身の詰まりまくったボリューム感で2時間を超える動画であってもノートを取りながら見続けることが出来るので大満足です。

今回の2021もやっぱり購入して良かった。

さらに自身のSEOに対するスキルが身についたと思いますし実践的で即使えるものばかりでした。

どのセクションでも多くの学びがあり確実に成長が実感出来る内容ばかりでした。あとは実際に実践して自信に繋げていくだけです。

またセクション毎のPDFも分かりやすく見やすい。

でもやっぱり動画と一緒じゃないとPDFだけでは理解が薄くなってしまうので説明のひとつひとつが内容をさらに補完してくれました。

また今回のTwitter運用についてはとても参考になりました。

画像と図解のセクションも知りたかった情報でしたので高度な情報でとても満足です。

ライティングのセクションでも「訴求力の高い」ライティングというのもとても参考になりました。

これまでもですが松尾さんの思考力の高さと思いやりがとても好きです。

学び側の負担も考えて下さっているところも伝わってきますし実践へうつる際の壁も低くしてくれているのが伝わってきます。

ただ、チャットがあまり盛り上がらなかったですね。

逆にそれだけ動画の内容が落とし込みやすかったのだと思います。

全ての動画を見る時間がなく、まだセクション2までしか見ていませんが、とても内容が濃く面白いと思います。

どのコンテンツも松尾さんやウェブライダーの皆様の熱意のこもった内容でした。

非常に有益なコンテンツで「さすが、ウェブライダーさん」だなと期待値以上の内容でした。

本当にありがとうございます!

何度も動画を視聴して、実践に活かしていきたいとおもいます!

講座に関しては、質問する場所がグループチャットのみで 個人的には、知らない方にも名前や質問内容を知られることもあり、質問がしづらい状況でした。

また質問されている方も同じ人が多く、なかなか積極的には質問がだしづらいと感じてしまいました。

他の方とはまた別チャットもあればご質問しやすかったかなとおもいました。

とはいえ、他の方の質問内容や回答も勉強にはなりましたので あくまでも個人的な意見でとらえていただきますと幸いです!

経験値に基づいた内容で納得度が高く、非常に勉強になりました。

ここまで網羅的に、解像度高くSEOを学べる場は無いと思いました。

SEOのみならず、Webマーケティング一般的なお話もかなり多く含まれていたので、「マーケティング講座」という名称の方がしっくり来るイメージをしています(笑)

ただ、個人的に感じたのが、「勉強したノウハウを全て再現するのは難しい」という印象を持ちました。

解像度が高く理解出来たからこそ、「これを全て実施するのは難しい!」と印象を受けているのだと思います。

松尾さんの熱い解説、すばらしかったです。

さっそく自分の仕事の参考になり感謝しています。

動画が長かったり、各ポイントの項目が多すぎて、結局どうしたら良いのか?とちょっと迷子になりそうになったので、その点はなにか改善点があれば良いと思いました。

本動画をご購入いただく際は、以下の条項及び「ご利用規約」に同意していただいたものとさせていただきます。

本動画は以下のボタンをクリックしてご購入いただけます。

本動画は「ライダーストア」という、ウェブライダーの決済システムを使っており、お支払は「銀行振込」もしくは「クレジットカード決済(PayPal)」による一括支払いが可能です。

また、キャンペーン中に銀行振込でご注文いただければ、ご入金がキャンペーン終了後になっても、割引価格となります。

ご注文からご入金までが2週間を超えるとご注文がキャンセルされますので、その前に必ずご連絡いただきますようお願いいたします。

「領収書」や「請求書」の発行も可能ですので、必要な方は、ご購入前もしくはご購入後にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

今なら次の3つのご購入特典が付与されます。

※2020年度の動画をご購入されている方は、上記の購入ボタンをクリック後、

ライダーストアにログインしていただくと、別途割引が適用されます。

また今回、過去の超集中講座シリーズとのセット販売(単品購入も可)もおこないます。

過去の超集中講座でも実際に記事をつくっていく過程が収録されており、2020年度版では「出産祝い」関連ワードでの上位表示を目指す記事、2019年度版では「古希祝い」という検索ワードでの上位表示を目指す記事、2018年度版では「会社辞めたい」という検索ワードでの上位表示を目指す記事を例に、それぞれ実践的なノウハウがまとめられています。

過去の超集中講座を申し込まれる場合は、事前に2020年度版の販売ページ、2019年度版の販売ページ、2018年度版の販売ページをそれぞれご確認いただき、動画の内容をチェックしておいてください。

以下は過去の動画とのセット購入のボタンですので、お気を付けください。

2021&2020年版セットは総額から3万円オフで、2021&2020&2019年度版セットは総額から6万円オフでそれぞれご購入いただけます。

また単品購入時と同じように、3大特典がついてきます。

2020年度版の単品購入は、こちらからご購入いただけます。

2019年度版の単品購入は、こちらからご購入いただけます。

2018年度版の単品購入は、こちらからご購入いただけます。

このページを最後までご覧いただき、ありがとうございます。

冒頭で私は「SEOは難しくはなっていない」という言葉をあえて用いました。

「だったら、ウェブライダーが運用するすべてのサイトやコンテンツが確実に上位表示しているのか?」と方々から指摘されそうですが、当然のことながら、弊社が管理するすべてのページが上位表示しているわけではありません。

もちろん、制作したコンテンツや担当しているサイトの数を考えると、非常に高い上位表示達成率を実現できていると考えています。

「難しくはない」という言葉は、あくまでもSEOの本質を捉えたものです。

あのような表現を用いた理由には、今の検索結果は、数年前と比べて、検索ユーザーのエクスペリエンスを高めたサイトやコンテンツがさらに上位表示しやすくなっていると伝える意図がありました。

つまり、検索ユーザーの利便性や信頼性をシンプルに追求することで、成果が上がりやすくなったのです。

もし私たちの関わったコンテンツが上位表示できていないのであれば、それは単に検索ユーザーにとっての利便性や信頼性が足りていなかったり、コンテンツで取り上げている情報が古くなったりしたからに他ありません。

そのときは、コンテンツの見直しやブラッシュアップ、さらにはサイトのブランディングなどを視野に入れて、SEOの施策を組み立て直す必要があるでしょう。

しかし、そういった場合に、私たちウェブライダーは焦ったり悩んだりしません。

なぜなら、私たちには、解像度高く言語化してきた「サーチエクスペリエンスを高めるアクションのリスト」の存在があるからです。

そのリストが存在していることで、私たちは「次に何をすればいいのか?」という悩みから常に解放されています。

実は今回の「超集中講座2021」こそ、まさにその「アクションのリスト」をご提供する内容となっています。

本動画を最後までご視聴してくださった方が、今後「SEOの打ち手に困る」と悩む事態は、そうそう起こりえないでしょう。

もちろん、それらのアクションプランをしっかり実行できるかは別問題です。

実行が必要なアクションの中にはリソースを必要とするものもあります。

「何をすればいいか」がわかったとしても、リソースが手配できないために、アクションがなかなか進まないという状況もあると思います。

よって本動画では、できるだけフットワークよく実施できるアクションもまとめました。

それにより、リソースが足りないために何も行動できないといった憂いはかなり払拭できるはずです。

また本動画のノウハウは、見込み客や市場のニーズと深く向き合うものです。

よって、本動画をご視聴いただくことで、本質的で骨太なマーケティング思考力が身に付きます。

その思考はSEOにとどまらず、広告運用や商品・サービス開発にも使えるため、マーケターとしてのスキルアップも大いに期待できるでしょう。

本動画は私たちウェブライダーが日々のコンサルティング業務で使っている、まさに「プロのツール」です。

私たちの現在のコンサルティングフィーは、66万円~165万円/月。

コンサルティングの内容はSEOに留まらず、商品・サービス開発のアドバイスやブランディングなど多岐に渡りますが、今回の動画の金額はそのコンサルティングフィーの1/5以下の価格。

期間制限なく、ずっと視聴していただける内容となっています。

私たちはこの「超集中講座」シリーズを、自社のブランディングツールとしても活用しています。

本動画をご視聴いただくことで「こんな考えをもっているSEO会社があったのか」と知っていただくためのツールとして、社を挙げて本気でつくっています。

おかげさまで「超集中講座2021」は、2021年11月25日時点で、すでに400名近い方にご視聴いただき、満足度94.1%と高い評価を得ています。

私たちのさらなる目標は、この講座を、真っ当にSEOと向き合うできるだけ多くの法人さまや個人さまに届け、2022年度の検索結果をより良くする一助となること。

2022年も、一緒にWebの世界を磨いていきましょう。

動画の中でお会いできるのを楽しみにしています。