「ポートフォリオって何だろう?」

「どう作れば評価されるんだろう?」

もしかすると、そんな思いでこの記事にたどり着いた方も多いかもしれません。

就職や転職の場面で「自分の強みをどう見せれば採用担当者の目に留まるだろう」と悩んでいる方。

フリーランスとして「仕事の依頼につながるポートフォリオに仕上げたい」と考えている方。

「もっと自分を伝えたい」「チャンスをつかみたい」──状況は違っても、その背後にある思いは同じです。

ポートフォリオは、その思いを形にする “心強いパートナー” です。

うまく活用すれば、キャリアの幅が広がり、新しいチャンスにつながります。

この記事では、そんな「ポートフォリオ」をテーマに、基礎知識や効果的に作る手順とコツ、制作を助けるオススメのツールまで幅広く解説。

さらに後半では、プロデザイナーさんのポートフォリオ事例や、「ポートフォリオ」という言葉の意外なルーツもご紹介します。

読み終える頃には、あなたの魅力を最大限に引き出すポートフォリオの形がきっと見えてくるはずです。

それでは、新たな視点と発見が詰まった「ポートフォリオ」の世界へご案内しましょう。

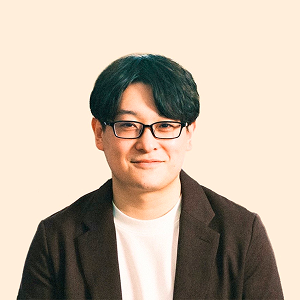

この記事のナビゲーターを務めるのは、採用現場で数多くのポートフォリオをチェックし、入社時には自作ポートフォリオで“選ばれる側”も経験した高林です。

本記事では、様々な意味を持つポートフォリオの中でも、特にクリエイターにとって重要な「作品やスキルを効果的に見せるためのデザインポートフォリオ」に焦点を当てて解説していきます。

それでは早速、概要から見ていきましょう。

- 当記事で扱っている情報は自社調査によるものです。

- サイトの製品紹介エリアにおける、製品ページへのリンクの一部は、アフィリエイト広告を利用しており、アフィリエイト広告での収益をサイトの運営費・製品の調査費に充てさせていただいております。

作品やスキルを効果的に見せる「デザインポートフォリオ」とは?

「ポートフォリオ」は、使われる場面によって意味が変わる言葉です。

一般的に、金融分野では「投資する金融商品の組み合わせ」を指し、IT分野では複数の事業やプロジェクトの戦略的管理、教育分野では「個々人のスキルを総合的に評価するアイテム」という意味で扱われます。

こうした多様な使われ方の中で、創作分野における「デザインポートフォリオ」は、クリエイターが自分の作品やスキルを具体的に示し、相手に理解してもらうための作品集を指します。

そのため、単に作品を並べるだけではなく、自己紹介やスキル、制作実績、担当範囲、仕事の進め方といった情報を整理し、作品と合わせて提示します。

さらに、各作品に制作意図や課題解決の流れ、使用したツールや技術レベルを添えておくと、作品の背景や価値が伝わりやすくなり、読む側も内容を理解しやすくなります。

ここで、ポートフォリオに載せておきたい構成要素とポイントを以下にまとめました。

| セクション | 内容 |

|---|---|

| 目次 |

PDFや紙でポートフォリオを提出する場合、目次があるとより丁寧な印象になります。 |

| 自己紹介 |

|

| 作品紹介 |

各作品を「ひとつのプレゼン」、全体を「ひとつの物語」として構成すると、伝わりやすくなります。 |

| チェックポイント |

|

これらを押さえて、読み手が作品の魅力をすぐにつかめるように、情報の置き方や見せ方を丁寧に組み立てていくことが大切です。

特にデザインポートフォリオは、ポートフォリオそのものも一つの表現物として完成度が問われるため、掲載作品が最大限魅力的に見えるように構成を整え、価値が伝わりやすい形にまとめましょう。

なお、近年はスマートフォンやタブレットでの閲覧も増えているため、作成する際にはモバイル端末での見やすさを考慮するのも大切なポイント。更新や追加をしやすいWebサービスを使えば、常に最新の成果を盛り込みやすく、転職や案件受注のチャンスを逃しにくくなります。

ツール選びにお悩みの方は、後述する 「オススメのデザイン作成ツール7選」 と 「オススメのポートフォリオ公開サービス14選」 をご覧ください。

さて、上記のチェックポイントの項目をみてわかるように、ポートフォリオは単なる作品集ではなく、あなたの強み・思考・成長を “戦略的に編集したメディア” とも言えます。

では、実際にポートフォリオを作成する際に、どんな順序で作品を並べ、どの視点から作品を語れば、相手の心に響くのでしょうか?

次に、デザインポートフォリオを例に “見る人の心を掴む極意” をチェックしていきましょう。

見る人の心を掴む!効果的なポートフォリオを作る7つの極意

ポートフォリオの概要を押さえたところで、いよいよ本題です。

「なかなか選考に通らない・・・」

「面接や営業での反応がイマイチ・・・」

ポートフォリオを作ったものの、こうした手応えの薄さに悩む人は少なくありません。

しかし、これらの原因の多くは、ただ作品を並べただけで「自分と仕事をすると得られる価値」を十分に伝え切れていないことにあります。

ここで改めて意識しておきたいのは、ポートフォリオは作品集であると同時に、「この人と一緒に仕事がしたい!」と思ってもらう営業ツール、ひいてはプレゼンテーションでもあるということです。

劇的に変わる!プレゼンテーションの上手な作り方や話し方のコツ

「自分のプレゼンテーションに自信がない・・・」「上手にプレゼンするコツを知りたい・・・」 あなたは自分のプレゼンテーシ・・・

このように、ポートフォリオを営業やプレゼンと捉え直すと、また作り方が変わってくるはずです。

とはいえ、目を留めてもらうだけでなく、「ぜひ依頼したい!」という気持ちを呼び起こすには、どうすればいいのでしょうか?

そこで続いては、ポートフォリオを魅力的に見せるための具体的なコツをご紹介します。

このあと紹介する “7つの極意” を順番に押さえていけば、目的の整理から作品選び、見せ方の工夫、仕上げまで、自然と完成形にたどり着けます。

それぞれの極意がステップになっているので、この流れに沿って進めながら、ポートフォリオを形にしていきましょう!

【極意1】目的と読み手を明確にする

最初のステップは、まず「この資料で何を達成したいか」を定める作業から始まります。

なぜなら、作る目的によって、構成や強調すべきポイントは大きく変わるからです。

例えば就職や転職が目的なら、成果や職務経歴を明確に示すことが重要です。

「書類選考で10社中3社から5社に通過できるようにする」など、目標を具体的な数字で設定し、採用担当者にどんな印象を与えたいかを明確にすると良いでしょう。

あるいは、案件受注を目的としたフリーランスのポートフォリオなら、対応できる領域の広さや提案力が伝わる構成にし、「1ヶ月に問い合わせを10件得る」「初回商談で見積もり依頼を受ける」などの目標を設定。自己ブランディングが目的なら、独自の世界観や継続的な発信力を強調するなど、ゴールに応じた見せ方をする必要があります。

そして、ここで重要なのは「ポートフォリオを手に取る人の表情や反応まで、具体的に思い描きながら目的を設計すること」です。

忙しい採用担当者なのか、事業の成長戦略に沿った人材を求める経営者なのか、あるいは機能や仕様を優先して考えるプロデューサーなのか──相手の立場や課題意識を想像し、その視点で必要な情報を取捨選択していきましょう。

このように、目的と読み手を明確にすることで、載せる作品や語るべきエピソードが自ずと絞り込まれ、無駄がなく説得力の高いポートフォリオに仕上がります。

さらに、後から作品を追加したり、差し替えたりする際にも「どんな目標を達成したいのか」という軸に立ち戻れば構成がブレることはなく、常に目的に合った形でアップデートし続けられます。

【極意2】スキルや経験を整理し、強みを棚卸しする

説得力のあるポートフォリオを作るには、まず自分の現在地を客観的に見つめ直すことも欠かせません。

そこで、これまでに関わった案件や身につけたスキルを書き出し、そこで得た成果や学びを整理してみましょう。

その際「最も得意と言える分野はどこか」「過去に高い評価を受けたポイントは何か」といった視点で、現在の強みを具体的に浮かび上がらせます。

と同時に、自分がこれから挑戦したい領域や不足している知識を洗い出し、成長の余白を示すことも重要です。

例えば、Webデザインの経験が豊富で映像編集にも関心を持ち始めている場合。

まずデザインの実績で具体的な成果を示したうえで、映像編集に挑戦する動機や今後の学習計画を添えると、読み手はあなたの実績と成長の可能性を自然に理解できます。

強みと可能性を丁寧に棚卸ししたうえで構成を練れば、単なる作品集を超えて、「この人に任せれば成果が出る」「一緒にいい仕事ができそうだ」と信頼や期待を抱かせるポートフォリオに仕上がります。

【極意3】作品を厳選して意図を伝える

極意1で明確にした目的と、極意2で整理した自分の強み。

この2つを軸に、続いては掲載する作品の点数と構成を決めていきます。

ただし、このときに作品を多く並べすぎると要点が散らかり、少なすぎると魅力を十分に伝えられません。

そのため、適切な点数を見極め、「必要な情報が過不足なく伝わるか」を基準に厳選することが大切です。

なお、キャリアの段階に応じて見せ方を工夫するのも良いでしょう。

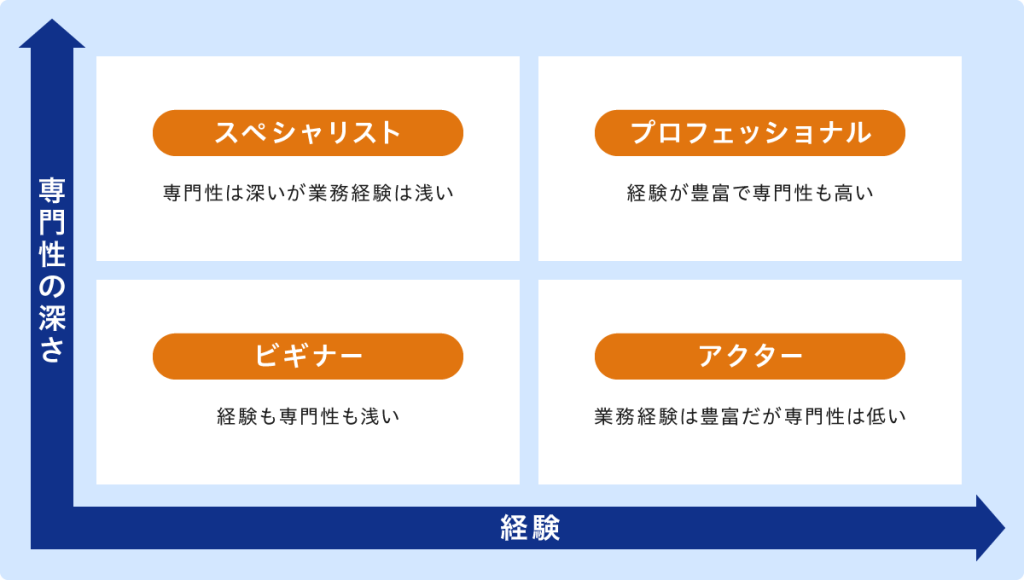

一例として、以下の図をご覧ください。

これは縦軸に「専門性の深さ」を、横軸に「経験」を置いて キャリアのタイプを4つに整理したものです。

そして、どのタイプに近いかによって、ポートフォリオで強調すべきポイントも変わってきます。

- 【プロフェッショナル】代表作を厳選し、「背景」「課題」「成果」

を深掘りして語るのがオススメ

- 【アクター】多様な案件や作風を並べ、「対応力」や「柔軟性」をアピールするのがオススメ

- 【スペシャリスト】作品の「質」や「思考プロセス」を強調するのがオススメ

- 【ビギナー】学習課題や試作を交え、「吸収力」や「今後の伸びしろ」を見せるのがオススメ

今の自分の状況に応じて、どのアプローチが適しているかを考えながら作品を整理してみてください。

ただ、ここで重要なのは点数ではなく、「なぜこの作品を選んだのか」を語れることです。

その選定の意図が明確であれば、読み手はあなたの強みや方向性を自然と読み取ってくれます。

そして、このときに自分一人の感覚に頼らず、第三者に見てもらうのも有効です。

「読みやすいか」「意図が伝わっているか」といった率直な意見をもらうことで、作品数や構成を客観的な視点で見直せます。

ちなみに、ウェブライダーではコンテンツに対して、第三者の視点から改善点を提案する「フィードフォワード(FF)」の取り組みも行っています。

「1度だけでもフィードフォワードを体験したい」「ウェブライダーがコンテンツをどうチェックするのか興味がある!」という方は、お気軽にご相談ください。

作品選定は「物語の輪郭を描く」プロセスでもあります。

厳選する中で伝えたい主軸が立ち上がり、次の極意に自然とつながっていくはずです。

【極意4】作品に「物語」を添える

ポートフォリオで作品の魅力を最大限に伝えるには、完成品だけでなく、その裏にあるストーリーを語ることも欠かせません。

作品が生まれるまでの背景や思考の道筋を示せば、読み手はあなたの人柄や仕事観までも感じ取れるようになります。

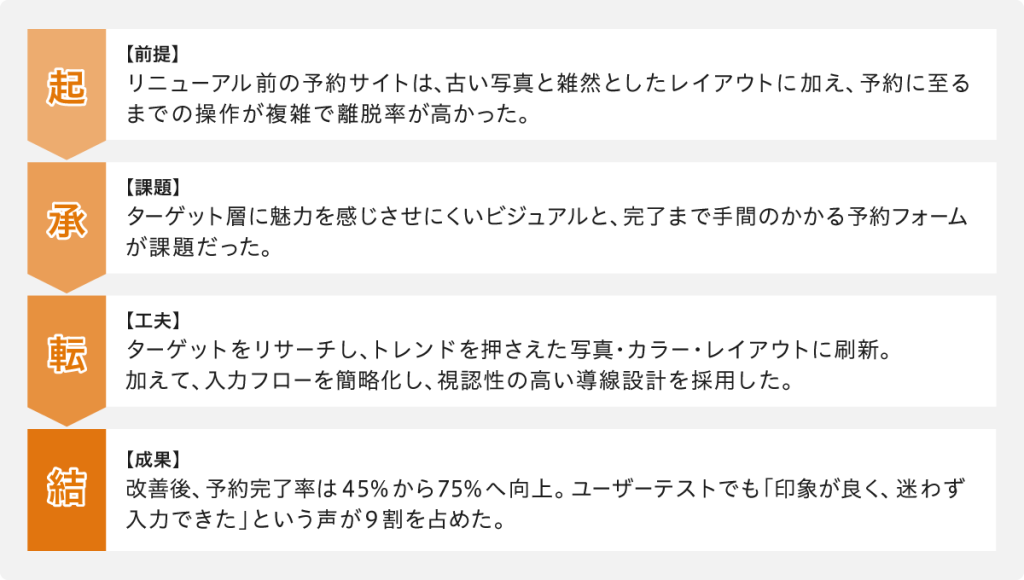

そして作品の魅力を伝えるためには、小説やドラマでよく使われる「起承転結」を手本にすると、順序を整理しやすくなります。

一例として、Webデザインのポートフォリオなら、次のように物語を組み立てると説得力が増すでしょう。

まず「起」でプロジェクトの前提や目的を示し、「承」で直面した課題を描写します。

続いて「転」で発想や工夫を語り、最後の「結」で成果や学びを数字や事例とともに提示します。

こうすれば、読み手は制作の流れを自然に追いながら、あなたの思考過程を理解できます。

つまり、背景・意図・工夫・成果を一続きのストーリーに編み込むことで、あなたの課題解決力と人間味をより立体的に映し出してくれるのです。

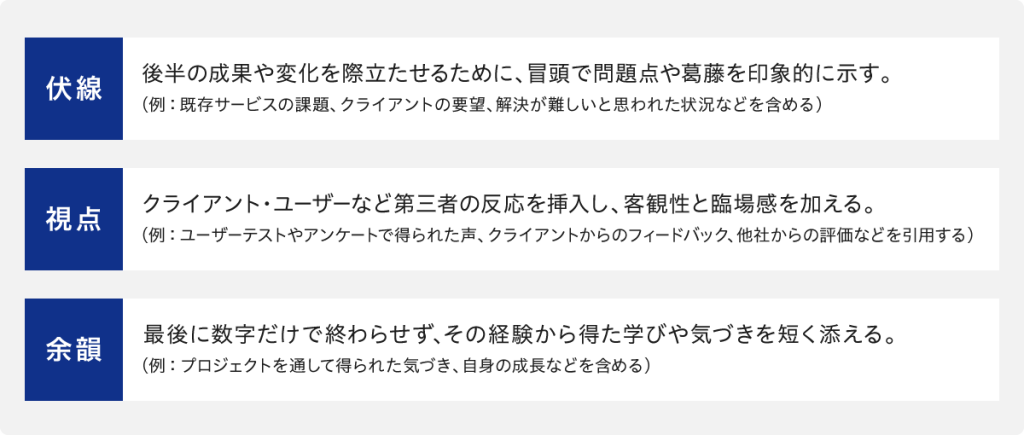

ちなみに、さらに物語に厚みを加えたい場合には「伏線」「視点」「余韻」の3点も意識すると効果的です。

先ほど紹介した「起承転結」の流れに、この伏線・視点・余韻を加えると、内容に厚みが加わります。

その具体例を以下にまとめました。

| 起 | リニューアル前の予約サイトは、古い写真と雑然としたレイアウトに加え、予約の操作も複雑。 離脱率が高い状態が続いており、このまま放置すれば集客の機会を失い続けてしまうと、お客様は強い危機感を抱えていました。 お客様の課題をお伺いし、私自身も「見栄えだけでなく、使いやすさまで含めて体験を整えたい」と強く思うようになりました。 |

|---|---|

| 承 |

ツールでユーザーの行動データを確認すると、予約フォームの途中で多くの離脱が発生していることが判明。 |

| 転 | そこでターゲット層をリサーチし直し、トレンドを意識した写真・カラー・レイアウトに刷新。 特に「予約のしやすさ」に直結するフォーム部分にはこだわり、入力のストレスを最小限に抑えることを意識しました。 |

| 結 | その結果、公開後の予約完了率は45%から75%へと改善。 ユーザーテストでは「迷わず入力できた」と答えた人が9割を占め、「これまで途中で諦めていたが、今回は最後までスムーズに進められた」という声もありました。 さらにお客様からは「数値以上に、利用者の反応が変わったのが収穫だった」と高評価を獲得。 数字だけでなく、人の行動や感情をも動かせるデザインの力を実感できた仕事です。 この改善で得た学びは、今も大事にし続けている「ユーザー体験を起点に考える」姿勢を貫くうえで大きな指針になっています。 |

これはあくまで一例にすぎませんが、物語を意識して作品を語るだけで、読み手に残る印象は大きく変わります。

もちろん、すべてをドラマチックに書く必要はありませんし、ストーリーが長すぎると冗長に感じられることもあります。

ただ、要所要所で背景や工夫を物語として添えたり、口頭で説明したりするときに意識するだけでも、伝わる印象は大きく変わります。

単なる工程説明ではなく、ストーリーテリングを取り入れることで、ポートフォリオそのものに厚みが加わるのです。

【極意5】ポートフォリオ自体を「作品」としてデザインする

ポートフォリオは、単にあなたの作品をまとめる「入れ物」ではありません。

あなたのスキルが仕事で通用するかを見られる場であり、見せ方が受注に直結するものです。

ページを開いた瞬間、目に飛び込む導線や余白、文字の配置、配色など。

そのすべてが、あなたの美的感覚やこだわりを伝える “ひとつの作品” です。

見出しや書体、色合いに統一感をもたせる。

余分な装飾を減らして情報をスッキリと整理する。

閲覧する媒体(デジタル・紙)に応じてフォント選びや文字サイズ、行間など可読性まで配慮するといったように、「受け取り手への思いやり」が届くよう工夫してみましょう。

【オススメのフォント50選】おしゃれなフォントの種類と選び方

/* 固定広告枠 */ .recommend-block { display: flex; justify・・・

【極意6】媒体の特性を見極め、紙とWebを意図的に使い分ける

ポートフォリオを紙にするかWebにするかは、作品の見せ方や更新頻度によって、ベストな方法が変わってきます。

例えば紙で制作する場合、作品の雰囲気に合わせて用紙の種類(光沢、マット、厚手など)や印刷方法、製本方法を選べるため、デジタルでは伝えきれない質感や手触りを表現できます。

ただし、一度刷ってしまうと差し替えが難しく、長く使い回しがちです。

対してWebで制作する場合は、完成後でも作品の追加やレイアウト変更が即反映されるため、成長や最新実績をリアルタイムで示せます。

また、動画やアニメーションなど動的表現を組み込める点も、紙では出せない強みです。

以下に、両者の主な違いを整理してみました。

| 評価項目 | 紙のポートフォリオ | Webポートフォリオ |

|---|---|---|

| 作品の質感・美しさ | ◎ 質感や印刷品質の訴求ができる | △ モニターの解像度や性能に左右される |

| 掲載できる情報量 | △ ページ数やサイズに制限 |

◎ 画像・動画・文字をほぼ無制限に追加可能 |

| 編集・修正のしやすさ | × 作り直しにコストがかかる | ◎ 即時更新・差し替えが容易 |

| 情報拡散力 | × 手渡し・郵送に限られる | ◎ SNSや検索経由で世界中に届く |

| コスト | △ 印刷・製本・送料が発生 | ◎ サーバー・ドメイン程度で低コスト |

まずはポートフォリオ作成の目的、想定される読み手、更新頻度などをふまえ、どちらがより効果的に価値を伝えられるかを考えましょう。

なお、状況によっては両者を補完し合うケースもあります。

例えば、全体像はWebで提示し、細部をじっくり見せたいページだけを高解像度のPDFにまとめて印刷用にも備えるなど、目的に応じたハイブリッド運用は有効な選択肢になり得ます。

「どちらが自分の意図と読み手の行動に最も合うか」を軸に決めてみましょう。

- 紙のポートフォリオはこんな方にオススメ!

-

- 面接や対面プレゼンで、直接手に取って見せたい

- 印刷物やパッケージなど、実物の仕上がりを見せたい

- 対面のやりとりや紙資料に安心感を持つ人へ合わせたい

- Webポートフォリオはこんな方にオススメ!

-

- 継続的に作品を更新し、常に最新情報を残したい

- 動画やアニメーションなど、動的な表現を活用したい

- SNSや検索面で広く発信し、オンライン認知を高めたい

【極意7】継続的なアップデートとブラッシュアップ

ポートフォリオは一度作って終わりにするものではなく、あなたの成長を映す「活きた記録」です。

新しい作品を加えるだけでなく、時間が経った過去作を今の視点で見直し、気づいた改善点はこまめに反映していきましょう。

こうした積み重ねによって、見る人には「常に学び続けているクリエイター」であることが自然と伝わります。

デザインやWebの潮流は絶えず変わるため、配色やレイアウトの微調整、最新の表現や技術の導入といった小さな手入れが、作品群に厚みを加えてくれます。

さらに、SNSでの共有やイベントでの露出、プロフィールやメール署名へのリンク設置など “見てもらう導線” を意識的に作ることも大切です。

導線を用意すれば、ポートフォリオは単なる作品集を越え、これまで出会わなかった企業やクライアント、仲間とのつながりを生む “動く資産” になります。

ただし、古い情報を放置したり、権利が不明確な素材を掲載したりすると、信頼性や印象を大きく損ねてしまいます。更新と公開のバランスを意識し、情報の正確さは定期的に確認しておきましょう。

ちなみに、仕上げたポートフォリオのテキストチェックには、文章校正ツール「文賢」が役立ちます。

文賢上にPDFファイルをドラッグ&ドロップすると、PDF内のテキストを自動で読み取ってくれるので、すぐに文章チェックを始められます。

また、誤字脱字や表記ゆれの自動検出だけでなく、AIアシスト機能を使えば文章の印象や改善ポイントを即座に確認することも。デザイン面だけでなくテキストの完成度まで高められ、よりプロフェッショナルなポートフォリオに仕上げられます。

さて、ここまで7つの極意を通じて、ポートフォリオを作るコツを解説してきました。

一言でまとめれば──目的と強みを言語化し、それを最適な媒体とデザインで継続的に伝えていくこと。

これこそがポートフォリオ作りの核心です。

とはいえ、頭で理解しても実際に形に落とし込む段階では「どうやって作ればいいんだろう」「どういうツールやサービスを使えば綺麗に仕上がるの?」と新たな悩みが生まれるもの。

そこで次に、まずポートフォリオの “中身” を作るためのデザインツールを押さえたうえで、 “見せ方” を最大化するためのポートフォリオ公開サービスをご紹介します。

オススメのデザイン作成ツール7選

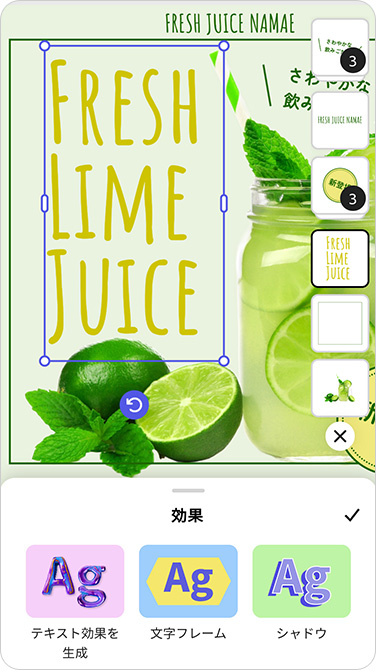

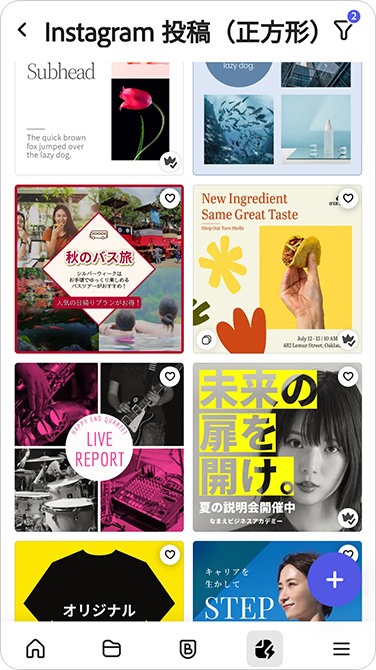

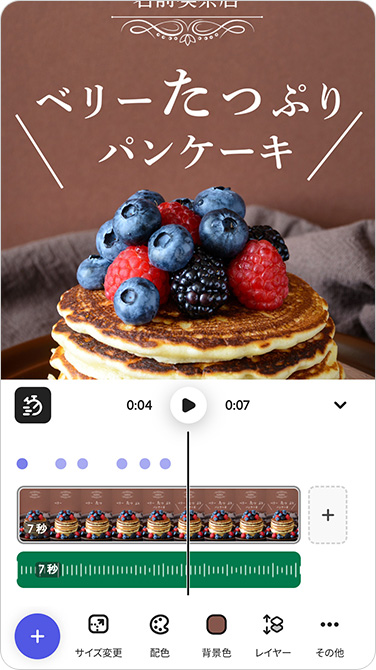

ここからは、ポートフォリオに使うデザイン素材やページを作るツールをチェックしていきましょう。

CanvaやFigmaのように手軽にWebでデザインできるものから、IllustratorやPhotoshopのようにプロレベルの仕上がりを叶えてくれるもの、さらにClip Studio PaintやProcreateなどイラスト制作に強いツールまで幅広くご紹介します。

1.【Adobe Express】直感操作でプロ級デザインが作れる

Adobe Expressは、画像や動画を直感的に編集し、高品質なビジュアルをすばやく仕上げられるオールインワンのデザインツールです。

ポスターやチラシ、SNS投稿用の画像といった作品を短時間でデザイン・調整できるのはもちろん、ポートフォリオの表紙や目次までまとめて整えられます。完成した成果物は、そのままSNS投稿に活用することも可能です。

さらに「クイックアクション」を使えば、背景削除やサイズ変更、QRコード生成などもワンクリックで完了。

ちょっとした作業も手間なく済ませられます。

また、生成AI「Adobe Firefly」も搭載されており、テキストからユニークな画像や文字効果を生成することも。

商用利用が可能なので、アイデア出しから量産までスピーディーに進められるのも魅力です。

そのほか、ブランドキット機能でロゴやカラーを統一しつつ、IllustratorやPhotoshopの素材もスムーズに取り込めるため、チームでの共同編集から細部の仕上げ、SNSへの一括予約投稿に至るまで、制作から配信までのフローを一つのツールで効率的に完結できます。

デザインに不慣れなノンデザイナーの方はもちろん、既存のAdobeワークフローを活かして制作スピードを高めたい方にも心強いツールです。

Adobe Expressはこんなときにオススメ!

-

画像や動画のクリエイティブを短時間で制作したい

-

IllustratorやPhotoshopのデータをSNS用に仕上げ直したい

- 一貫したレギュレーションで、様々な作品を手軽に統一したい

「Adobe Express」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- テンプレートや素材が豊富で便利

- 気軽に画像生成AIが使えて作業効率が格段に上がる

- モバイルアプリとデスクトップ版が同期できて便利

- IllustratorやPhotoshopとの連携が役立つ

- ネガティブ寄りの意見

-

- 機能や表現の幅が限られる

- 無料プランでは利用できる機能や素材に制限がある

- IllustratorやPhotoshopのような精細な作業に不向き

- テンプレート頼みだとオリジナリティが薄まることも

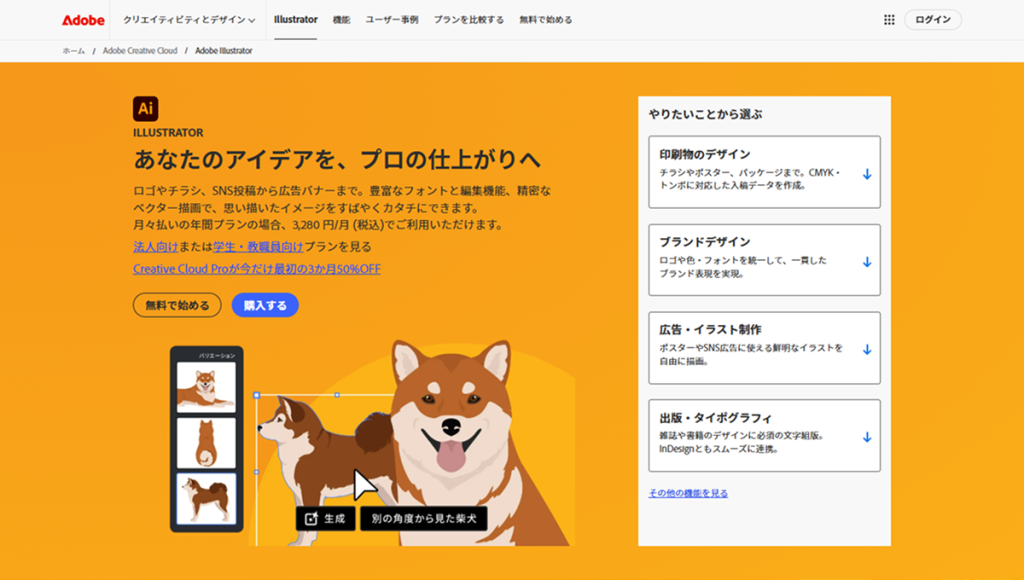

2.【Adobe Illustrator】サイズを問わず美しい見た目を保てる

Adobe Illustratorは、ロゴやアイコン、ポスターなど、輪郭や文字をシャープに見せたい作品を得意とするグラフィックデザインツールです。

数式で線を記録する「ベクター形式」で保存されるため、拡大・縮小しても画質がまったく劣化しません。数百ピクセルのサムネイルから大判の展示パネルまで、サイズを変えても同じ見た目を保ちたい場面で特に力を発揮します。

そのほか、複数のアートボードを並べてサイズ違いのデータを一括で書き出したり、CMYKとRGBをワンクリックで切り替えたりできるのも便利なポイントで、印刷物とWebの両方に同じデザインを反映したいときにも頼れるソフトです。

Illustratorはこんなときにオススメ!

- 拡大縮小しても鮮明なデザインを作りたい

- Webと印刷用のデザインを一貫して作成したい

- タイポグラフィや文字主体のデザインを洗練させたい

「Adobe Illustrator」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- PhotoshopやExpressとの連携がスムーズ

- ロゴやタイポグラフィなど文字デザインが映える

- 拡大縮小しても輪郭が劣化しないので印刷にも安心

- ネガティブ寄りの意見

-

- 多機能ゆえ習得に時間がかかる

- サブスクのみでコストが高く感じられる

- PCスペックによっては動作が重くなる場合も

3.【Adobe Photoshop】説得力あるビジュアルに仕上げるなら

Adobe Photoshopは、写真の色味調整や不要物の除去、複数画像の合成といった編集に強みを持つ、世界的な画像編集ソフトです。

ワンクリックで画像に補正をかけたり、レイヤーを使ってロゴやタイポグラフィを重ねたりすることで、ポートフォリオ用のイメージを自在に作り込めます。

また、PhotoshopにもAdobe Fireflyによる生成AI機能が搭載されています。

「生成塗りつぶし」で背景を自然に広げたり小物を追加したり、「調和」機能で合成画像の色味を自動で馴染ませたり、「生成アップスケール」で低解像度画像を高精細に拡大したりと、従来は時間を要した作業を数クリックで完結させられます。

さらに、WebバナーやUIモックの書き出しプリセットも充実。LightroomやIllustratorとの連携もスムーズで、RAW現像から写真仕上げ、グラフィックの合成までを一貫して行えます。

Photoshopはこんなときにオススメ!

- 写真とグラフィックを組み合わせてリアルに見せたい

-

商品の写真やイラストを完成形のビジュアルにしたい

-

撮影環境が限られても合成や補正でクオリティを高めたい

「Adobe Photoshop」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 写真とデザインを自然になじませられる

- 生成AIで作業が格段にスピードアップした

- RAW現像やWeb用書き出しまで対応できる

- ネガティブ寄りの意見

-

- サブスク制で月額コストが高め

- PCスペックによっては動作が重くなる場合も

- レイヤーやマスクの概念に慣れるまで時間がかかる

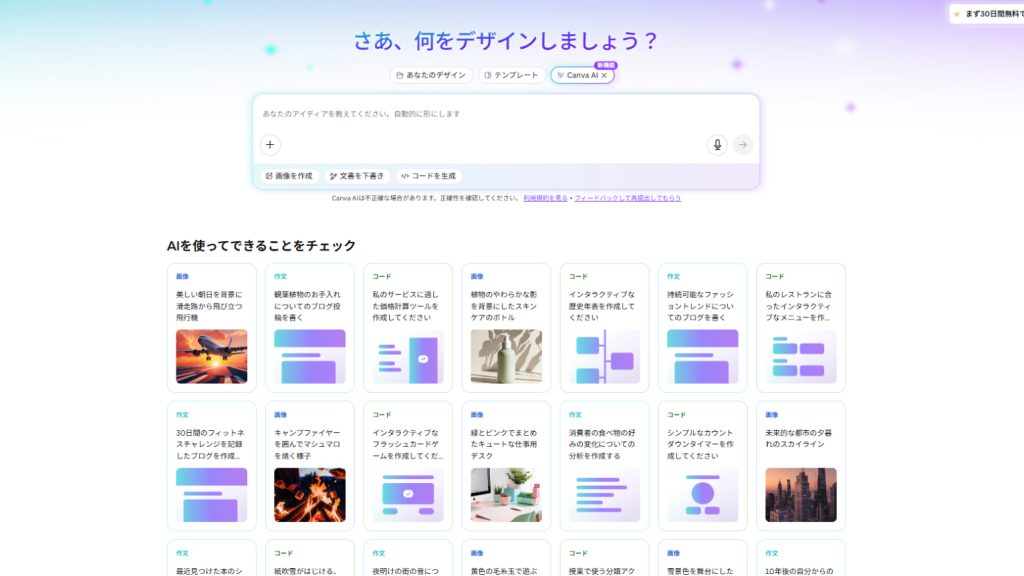

4.【Canva】テンプレ活用でサクッとおしゃれなデザインを

Canvaは、ブラウザやアプリから誰でもカンタンに使えるデザインツールです。

ドラッグ&ドロップ操作でテンプレートや素材を配置するだけで、デザイン未経験でも短時間で見栄えのするビジュアルを作成できます。

無料版でも25万点以上のテンプレートと100万点以上の素材が利用可能。

さらに有料プランにアップグレードすれば、背景リムーバーやマジックリサイズ、ブランドキットなどの便利機能に加え、1億点以上のプレミアム素材を無制限に活用できます。

また近年はAI機能群「Magic Studio」が統合され、テキストから画像や動画を生成する「Magic Media」、文章を自動作成する「Magic Write」、データを瞬時にグラフ化する「Magic Charts」などが利用可能に。

これにより、素材探しや文章の下書きといった作業をAIが肩代わりし、ユーザーは発想やディレクションに集中できるようになりました。

SNS投稿からプレゼン資料、チラシや名刺の印刷まで、幅広い用途を1つのプラットフォームで完結できます。

Canvaはこんなときにオススメ!

-

テンプレを使って “映えるページ” をサクッと作りたい

- SNS画像や資料を同じデザインルールで一括量産したい

- 完成ページをWebサイト化/PDF書き出して、すぐ共有したい

「Canva」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- テンプレートや素材が充実している

- 直感的に操作でき、学習コストが低い

- AIでの画像・動画生成など新機能を続々追加中

- ネガティブ寄りの意見

-

- フォルダ機能が使いにくい

- 無料素材が限られ、有料素材が多い

- 高度な調整ができず、細部にこだわると物足りない

5.【Clip Studio Paint】マンガ・イラスト制作に最適

Clip Studio Paint(通称クリスタ)は、イラスト・マンガ・アニメーション制作に特化したオールインワンのソフトです。ペン入れや着彩、トーン貼り、コマ割りまでを一つのツールで完結でき、線の入り抜きや手ブレ補正の細やかさはプロからも高く評価されています。

公式ストア「CLIP STUDIO ASSETS」には8万点超のブラシ・トーン・3D素材が揃い、カンタンに追加可能。

3Dデッサン人形やパース定規といった補助機能を活用すれば、背景が苦手でも奥行きのある一枚絵を効率的に描けます。

さらにタイムラプス機能で作業工程を動画化したり、最大24コマのライトアニメを作成してメイキングGIFや短尺アニメとして公開することも可能です。

料金体系は買い切り版とサブスク版の両方に対応。長期的に使いたい人には一括購入、常に最新機能を使いたい人には月額利用と、利用スタイルに合わせて選べる柔軟さも魅力です。

Clip Studio Paintはこんなときにオススメ!

- 背景付きイラストを効率よく描きたい

- 線画や塗りを細部まで作り込み、高解像度で仕上げたい

- ペン入れ動画やラフ~仕上げ過程をGIFなどで発信したい

「Clip Studio Paint」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 手ブレ補正と入り抜きで線が自然に描ける

- タイムラプスやアニメ機能で発信力が高まる

- 8万点超の素材が追加でき、表現の幅が広がる

- ネガティブ寄りの意見

-

- iPad版は月額サブスクのみで割高に感じる

- 印刷物の色を正確に再現しにくい場合がある

- 多機能ゆえにUIが複雑で、慣れるまで時間がかかる

6.【Figma / Figma make】UI設計と動作デモを一体で作れる

Figmaは、WebサイトやアプリのUIデザインを中心に、チームでの共同作業に特化したクラウドベースのデザインツールです。

リアルタイムでの共同編集やコメント機能により、完成形だけでなく設計意図やユーザーフローをインタラクティブに共有でき、最新版も常にリンクで提示できます。

さらに、Auto Layoutでレスポンシブ対応の画面を直感的に設計したり、コンポーネントやデザインシステムで共通UIを管理したりできるのも強みのひとつ。

エンジニア向けのDev Modeでは、CSSやReactコードを自動で抽出でき、デザインから実装への橋渡しがスムーズです。

また、プロンプト入力でデザインやコードを生成できる「Figma make」を使えば、チャット感覚でポートフォリオサイトを立ち上げることも。設計からデモまでを一貫して行える点で、従来のデザインツールにはない新しい可能性を拓いています。

Figma / Figma makeはこんなときにオススメ!

-

操作感まで伝わるUIデザインを試作したい

-

共同編集の結果を、共有リンクに最新状態で反映したい

- 遷移図やコンポーネントを公開し、設計プロセスまで示したい

「Figma / Figma make」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- リンク共有で常に最新版を提示できる

- 制作過程をそのまま見せられるので説得力が高い

- フロー機能で目次を作り、高解像度PDFにも書き出せる

- ネガティブ寄りの意見

-

- 機能が多く初心者には学習コストが高い

- 静的Webサイトとしては直接公開できない

- 写真編集など本格的なグラフィック作業には不向き

7.【Procreate】描いてから公開までiPad 1台で完結

Procreateは、iPad専用のドローイングアプリです。

Apple Pencilの筆圧や傾きを精密に拾い、まるで紙に描くような滑らかな描き心地を実現。

標準で200種類以上のブラシを搭載し、カスタマイズや自作も可能なので、表現の幅をとことん追求できます。

完成データはPSDやPNGで書き出せるほか、制作過程は自動で記録され、ワンタップでタイムラプス動画に変換可能。完成イラストとメイキングをセットでポートフォリオに載せたいクリエイターにぴったりです。

また、買い切りで追加課金が不要なのも大きな特徴で、サブスクリプションを避けたいユーザーにとって安心して長く使えるアプリです。

出先やカフェでも、iPad 1台あれば制作から公開まで完結できるのも魅力です。

Procreateはこんなときにオススメ!

- 制作過程をタイムラプスの動画で公開したい

-

SNSやWeb向けのイラストを中心に制作したい

-

出先や移動中でも、iPad 1台で制作環境を完結させたい

「Procreate」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 買い切りで追加課金が不要

- 筆圧や傾きに反応する紙に近い描き心地が快適

- タイムラプス録画でメイキングをすぐ公開できて便利

- ネガティブ寄りの意見

-

- キャンバスやレイヤー数がiPadのメモリ依存

- iPadとApple Pencilが必須で初期投資が必要

- 文字組みやベクター機能、漫画制作向けの機能は弱い

さて、いくつかのツールをご紹介しましたが、ピンとくるものはありましたか?

もし「迷ってしまって決めきれない」というときは、以下の診断チャートをご活用ください。

いくつかの質問に答えるだけで、あなたに最適なツールが見つかります。

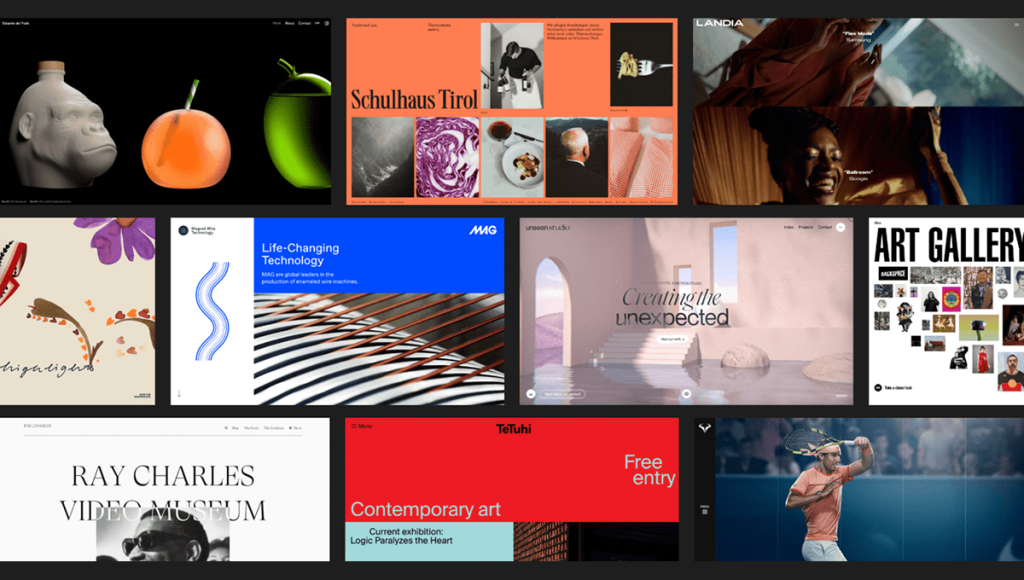

オススメのポートフォリオ公開サービス14選

ポートフォリオの中身を整えたら、次は「どこで、どう見せるか」が大切です。

そこで、ここからはポートフォリオを公開できる14のサービスをご紹介します。

SNS感覚で気軽に使えるものから、独自ドメインで運営する本格的なWebサイト型、転職や案件受注に特化したものまで、多彩な選択肢があります。

自分の目的やスタイルに合うサービスを選べば、作品をより多くの人に届けられ、キャリアの可能性も大きく広がるはずです。それでは順番に見ていきましょう。

- 【Adobe Portfolio】ノーコードで本格サイト構築

- 【Ameba Ownd】ブログ連携で情報発信

- 【Behance】世界規模で作品を共有できる

- 【foriio】多様な形式で作品を掲載

- 【Instagram】日々の投稿がそのまま作品集に

- 【Jimdo】ドラッグ&ドロップでサクサク作れる

- 【MATCHBOX】転職用ポートフォリオの作成なら

- 【Notion】作品と情報を一元管理

- 【PORTFOLIOBOX】ビジュアル重視で魅せる

- 【Squarespace】手軽にハイクオリティなサイトが叶う

- 【Studio】動きのある自由なサイトデザイン

- 【Wantedly】経歴・実績をスカウトに活用

- 【WordPress】自由度高く本格構築

- 【Wix】多彩な表現でサイト作成

1.【Adobe Portfolio】ノーコードで本格サイト構築

Adobe Portfolioは、Creative Cloud加入者であれば追加料金なしで使えるWebサイト作成サービスで、デザイナーや写真家、イラストレーターの作品を美しく見せることに特化しています。

コードを一切書かずにブラウザ上のドラッグ&ドロップ操作だけでページを組み立てられるため、Web制作の知識がなくても洗練されたポートフォリオサイトを短時間で公開できます。豊富に用意されたテンプレートはどれもカスタマイズ性が高く、レイアウトや配色を調整するだけで自分らしいデザインに仕上がります。

また、PCからタブレット、スマートフォンまで、幅広いデバイスに対応しており、活用のしやすさが魅力です。

Creative Cloudの各アプリとの連携もスムーズで、IllustratorやPhotoshopで仕上げたビジュアルを手軽にアップロードできるうえ、後述する「Behance」との同期機能を使えば、作品公開と同時にBehanceへの自動投稿も可能です。

そのほか、独自ドメインを設定できるなど本格的なサイト作りに役立つ機能に加え、奥行きのあるダイナミックな演出も備わっており、作品の魅力を最大限に引き出す高品質なポートフォリオを構築したいクリエイターにとって心強い選択肢となるでしょう。

Adobe Portfolioはこんな方にオススメ!

- Behanceにも自動投稿して露出を広げたい

-

写真やイラストを高解像度のギャラリービューで見せたい

- Creative Cloud加入者で追加費用やコーディングを避けたい

「Adobe Portfolio」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- Adobe製品との連携や同期で更新が楽

- テンプレを選ぶだけでレスポンシブ対応サイトが完成

- CC加入者なら追加料金ゼロで使えるのでコスパが高い

- ネガティブ寄りの意見

-

- ブログやECなどの拡張性はほとんどない

- CC未加入者は単体利用できず、導入コストが高くつく

- テンプレート数が限られ、レイアウト自由度はやや低い

2.【Ameba Ownd】ブログ連携で情報発信

Ameba Owndは、サイバーエージェントが提供する無料のWebサイト作成サービスです。

専門知識がなくても、ブラウザやスマートフォンでおしゃれなポートフォリオを公開できます。

ドラッグ&ドロップ中心のシンプルな操作でページを組み立てられ、ブログ機能も標準装備されているため、作品そのものに加えて制作の背景や日々の活動を文章で発信したいクリエイターさんにもぴったりです。

さらにレスポンシブ対応が自動で適用されるので、PCはもちろんタブレットやスマートフォンでもレイアウト崩れを心配する必要がありません。

そのほか、日本語サポートが充実し、独自ドメインや簡易ECにも対応するなど、国内で活動するデザイナーやイラストレーターさんにとって使いやすいサービスです。

Ameba Owndはこんな方にオススメ!

- ノーコードでセンスの良いサイトを作成したい

- 作品紹介とあわせて 制作日記やノウハウ記事も発信したい

-

ブログ感覚で更新できる日本語の無料サービスを探している

「Ameba Ownd」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- ブログ機能が標準搭載で記事の発信もできる

- スマホアプリからレイアウト編集まで完結できる

- テンプレベースで手軽に公開でき、操作がわかりやすい

- ネガティブ寄りの意見

-

- サイトの表示速度が遅いという声も

- 無料プランは広告入りで独自ドメイン不可

- カスタマイズ幅が狭く、細部はそう作り込めない

3.【Behance】世界規模で作品を共有できる

Behanceは、Adobeが運営する世界最大級のクリエイティブコミュニティです。

デザイナー、写真家、イラストレーターなど多彩なクリエイターが作品を公開し、コメントや「いいね」を通じてインスピレーションを共有できる交流の場になっています。

画像や動画をアップロードするだけでプロジェクト単位のポートフォリオが完成し、国境を越えたフィードバックが得られる点も魅力です。

さらに、IllustratorやPhotoshopなどのCreative Cloudアプリからカンタンに投稿できるため、制作フローを中断せずにアウトプットを広く発信できます。

求人情報やスカウト機能も充実しており、企業やクライアントが直接才能を探しに来ることも少なくありません。

グローバルな仕事のチャンスを広げたいクリエイターにとって、欠かせないプラットフォームといえるでしょう。

Behanceはこんな方にオススメ!

-

IllustratorやPhotoshopからサクッと投稿したい

- トップクリエイターの事例を参考にし、トレンドを追いたい

- 世界規模のコミュニティに作品を公開し、スカウトを狙いたい

「Behance」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 世界中のクリエイターとつながれる

- Adobe製品から直接アップできるので更新がラク

- 採用担当・クライアントからDMやスカウトが届く

- ネガティブ寄りの意見

-

- 他掲載作品のレベルが高すぎる

- 詳細なアクセス解析は外部ツールが必要

- 3Dやプログラム作品は見せ方に工夫が必要

4.【foriio】多様な形式で作品を掲載

foriioは「1分でポートフォリオが作れる」という手軽さを追求した、クリエイター向けのポートフォリオ作成サービスです。

各種画像ファイルやPDF、IllustratorやPhotoshopのデータなど、様々なファイル形式をアップロードするだけで、カンタンに実績を掲載できます。共同制作したクリエイター名をクレジット表記する機能や、作品の紹介文を書き込むスペースも用意されており、ポートフォリオとして必要な要素が揃っています。

多数の作品を素早くまとめて公開したい方や、複雑な設定なしでオンラインポートフォリオを構築したいクリエイターにオススメです。

foriioはこんな方にオススメ!

- PSD・AI・音源など多様なファイル形式を掲載したい

- 公開作品から求人ボードにつなげ、案件を獲得したい

- 共同制作作品にクレジットを記載し、役割を明確に示したい

「foriio」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 共同制作者をクレジットし実績を示せる

- 公開作品がそのまま案件応募につながる

- 画像・動画・PDFなど形式を問わず一括アップできる

- ネガティブ寄りの意見

-

- テンプレが少なくデザイン調整は難しい

- 無料プランは作品の掲載数に制限がある

- 英語対応が限定的で海外案件に届きにくい

5.【Instagram】日々の投稿がそのまま作品集に

Instagramは、作品を “見せる” だけでなく、 “並べる・届ける・育てる” のにも最適な場です。

プロフィールのグリッドはそのまま作品一覧になり、統一感のある投稿を続ければポートフォリオとしての完成度が高まります。

ストーリーズのハイライトやリールも活用すれば、制作過程や作品の使われ方を短くまとめて発信することも。

完成品だけでなくプロセスや活用シーンまで含めて、自分の世界観を伝えられます。

また、ハッシュタグや発見タブを通じてフォロワー以外の目にも触れるため、企業担当者や新しいファンに出会える機会が広がります。リンク機能を使えば、外部のポートフォリオサイトや販売ページへの導線も手軽に設置可能です。

投稿の保存機能でお気に入りに入れられると後日の問い合わせにつながることも多く、継続的に作品を更新したいクリエイターにとって頼もしい発信拠点となるでしょう。

Instagramはこんな方にオススメ!

-

日々の投稿やリールで制作の熱量を伝えたい

-

利用者の多い場で作品を多くの人に届けたい

-

ハイライトやリンクで他サイトへ誘導したい

「Instagram」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- スマホさえあれば無料ですぐ始められる

- 発見タブやハッシュタグ経由でフォロワー外にも届く

- 制作過程や作品の活用シーンを短い動画でも見せられる

- ネガティブ寄りの意見

-

- 画像が自動圧縮されてしまう

- レイアウトの自由度が低く、投稿順も固定される

- アルゴリズムの変動で表示回数が不安定になることも

6.【Jimdo】ドラッグ&ドロップでサクサク作れる

Jimdo(ジンドゥー)は、ドイツ生まれのWebサイト作成サービスで、専門知識がなくても直感的なドラッグ&ドロップ操作で本格的なWebサイトやネットショップが作れることが特長です。

豊富なテンプレートが用意されており、自信の作品やサービスを紹介するポートフォリオサイトを手軽に構築できます。無料プランも用意されているため、まずは試してみたい方や、コストを抑えたい方にもオススメです。

ブログ機能や基本的なサイト設定も充実しており、ポートフォリオとしてだけでなく、情報発信の拠点としても活用できる汎用性の高さも嬉しいポイントです。初心者でも安心して、自分らしい表現ができるサイトを作りたい方に適しています。

Jimdoはこんな方にオススメ!

-

ポートフォリオと共にブログやECを併設したい

-

操作につまずいたときに日本語ですぐ相談したい

- HTMLやCSS を書かずにサイトをすぐ公開したい

「Jimdo」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 誰でも直感的に操作できカンタンに使える

- 独自ドメインやアクセス解析も利用できる

- 低コストで本格的なポートフォリオを作れる

- ネガティブ寄りの意見

-

- 高度なサイト設定には限界がある

- デザインの自由度が低く、個性を出しにくい

- 無料プランだと180日放置で削除されてしまう

7.【MATCHBOX】転職用ポートフォリオの作成なら

MATCHBOXは、株式会社マイナビワークスが運営するクリエイター向けのポートフォリオ作成サービスです。

画像や動画をカンタンにアップロードでき、それぞれの作品に制作意図、担当範囲、使用ツールなどを詳しく記載できます。

人材紹介サービス「マイナビクリエイター」と連携している点が大きな特徴で、サービスに登録することで無料で利用できるケースもあります。採用担当者が見やすい構成や項目が考慮されており、特に転職活動での利用を強く意識して作られています。

効率的にポートフォリオを作成し、仕事を獲得したい方にオススメです。

MATCHBOXはこんな方にオススメ!

- 作品をカテゴリ別に整理して見やすくしたい

- マイナビクリエイターの求人紹介やスカウトへつなげたい

-

採用担当者が見たい構成で転職用ポートフォリオを形にしたい

「MATCHBOX」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- アドバイザーが添削アドバイスをくれる

- 入力欄が最初から整備されていて迷いにくい

- 作成した作品を求人やスカウトに直接つなげられる

- ネガティブ寄りの意見

-

- 転職予定がない場合はメリットが薄い

- デザインやレイアウトの自由度がやや低め

- 細かなデザイン調整はテンプレ依存になりやすい

8.【Notion】作品と情報を一元管理

Notionは、ドキュメント作成・プロジェクト管理・データベース構築など、多岐にわたる機能を備えたオールインワンワークスペースツールです。

自由度の高いカスタマイズ性と、シンプルなインターフェースが特徴で、この特性を活かしてポートフォリオサイトを構築するクリエイターが増えています。

作品のギャラリーだけでなく、自己紹介ページ、スキルセット、制作プロセス、さらには料金表や問い合わせフォームまで、様々な情報を一つのページに集約できます。

その柔軟性から、作品の完成形だけでなく、思考の過程や多角的なスキルをアピールしたいクリエイターに適しています。

Notionはこんな方にオススメ!

- ページを更新・追加するたびに即反映されるようにしたい

- ポートフォリオサイトのページをデータベースで管理したい

- 制作過程のメモや参考リンクを含め、思考プロセスも見せたい

「Notion」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- ブロック操作だけで自由にレイアウトできる

- データベース機能で作品を手軽に管理できる

- ワンクリックでWeb公開や閲覧権限を設定できる

- ネガティブ寄りの意見

-

- 画像を多用すると読み込みが遅くなる

- 詳細なサイト設定を行うには別途ツールが必要

- シンプルゆえにビジュアルを凝りたい人には物足りない

9.【PORTFOLIOBOX】ビジュアル重視で魅せる

PORTFOLIOBOXは、世界150カ国、100万人以上に利用されている、クリエイター向けのポートフォリオ作成サービスです。

特に、アート・写真・デザインといったビジュアルコンテンツを美しく見せることに長けています。多種多様なプロフェッショナルなテンプレートが用意されており、高品位なデザインのサイトをカンタンに構築できます。

EC機能やブログ機能も搭載しているため、作品の販売や情報発信もポートフォリオサイト内で完結できる利便性があります。

PCやモバイルデバイスでの表示にも最適化されており、様々な環境で作品を魅力的に提示できます。視覚的なインパクトを重視し、多機能なポートフォリオサイトを求めるクリエイターにオススメです。

PORTFOLIOBOXはこんな方にオススメ!

- デジタルデータを販売してマネタイズしたい

-

ノーコードで細部までポートフォリオを調整したい

- フルスクリーンのギャラリービューでインパクトを出したい

「PORTFOLIOBOX」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 写真・動画を高解像度で表示できる

- EC機能で、作った作品をそのまま販売できる

- 直感的な操作でパーツを差し替えて調整できる

- ネガティブ寄りの意見

-

- SEOを考慮した設定やブログ機能が簡易的

- 無料プランはページ数・画像数の上限が厳しい

- 管理画面が英語中心で、日本語サポートがやや少ない

10.【Squarespace】手軽にハイクオリティなサイトが叶う

Squarespaceは、モダンなテンプレート・ドラッグ&ドロップ編集・EC/ブログ/予約システムまで一体化したオールインワン型サイトビルダーです。

タイポグラフィと余白設計に優れたテンプレートが多く、写真や動画を大きく見せながら “雑誌のように美しい” ポートフォリオをカンタンに構築できます。

独自ドメイン・アクセス解析も標準装備されているほか、作品販売(プリント・デジタルファイル)やオンライン予約、ニュースレター配信などを追加アプリなしで運用できるため、見せるだけでなく「仕事につなげる」「収益化する」導線までワンストップで整えられるのが強みです。

Squarespaceはこんな方にオススメ!

-

ギャラリー、ブログ、ECをドメイン内に集約したい

-

アクセス解析やメール配信などマーケ機能も標準で使いたい

- テンプレを使って質を高めつつ、制作時間は最小限に抑えたい

「Squarespace」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 解析ダッシュボードやサイト設定が充実している

- EC・ブログ・予約システムが標準装備されている

- テンプレの完成度が高く、高品質なサイトに仕上がる

- ネガティブ寄りの意見

-

- 日本語のヘルプが少なく、英語中心

- 月額料金がやや高めで長期コストが気になる

- 高解像度画像を多用するとページが重くなる場合がある

11.【Studio】動きのある自由なサイトデザイン

Studioは、日本発のノーコードWebサイトビルダーです。

コードを書かなくても、デザインツールを触る感覚で直感的にサイトを構築でき、ピクセル単位でのレイアウト調整やアニメーション設定まで自由自在。ポートフォリオに適したテンプレートやCMS機能も備えており、ケーススタディやプロジェクト単位での整理・更新もスムーズに進められます。

日本語サポートや国内トレンドへの対応力も強みで、公開後の運用も手間がかかりません。

Studioはこんな方にオススメ!

- 動きのあるモダンなUIを手軽に実装したい

- ノーコードでありつつ、デザインや見せ方を細かく調整したい

- サイト制作に必要なプロセスを単一のサービスで完結させたい

「Studio」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- ノーコードでもデザインの自由度が高い

- CMS機能でブログや作品リストの更新が楽

- 日本語UIとドキュメントが充実し、学習コストが低め

- ネガティブ寄りの意見

-

- アニメーションを多用すると表示速度が落ちやすい

- 独自JavaScriptなど、複雑な機能拡張には限度がある

- 無料プランは公開ページ数やフォーム機能に制限がある

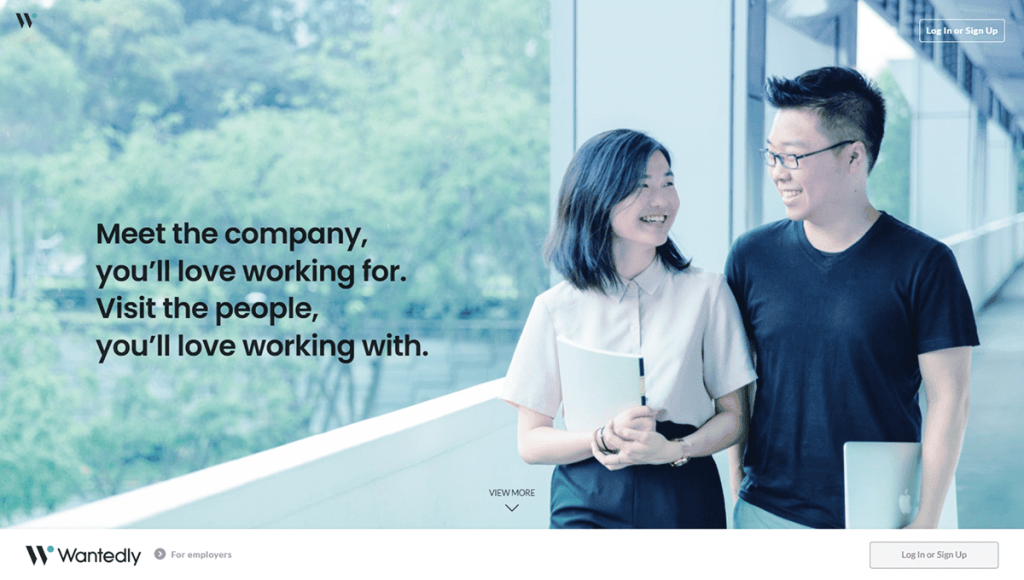

12.【Wantedly】経歴・実績をスカウトに活用

Wantedlyは、ビジネスSNSの側面を持つ採用プラットフォームですが、個人のポートフォリオとしても効果的に活用できます。

自身のスキルや経歴、プロジェクト経験などを詳細に記載できる「プロフィール」機能が充実しており、そこに実績や作品を添付することで、企業側が募集職種とのマッチ度を多角的に評価できます。

ビジネススキルとクリエイティブスキルを合わせてアピールしたい方や、企業とのカジュアルな接点からキャリアを広げたい方にオススメです。

Wantedlyはこんな方にオススメ!

- 企業からのスカウトや面談のオファーを受けたい

- ビジネス職とクリエイティブ職の両面をアピールしたい

- 経験や成果を、写真や文章とともにストーリー形式で見せたい

「Wantedly」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 写真や文章で想いや人物像も伝えやすい

- プロフィールを充実させると企業からのスカウトが届く

- 経歴だけでなくプロジェクト単位での成果を整理できる

- ネガティブ寄りの意見

-

- クリエイター向けの機能は少な目

- ポートフォリオ的な機能はやや限定的

- 公募情報やスカウトの質にばらつきがある

13.【WordPress】自由度高く本格構築

WordPressは、世界中で最も広く利用されているCMSで、企業サイトから個人ブログ、ポートフォリオサイトまで、あらゆる種類のWebサイトを構築できます。

豊富なテーマ(デザインテンプレート)とプラグイン(拡張機能)により、高いカスタマイズ性と表現力を誇ります。サーバーとドメインを用意すれば、完全に自分だけのオリジナルのポートフォリオサイトを自由に設計・運用できます。

Web制作の基礎知識は必要な分、理想とする表現を追求でき、情報発信の拠点としても強力です。

WordPressはこんな方にオススメ!

- 詳細なサイト設定を0から自分で実装・調整したい

- 完全オリジナルのポートフォリオサイトを作りたい

- 作品紹介ページに加えて、ブログで活動情報も発信したい

「WordPress」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 自分でサーバーやドメインを選べる

- 無料~有料テーマまでデザインの選択肢が非常に多い

- プラグインを追加すれば、機能をほぼ無限に拡張できる

- ネガティブ寄りの意見

-

- 各種設定や管理、初期設定に保守の知識が必要

- カスタマイズ性が高い分、完成に時間と労力がかかる

- プラグインの更新や相性トラブルに気を配る必要がある

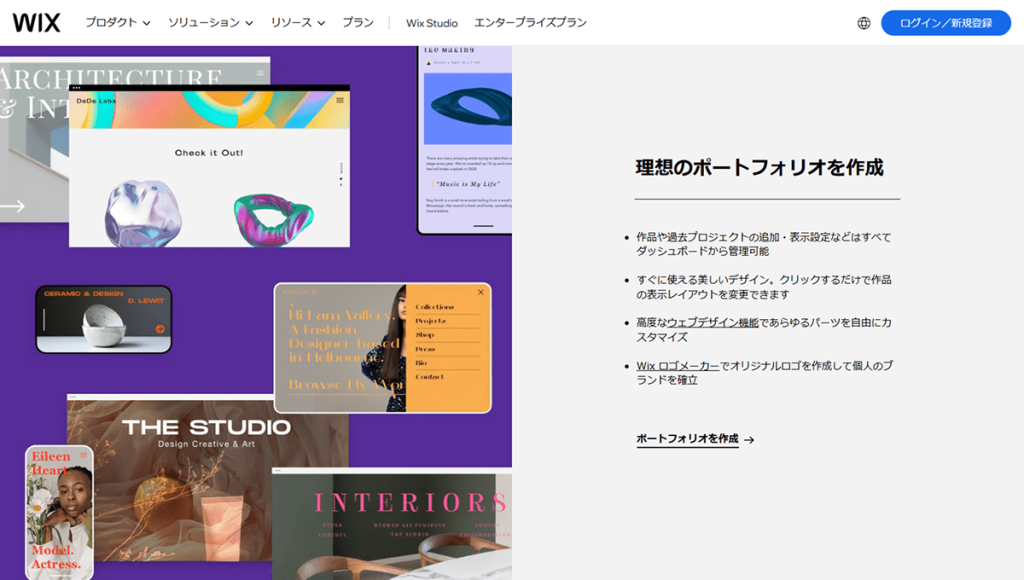

14.【Wix】多彩な表現でサイト作成

Wixは、直感的なドラッグ&ドロップ操作でWebサイトを作成できる、世界的に人気の高いノーコードWebサイトビルダーです。

豊富なテンプレートと高度なカスタマイズオプションにより、デザインの自由度が高く、自分だけの個性的なポートフォリオサイトを構築できます。アニメーションやエフェクト、背景動画など、視覚的に魅力的な表現も手軽に導入可能です。

マーケティング関連機能も充実しているため、ポートフォリオとしてだけでなく、ビジネス展開を見据えたサイトを作りたいクリエイターにも適しています。

Wixはこんな方にオススメ!

-

ギャラリー、ブログ、ECをひとつのサイトで運用したい

- テンプレをベースにしつつ、直感的にレイアウトを組みたい

- アニメーションなど視覚的にリッチな演出で作品を見せたい

「Wix」に関するクチコミ

- ポジティブな意見

-

- 動きのある表現をカンタンに実装できる

- 独自ドメインや高度な機能は必要に応じて追加可能

- デザインテンプレが豊富で、編集画面の操作が直感的

- ネガティブ寄りの意見

-

- 他サービスへのサイト移行が難しい

- 無料プランは広告が表示され、ドメインも固定

- 高度なデザインを入れすぎると表示速度が低下しやすい

以上が、オススメのポートフォリオ公開サービスでした。

ここまで様々なサービスをご紹介しましたが、使ってみたいものは見つかりましたか?

もし「数が多くて選べない」というときは、以下の診断チャートをご活用ください。

いくつかの質問に答えるだけで、あなたに最適なサービスが見つかります。

さて、ツールやサービスの特徴を知ったら、次に気になるのは「実際にどのようなポートフォリオを作っているのか」という点ではないでしょうか?

そこで、続いては第一線で活躍するデザイナーさんの実例をご紹介します。

どのように作品を整理し、どんな工夫を盛り込んでいるのか。実際のポートフォリオをのぞくことでリアルな学びが得られます。

自分のポートフォリオに取り入れられるアイデアやヒントもきっと見つかるはずです。

それでは、さっそくチェックしていきましょう。

お手本にしたい!デザイナー・佐野さんのポートフォリオ実例集

今回の実例をご提供いただいたのは、デザインを軸に多彩なプロジェクトを手がける irohazum の佐野五月さん。

グラフィック・パッケージのデザインやDTP、さらにはブランディングから戦略立案に至るまで、幅広く活躍されているデザイナーさんです。

ここからは、そんな佐野さんのポートフォリオ事例をもとに “ポートフォリオ掲載時のこだわり” も含めて解説いただきます。

それでは佐野さん、どうぞよろしくお願いいたします!

こんにちは! irohazumの佐野です。

今回は私のポートフォリオ事例をもとに、制作の背景やこだわりをご紹介できればと思います。

【事例1】地域に根ざす動物病院のリブランディングとデザイン

動物病院のリブランディングのご依頼をいただき、ロゴ・名刺・診察券・ホームページまで、一貫してデザインを担当しました。

犬と猫を専門に診療されており、「飼い主さんと動物にとってシェルターのような存在でありたい」という理念を元に地域の目印となるような、親しみやすく記憶に残るロゴを制作しています。

また、施設のリフォームとタイミングを合わせてビジュアル全体を再設計することで、院内外の印象も大きく刷新されました。

その結果、「犬猫の病院として覚えてもらいやすくなった」といったお声をいただき、認知向上にもつながっています。

📒ポートフォリオ掲載時のこだわり

完成したデザインをただ並べて見せるのではなく、プロセスや成果も含めて伝えることにこだわりました。

例えば、「診察券と名刺の紙を変えることで直感的に用途が区別できる工夫」や「Webサイトのアクセスページに写真付きのルート案内を加える工夫」など、小さなこだわりですが紹介するようにしています。

また、文章構成は「導入 → 共感 → 原因分析 → 困りごと → 改善策 → 成果」の流れで整理してデザインを通じてどのような課題に向き合い、どのような変化を生んだのかが、きちんと読み手に届くよう意識しました。

【事例2】通販ブランドの魅力を引き出すリブランディングとデザイン

輸入子ども服を販売するオンラインショップのリブランディングを担当しました。

課題は「かわいらしさ」だけでなく、海外ブランドを扱う上質さをどう伝えるか。

そして、実店舗を持たない通販ならではの信頼感をどう表現するかという点でした。

そこで、ブランドの象徴となるロゴを再設計し、お子様のワクワク感やご家族の喜びを込めたデザインに仕上げました。

ロゴを起点に、プレゼントBOX・タグ・リーフレット・Thanksレターまで一貫してデザインを展開し、統一感のあるブランドの世界観を築きました。

📒ポートフォリオ掲載時のこだわり

こちらも事例1と同様に、完成したデザインをただ掲載するのではなく、プロセスや成果まで丁寧に伝えることを意識しました。

また、箱の仕様や経緯についても紹介したり通販という特性をふまえ、「購入者が手にした瞬間にどんな体験ができるか」、そしてその体験を高めるためにどんな工夫をしたのかまで伝えることを意識しています。

【事例3】書籍プロジェクトでの作例デザイン&解説文制作

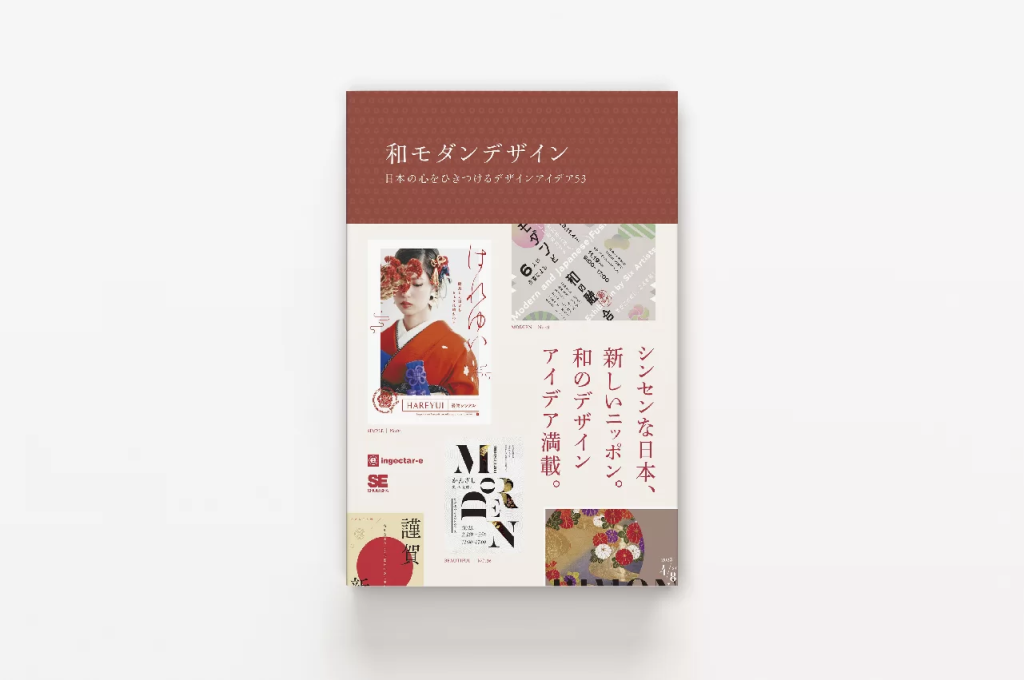

ingectar-e著 翔泳社刊『和モダンデザイン 日本の心をひきつけるデザインアイデア53』に、作例デザイン・解説文・テキスト制作の一部で参加しました。

この書籍のテーマは「新しい和のデザイン」。

そこで従来の金や赤、定番和柄に依存せず、余白やシンプルな配色を活かし、現代の暮らしにも馴染む表現を意識しています。

作例に加え、NG/OK例や解説を通して「なぜそのデザインに至ったのか」が伝わる構成を担当しました。

📒ポートフォリオ掲載時のこだわり

このプロジェクトでは「どの制作を担当したか」を明確に記載しました。

また、参加させていただいたことへの感謝の気持ちを込めて、本の紹介文や購入先URLの掲載も欠かさず行っています。

ポートフォリオ上では、「和を現代的に再解釈した意図」や「学びやすい構成への工夫」にも触れ、書籍の魅力と、自分自身の関わりが読み手に伝わるよう心がけました。

どれも、佐野さんならではの工夫やこだわりが伝わってくるポートフォリオですね✨

ただ成果が並ぶだけでなく、お客さまと共に歩んできた時間の積み重ねも感じられる──そんな素敵なポートフォリオだと感じました。

最後に、これからポートフォリオづくりに挑戦しようとしている方へ、佐野さんからメッセージをいただけますでしょうか?

ポートフォリオは「いまの自分を見える形にする場所」です。

作品数が少なくても、技術的に納得いかなくても構いません。

大切なのは「いま持っている力をどんなふうに使えるのか」を見せること。

まずはできたものから並べてみることで、自分の成長や得意分野が見えてきますし、見る人にも「これから」を伝えられます。

完璧を目指すより、まず一歩踏み出すことが未来につながると思います。頑張ってください!

「完璧でなくても、まずは形にしてみることが未来につながる」──本当に仰るとおりですね…!

力強いメッセージをありがとうございます🍀

佐野さん、改めてご協力いただきありがとうございました!

ちなみに、ここで紹介しきれなかったデザインもまだまだあります。

気になった方は、佐野さんのSNSやポートフォリオもぜひチェックしてみてくださいね!

【コラム】 「ポートフォリオ」の意味と語源に隠された「価値」のお話

最後に、ちょっとした豆知識として「ポートフォリオ」の語源と成り立ちについてもご紹介します。

実は「ポートフォリオ(Portfolio)」という言葉、元をたどれば「紙幣」や「財布」といった意外な意味に繋がっていることをご存じでしょうか?

この成り立ちを知ると、ポートフォリオが単なる「作品の寄せ集め」ではなく、なぜ「自分を売り込む資産」になり得るのか、その本質をより深く理解できるはずです。

言葉の成り立ちを押さえておくと、ポートフォリオの本質がより深く腑に落ちるんです💡

元々は「書類ケース」のことだった!

ポートフォリオの語源をたどると、イタリア語の「Portafoglio(ポルタフォリオ)」に行き着きます。

元来は「紙や版画を収納する硬いケース」を意味する言葉だったそうです[1]。

そして、この言葉は以下の2語に分解できます。

- Porta (ポルタ)・・・「運ぶ・支える・保つ」

- Foglio (フォリオ)・・・「紙」(元は「葉」を意味する)

両者を組み合わせると、「紙を運ぶもの」[2]となり、そこから転じて書類ケースを指すようになりました。

さらに後には、この「紙(Foglio)」が紙幣を意味するようになり、「紙幣を運ぶもの」、すなわち「財布や札入れ」へと意味が広がっていったとされています。

お財布の意味があると知ると、急に身近なものに感じます👛

ここでさらに「Porta」という言葉を深掘りすると、他にも興味深い広がりがありました。

実は「Porta(運ぶ)」のルーツであるラテン語の「portare」は、「port(港)」「portable(携帯用の)」の語源でもあります。

港は、船が人や物を運び入れる場所だからですね。

そこから「import(輸入)」や「export(輸出)」といった言葉が生まれました。

ちなみに「important(重要)」も、元々は「輸入する価値がある」が原義の言葉です。

一方の「Foglio」は、ラテン語で「葉」に由来し、英語の「foliage(群葉)」や、アルミホイルなど薄い金属のシートを指す「foil」につながっています。

・・・と、少し長くなりましたが、こんな風に語源を深掘りしていくと、「ポートフォリオ」の根っこには「価値ある紙(情報)を、手軽に持ち運べる形にまとめる」という本質があることがわかります。

情報をまとめる──なんだか、私たちの知っている「ポートフォリオ」の作成にも通じますよね✨

やがてこの言葉は、イタリアから海を渡って世界へと広がります。

17世紀ごろ、英語圏に入ると “Portfolio” は「書類ばさみ」や「書類かばん」などの実用品を指す言葉として定着。

その後19世紀に入ると、かばんの中身=「担当書類の束」も指すようになり、やがて政府閣僚の職務範囲を示す政治用語へと意味が抽象化していきました。

そして日本に届いたのは、さらに後年の20世紀後半。

金融分野で「現代ポートフォリオ理論」が広まったことで、この言葉は一気に知られるようになります。

ここでポートフォリオという言葉の認知度が徐々に高まり、やがて教育現場でも学習成果をまとめるツールとして採用されるなど、専門領域から一般社会へとゆるやかに浸透していきました。

ただ、2004年に国立国語研究所が行った調査では、「ポートフォリオ」という言葉の理解度は国民全体の25%未満だったそう[3]。当時はまだ、「ちょっと難しい専門用語」という印象が強かったのかもしれませんね。

こうして見ると、ポートフォリオは「入れ物」から始まり、「中身」へ。

そして中身をどう見せ・どう活かすかという “戦略的なまとめ方” へ意味を広げてきたと言えます。

このように、元々は「紙を束ねるケース」だった言葉が、時代と共に紙・株式・事業・スキルなどバラバラな要素を “ひとつのまとまり” として管理する概念へと進化してきたのです。

そして「点在する要素を戦略的にまとめる」という発想は、いずれの分野でも共通しています。

ポートフォリオを作る際は、ぜひこの「価値ある情報を戦略的にまとめる」という本質を意識してみてくださいね。

おわりに

今回は「ポートフォリオ」をテーマに、基礎知識やオススメのツールなどをご紹介してきました。

ここまでご説明してきたように、ポートフォリオは単なる作品集ではなく、あなたの実力や人柄、仕事への向き合い方を映し出すアルバムのような存在です。

完成品に加えて、制作の方針や背景、こだわりのポイントなどを添えることで、見る人の共感や信頼を得やすくなります。

もちろん、最初から完璧な形を目指す必要はありません。

まずは今回ご紹介した考え方や極意、ツールを活用して、一歩ずつ形にしていくことが大切です。

実際に作ってみることで、自分の強みや次に伸ばしたい分野が見えてきて、それ自体が成長のきっかけにもなるはずです。

そうして磨き続けたポートフォリオは、きっとあなたのチャンスを広げる強い味方になってくれるはずです。

まずは小さく始めて、あなたらしさを詰め込んだポートフォリオへ磨いていきましょう!

ポートフォリオに関するよくある疑問(FAQ)

最後に、ポートフォリオの基礎知識や、ポートフォリオを作成・運用する中で、多くの人が悩むポイントをQ&A形式でまとめました。

見せ方から更新のポイントまで、実際に役立つヒントを集めています。

Q1.デザインポートフォリオの特徴は何ですか?

デザインポートフォリオは、単に完成した作品を並べる「成果物のカタログ」ではなく、作品の背景や課題、制作プロセス、成果などを含めて、自分の実力や考え方を伝えるための資料です。

「何を作ったか」だけでなく、「なぜそのデザインにしたのか」「どのように課題を解決したのか」といった思考のプロセスまで示す点が特徴です。

見る人に「この人はどう考え、どうデザインを組み立てるのか」が伝わる構成になっていることが、作品集との大きな違いです。

Q2.ポートフォリオはどの程度の頻度で更新するのが良いですか?

転職や案件受注を予定していなくても、3〜6か月に一度は見直すのが理想的です。

特に新しい作品や実績が増えた直後、スキルの幅が広がったときは早めの更新を心掛けましょう。

長期間更新しないと古い作風や過去の情報が残り、現時点でのあなたの実力を正しく伝えられなくなる恐れがあります。

Q3.シンプルか個性的か、どちらのデザインスタイルが良いですか?

読み手の立場や目的に合わせるのが基本です。

例えば、企業への応募用や商談用は、情報が整理されたシンプルな構成が好まれます。

一方、作品そのものや独自の世界観を売りにする場合には、個性を出しても良いでしょう。

ただし、装飾過多で伝えたい情報が埋もれてしまうのは、なるべく避けましょう。

Q4.未経験でもポートフォリオは作ったほうがいいですか?

はい。未経験でもポートフォリオを作ることには大きなメリットがあります。

自主制作、学習課題などでも構いません。

重要なのは「制作の意図」や「工夫した点」を明確にすることです。

実務経験がなくても、思考力や課題解決力はアピールできます。

Q5.ポートフォリオは紙とWeb、どちらで作るべきですか?

応募先や用途によって最適な形式は異なります。

企業応募ではPDFやURLでの共有が一般的ですが、容量の懸念やレイアウト崩れを避けるために、PDFは10〜15MBほどに留めておくのが無難でしょう。

Webの場合は、パスワードや期限付きURLを設定しておくとセキュリティ面も安心です。

展示会や面談用には紙の冊子やタブレットでの提示が見やすいでしょう。

Q6.ポートフォリオに動画やアニメーションを入れても大丈夫ですか?

問題ありません。むしろ、強く印象付けるうえで動きのあるコンテンツは効果的です。

ただし、ファイルサイズや読み込み速度には気を付けましょう。

Webの場合はYouTubeやVimeoにアップロードして埋め込み表示、PDFの場合はQRコードやリンクで動画ページに誘導する方法が一般的です。

Q7.紙のポートフォリオはどのサイズで作るのが良いですか?

転職活動でも使うため、ポートフォリオはビジネス書類の一つと考えるのが基本です。

提出や郵送の際に扱いやすいよう、A4またはA3サイズに揃えると安心です。

相手の負担にならないサイズ感を意識しましょう。

Q8.ポートフォリオ作成で避けるべきNG例はありますか?

はい、いくつか気を付けたいポイントがあります。

例えば、作品や実績に説明がなく、制作意図や自分の役割がわかりにくい構成は避けましょう。

また、古い情報や現在のスキルに合わない作品を残したままにするのも望ましくありません。

さらに、レイアウトの乱れや統一感のない配色など、全体の見やすさを損なう要素も控えましょう。

もし思い当たる点があれば、定期的に内容を見直して最新の情報にアップデートすることで、より伝わりやすいポートフォリオに仕上がります。

Q9.ポートフォリオを公開するとき、著作権にはどう気を付ければいいですか?

作品の著作権は、たとえ制作に関わっていても多くの場合「制作当時の企業」にあります。

Web公開時は影響範囲が広いため、できるだけ掲載許可を得ておきましょう。

未発表の案件や社内資料の公開は避け、引用や出典は明示しておくと安心です。

Q10.自己PR文はどのように書けば良いですか?

自己PR文は、作品や経歴だけでは伝わりにくい、あなたの人柄や仕事観を補う大切なパートです。

まずは得意分野やこれまでの経験、スキルなど、現在の自分の立ち位置を簡潔に示しましょう。

そのうえで、自分がどんな価値を提供できるのかを、実績や事例を交えて具体的に伝えます。

最後に、挑戦したいことや成長の方向性など、今後の展望を添えることで読み手に前向きな印象を残せます。

長くなりすぎないよう注意しつつ、「この人と話してみたい!」と思わせるフックを作ることを意識しましょう。

Q11.ポートフォリオに英語版は必要ですか?

海外での仕事やグローバル企業への応募を検討している場合は用意しておくと有利に働きやすくなります。

全ページを翻訳する必要はなく、自己紹介・スキル・主要作品の説明だけでも十分です。

英語版を用意することで、海外クライアントとの商談や採用のチャンスが広がります。

Q12.ポートフォリオとはどのような意味を持ち、分野ごとにどのように使われているのでしょうか?

ポートフォリオとは、「複数の要素を戦略的にまとめて、管理・提示する仕組みや資料」を指します。

元々は「書類ケース・書類ばさみ」という意味を持ちますが、現代では分野によって異なる形で活用されています。

分野ごとの意味や用途は以下のとおりです。

■クリエイティブ業界:デザインポートフォリオ

▍意味

デザイナーやアーティスト、ライターなどのクリエイターが、自身のスキルや実績を示すために作成する作品集です。成果物に加えて、制作意図や課題解決のプロセスも記載し、見る人に自分の実力や個性を伝えます。

▍目的

就職・転職活動、あるいはフリーランスとしての営業活動で、自分の能力を具体的に証明するために用いられます。

■金融業界:金融ポートフォリオ

▍意味

株式・債券・不動産・投資信託など、複数の金融資産をどのような比率で組み合わせているかを示す一覧表のことです。

▍目的

リスクを分散し、目的に合った資産運用を行うために設計されます。全体でどの程度のリスク(価格変動)とリターン(期待収益)を取るかを判断する際に役立ちます。

■事業分野:事業ポートフォリオ

▍意味

企業が展開している複数の事業を一覧化し、それぞれの収益性・成長性・安全性・リスクなどを可視化したものです。

▍目的

経営資源をどの事業に配分するか、どの事業を拡大・撤退させるかといった意思決定の判断材料として活用されます。

経営戦略やリスク管理の基盤として、企業全体の方向性を整理する役割を持ちます。

■教育分野:教育ポートフォリオ

▍意味

学習の過程で作成したレポート、作品、写真、テストの答案などをまとめた資料集です。

▍目的

点数や評価だけでは見えない学習者の成長や思考のプロセスを記録し、総合的に評価するために用いられます。

「なぜ取り組んだか」「どう成長したか」といった内省を促すことで、主体的な学びや表現力の向上につながります。

■人材分野:人材ポートフォリオ

▍意味

企業内の人材をスキル、経験、キャリア志向、将来性などの指標で整理し、可視化したものです。

▍目的

経営・事業戦略の実現に必要な人材体制を整えるために活用されます。戦略的な人材配置や育成計画を立てる際の基礎資料となり、組織のパフォーマンス最適化に役立ちます。