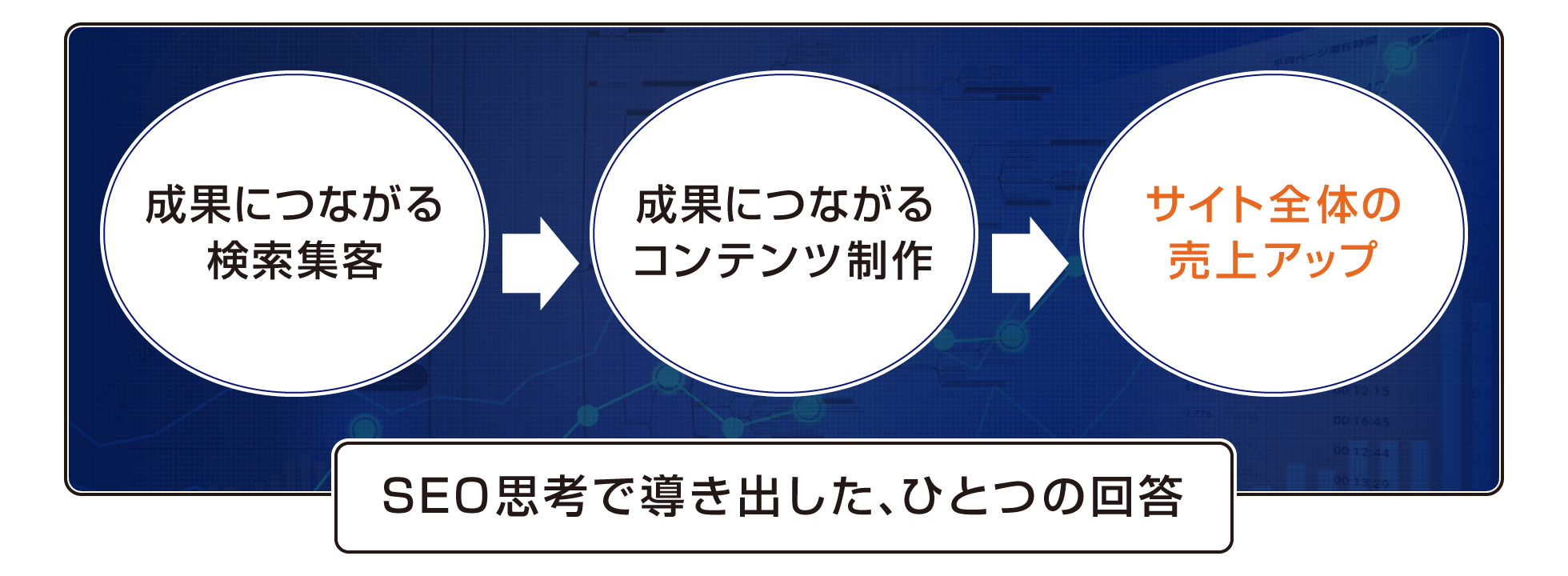

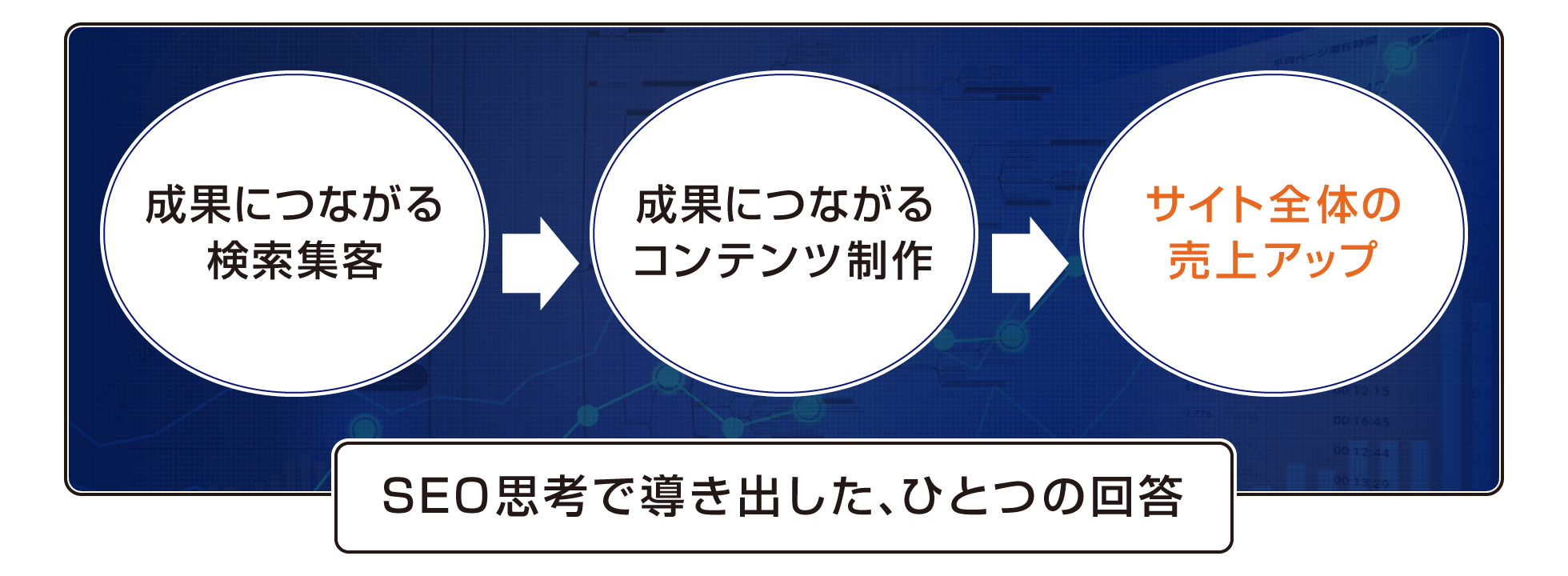

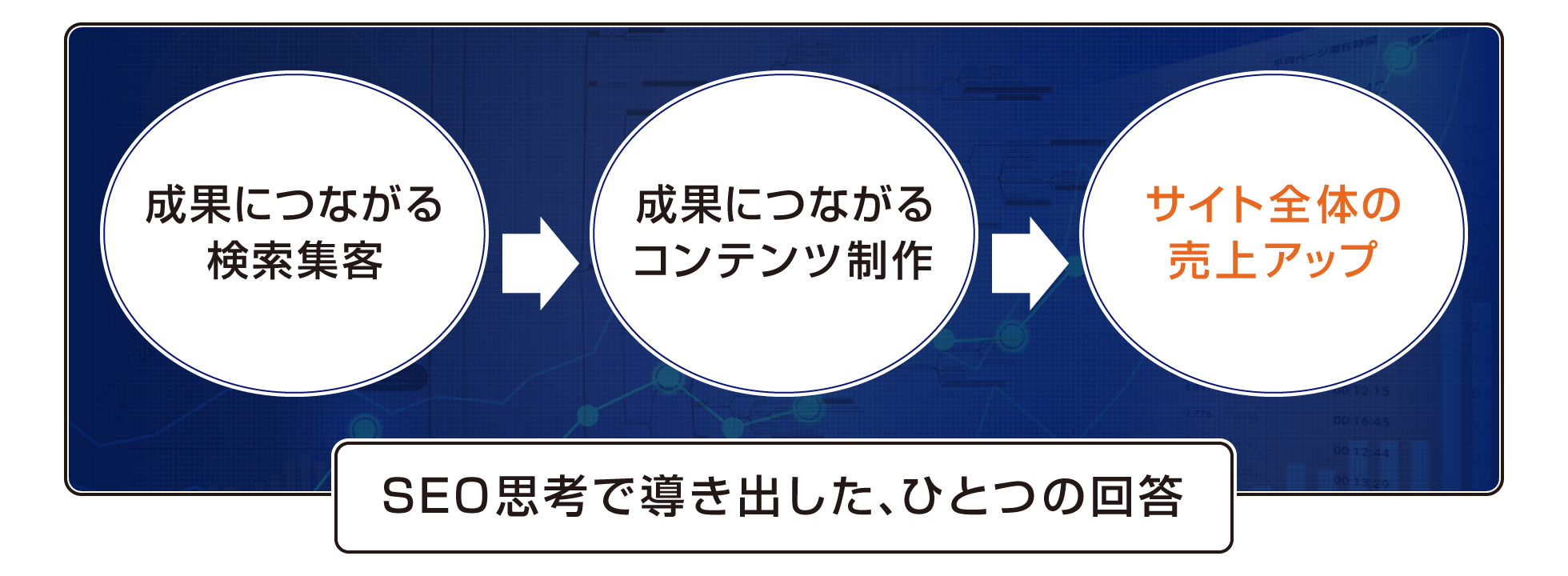

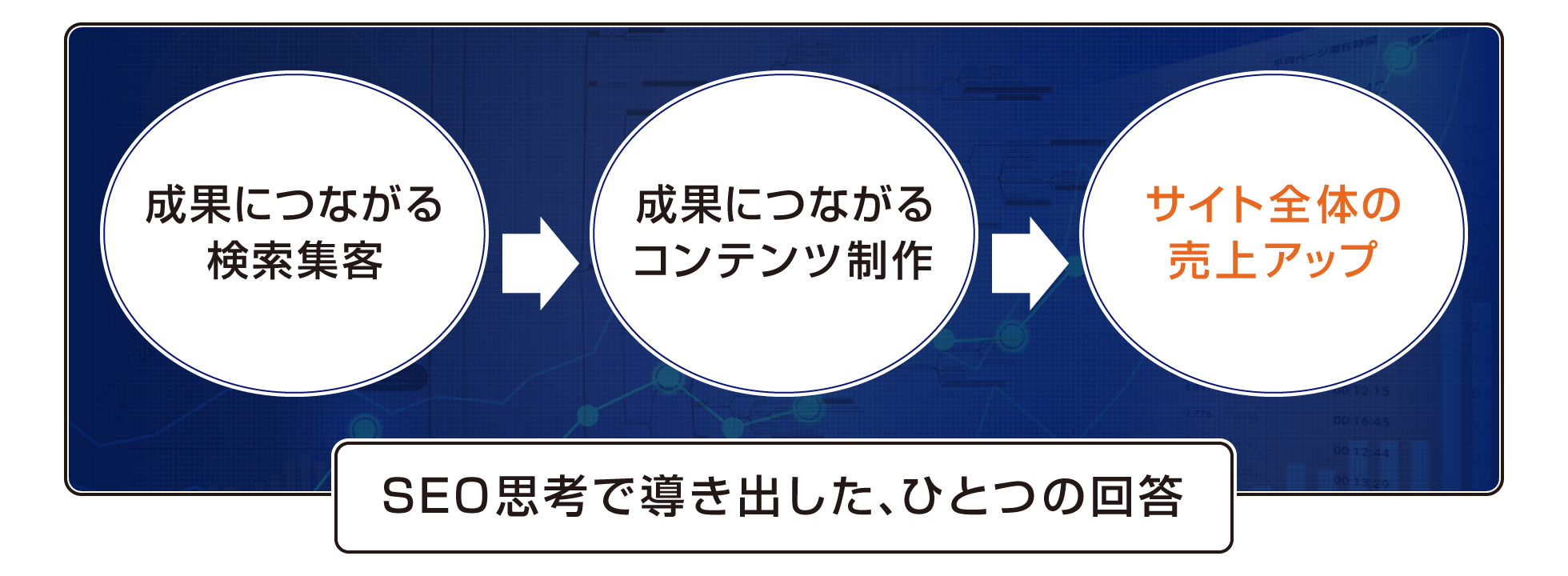

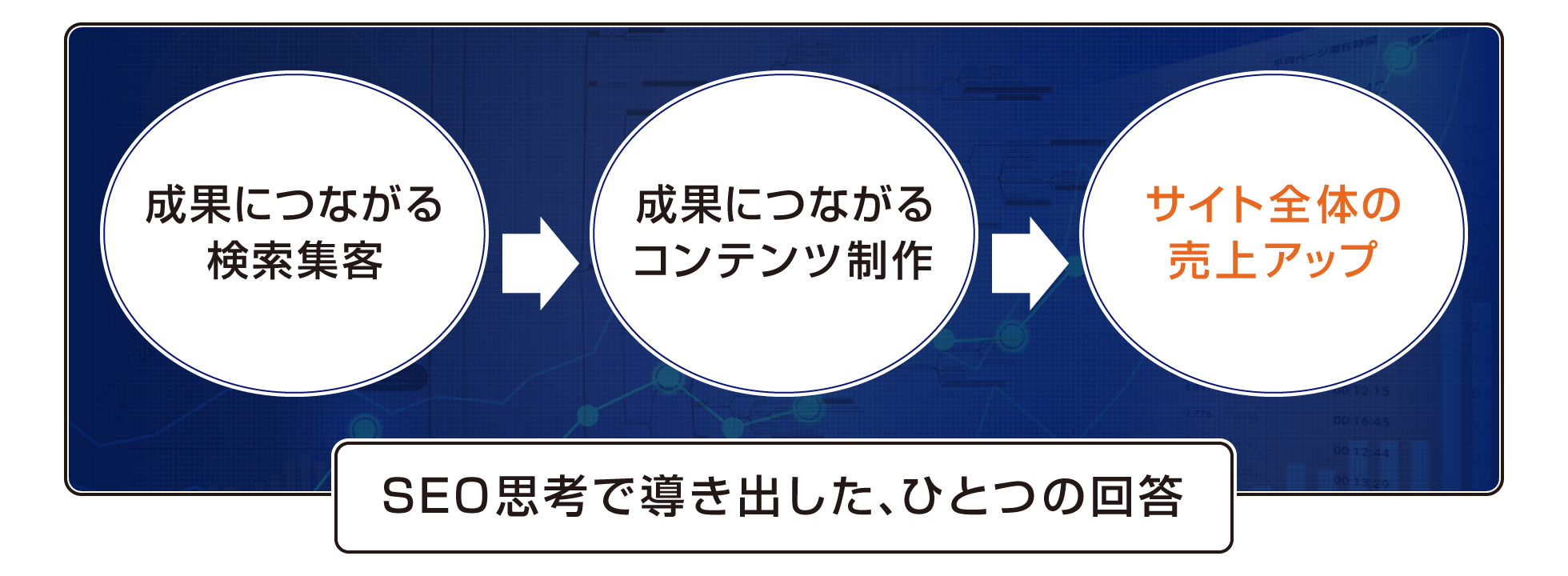

「SEOベースマーケティング超集中講座」の中で取り上げる

成果(コンバージョン)を上げるためのノウハウを体験

以下のノウハウは、「ウェブライダー式SEOベースマーケティング超集中講座2022」の中で取り上げるノウハウの一部を、期間限定で無料でご提供するものです。

「成果を生むSEOベースマーケティングとは、どんなノウハウなのか?」

その一部をお見せします。

最初にお伝えしておくと、ここからのノウハウは、ノウハウの一部とはいえ60,000字以上あります。

個々のノウハウをダイジェスト的に軽く取り上げたつもりですが、どうしてもこの字数になってしまいました。

この先にあるノウハウは大ボリュームではありますが、これらのノウハウをすべて実践する必要はありません。

すべて実践できるのがベストですが、ノウハウの中から、まずは実践できそうなものから始めていただければOKです。

たったひとつのノウハウを採り入れただけで、成果が劇的に変わる可能性があります。

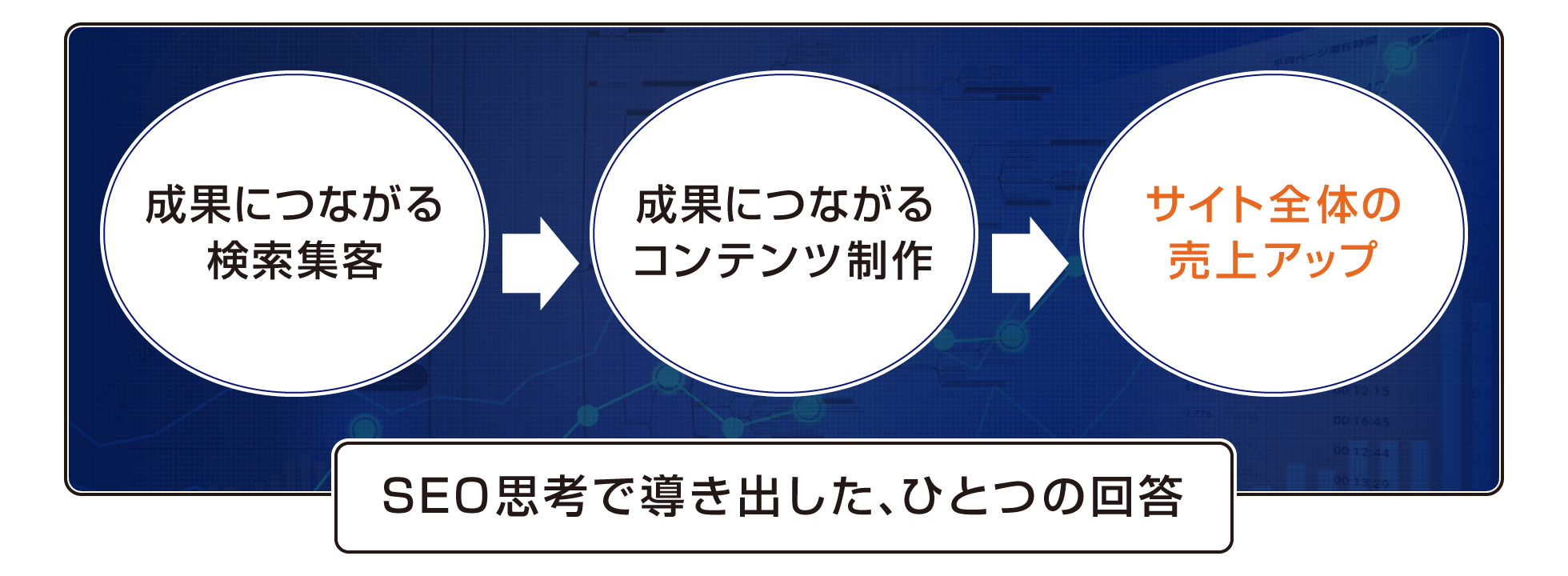

成果につながる9つの方針と具体的な45のアクション

成果(コンバージョン)を上げるコンテンツをつくるためには、まずは以下の9つの方針を意識しましょう。

●コンバージョン改善を実現する9つの方針

- 「売り手の成果」ではなく「顧客にとっての成果」を見る

- コンバージョンに導きやすい「変化に前向きなユーザー」を優先的に集客する

- 需要を喚起する「デマンドジェネレーション」を意識してコンテンツを設計する

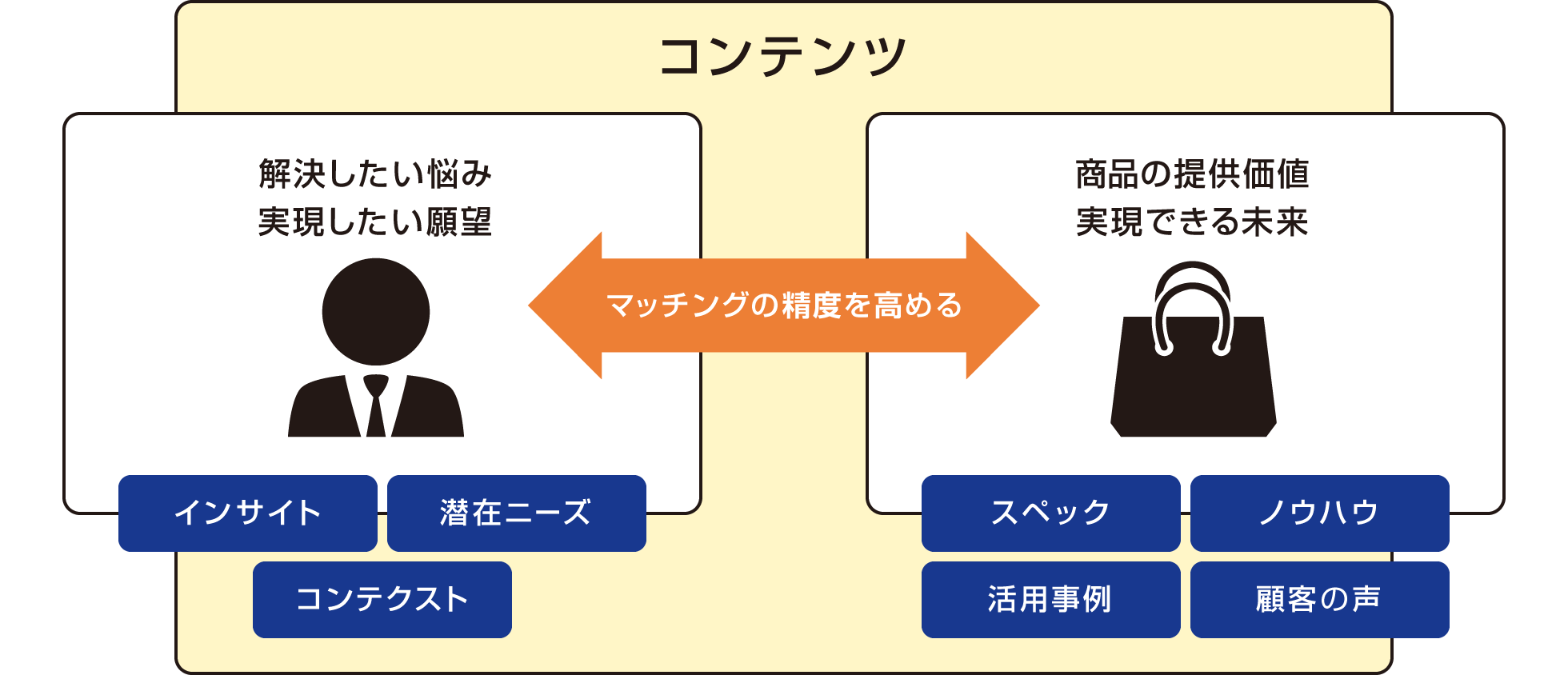

- 顧客と商品のマッチング精度を高め、「アンマッチ」と「ミスマッチ」を無くす

- 顧客のインサイト(本音)と潜在ニーズに寄り添う

- 顧客の負荷を下げながら、商品の価値を伝える

- 段階的なコンバージョン導線を用意する

- 顧客の行動ベクトルに作用する「フック」や「トリガー」を用意し、自然な行動変容をアシストする

- やるべきことの優先度を決め、高速でPDCAを回し続ける

これら9つの方針は、私たちウェブライダーが過去の成功体験から体系化したものです。

私たちは、あらゆるプロジェクトで上記9つの方針を意識し、結果を出してきました。

たとえば「素敵なギフト」というギフトメディアでは、上記9つの方針を意識したことで、高いコンバージョン率を実現し、多くの検索ワードでも上位表示しています。

コンバージョン率が高いということは、それだけ多くの検索ユーザーのニーズを満たしているサイトと言えますから、検索ユーザーにとって利便性の高いサイトとして評価されているのでしょう。

たった10数記事しかないメディアですが、今も順調に成果が上がり続けています。

また「美味しいワイン」というワイン情報メディアにおいても、上記9つの方針を意識しながらブラッシュアップし続けています。

その結果、「父の日ワイン」という検索ワードにおいては、5年以上も1位に表示され続け、父の日の時期を迎えるたびにワインが売れています。

正直なところ、私たちウェブライダーも順風満帆に結果を出し続けられたかというと、そうではありません。

数々の失敗を経てきたからこそ、今の私たちのノウハウがあります。

コンバージョンを上げることは、Webマーケティングにおける最難問の課題です。

だからこそ、何度もトライを重ね、成功と失敗を繰り返してきたことで、本講座のノウハウを体系化できました。

ではここからは、上記の9つの方針の中から導き出した、より具体的な45のアクションを詳しく解説していきます。

松尾茂起

松尾茂起

私たちは成果を上げるコンテンツ制作を、売り手にとっての成果ではなく「顧客にとっての成果」を上げるコンテンツと定義しています。

そして、その定義のもと、売り手起点だったマーケティング用語の定義たちを、顧客起点で定義し直しました。

言葉の定義が変わると思考が変わり、思考が変わるとアクションが変わります。

マーケティングに悩む多くの方々にとって、新たな視点を手に入れる一助となれば幸いです。

- 成果とは「顧客が成りたい姿になった結果」だと考える

- 顧客の未来までを考えてコミュニケーションする

- 顧客にとっての目的となる「ベネフィット=成果」を伝え、コンバージョンへ導く

- LTVの最大化を考えながら、顧客とコミュニケーションを重ねる

- 「現状維持バイアス」と「損失回避の原則」という2つの心理的ハードルを知っておく

- 「デマンドワード」と「ウォンツワード」での集客に力を入れる

- 「今すぐ客」「そのうち客」「お悩み客」「まだまだ客」などの属性分けをあえてしない

- デマンドジェネレーションにつながるアプローチを意識する

- 無料「で」よいユーザーに対して、態度変容を働きかける

- 会えない「アンマッチ」、合わない「ミスマッチ」を無くす

- 商品の価値について語るコンテンツを増やす

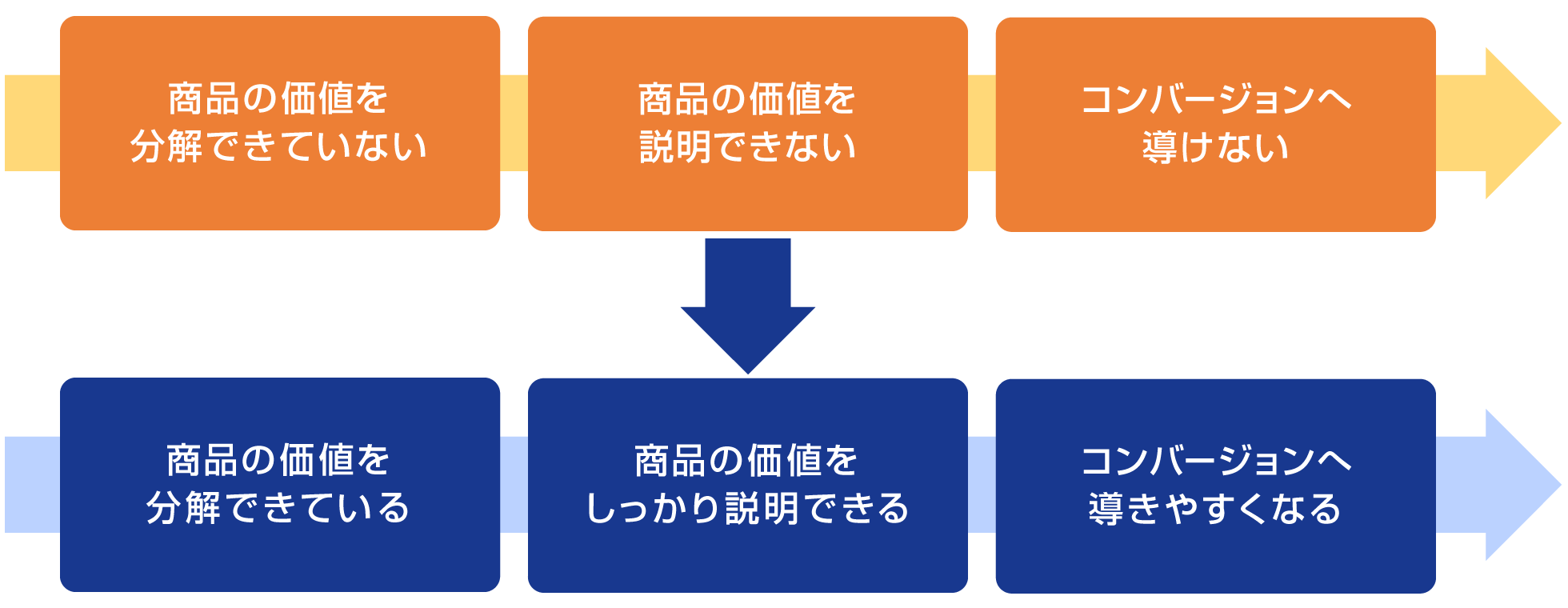

- 自分たちが扱う商品の価値を、4つの価値に分解する

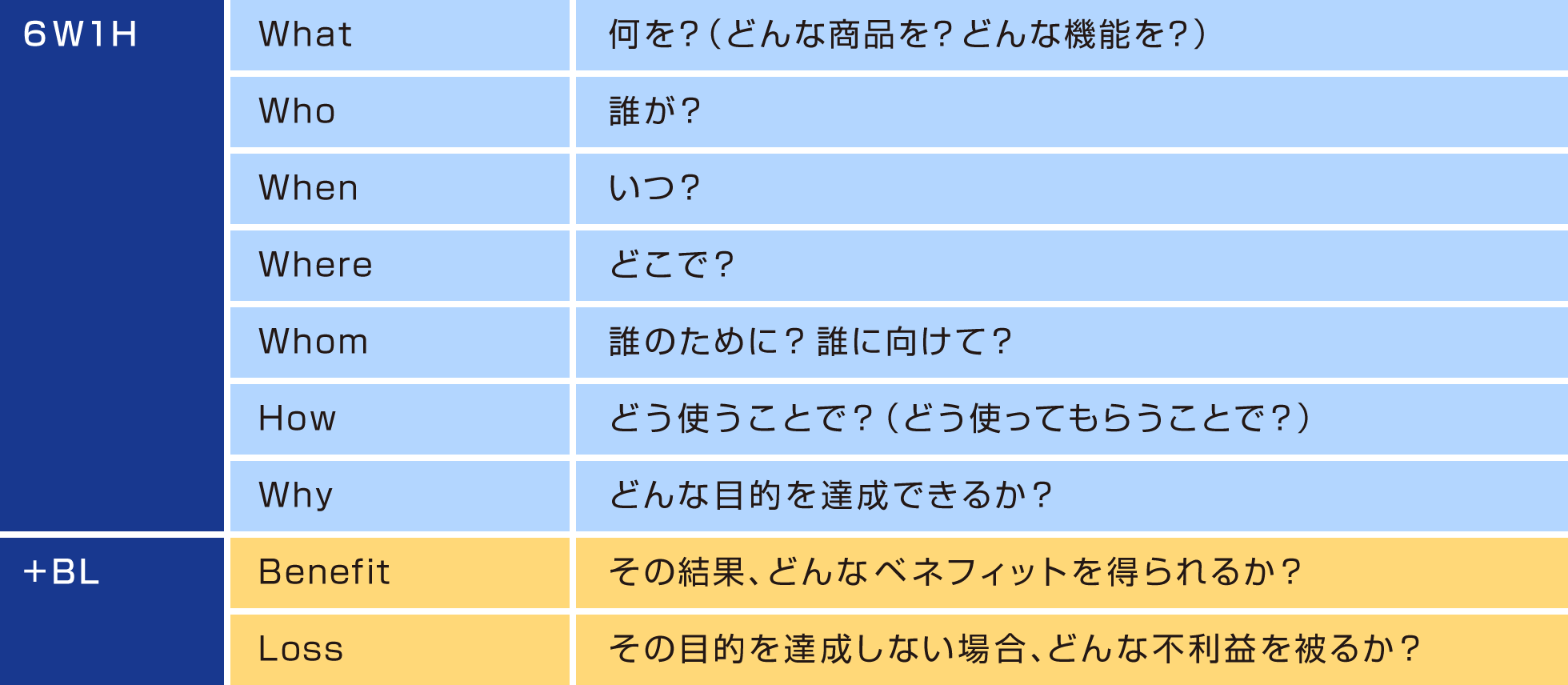

- 「6W1H」のフレームワークを用いて、価値を分解する

- 主観的価値よりも、客観的価値を大切にする

- 創意工夫によって生まれる価値で、お得感を上乗せする

- 活用提案を通して、価値享受のための「商品の使い方」を教える

- 顧客の「ディープペルソナ」と「ライトペルソナ」を立てる

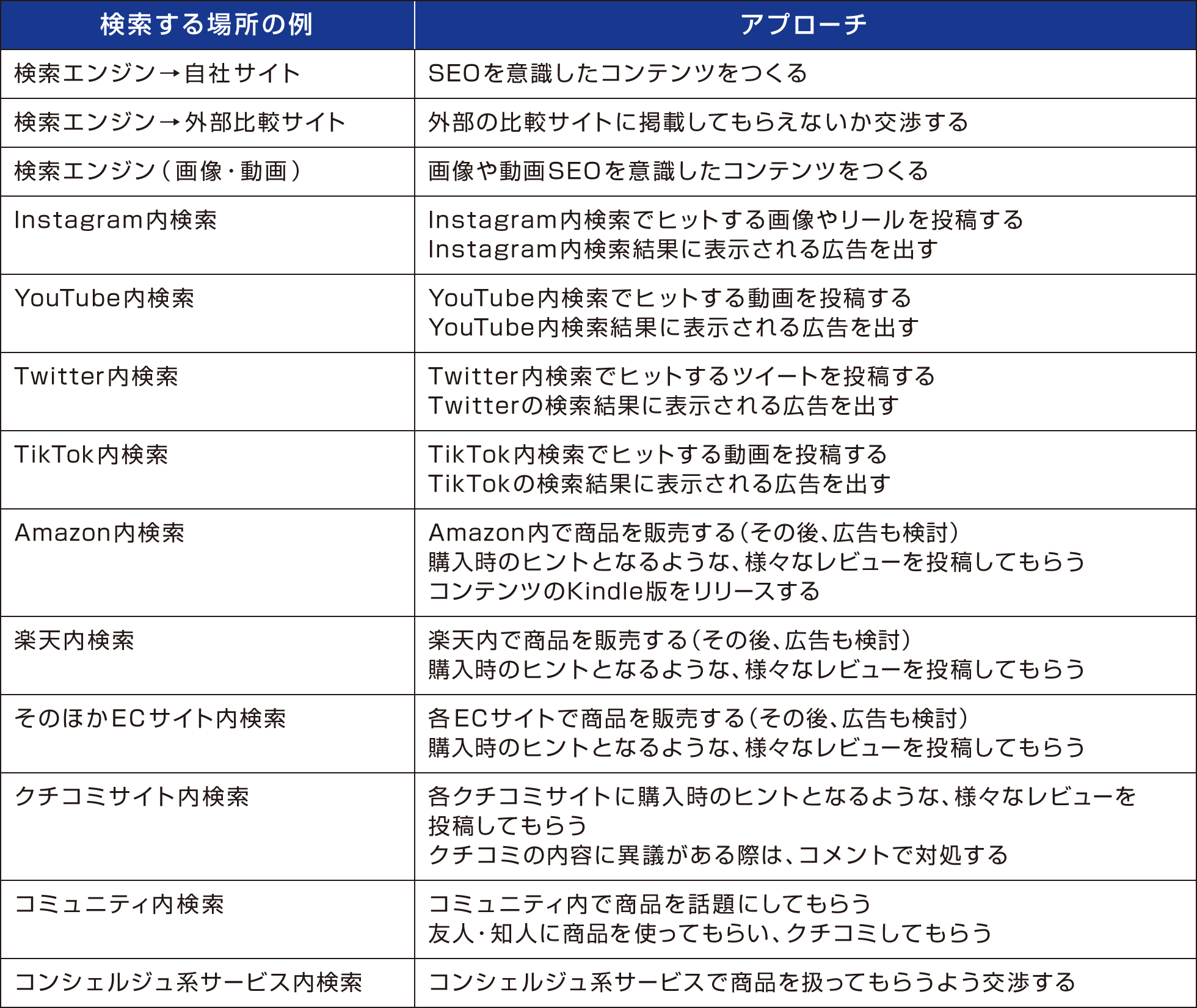

- 顧客が検索する場所は、検索エンジンだけではないことを意識する

- 顧客のインサイト(本音)や潜在ニーズは、表面化しづらい

- 検索ワードの奥に隠されたインサイト(本音)を考える

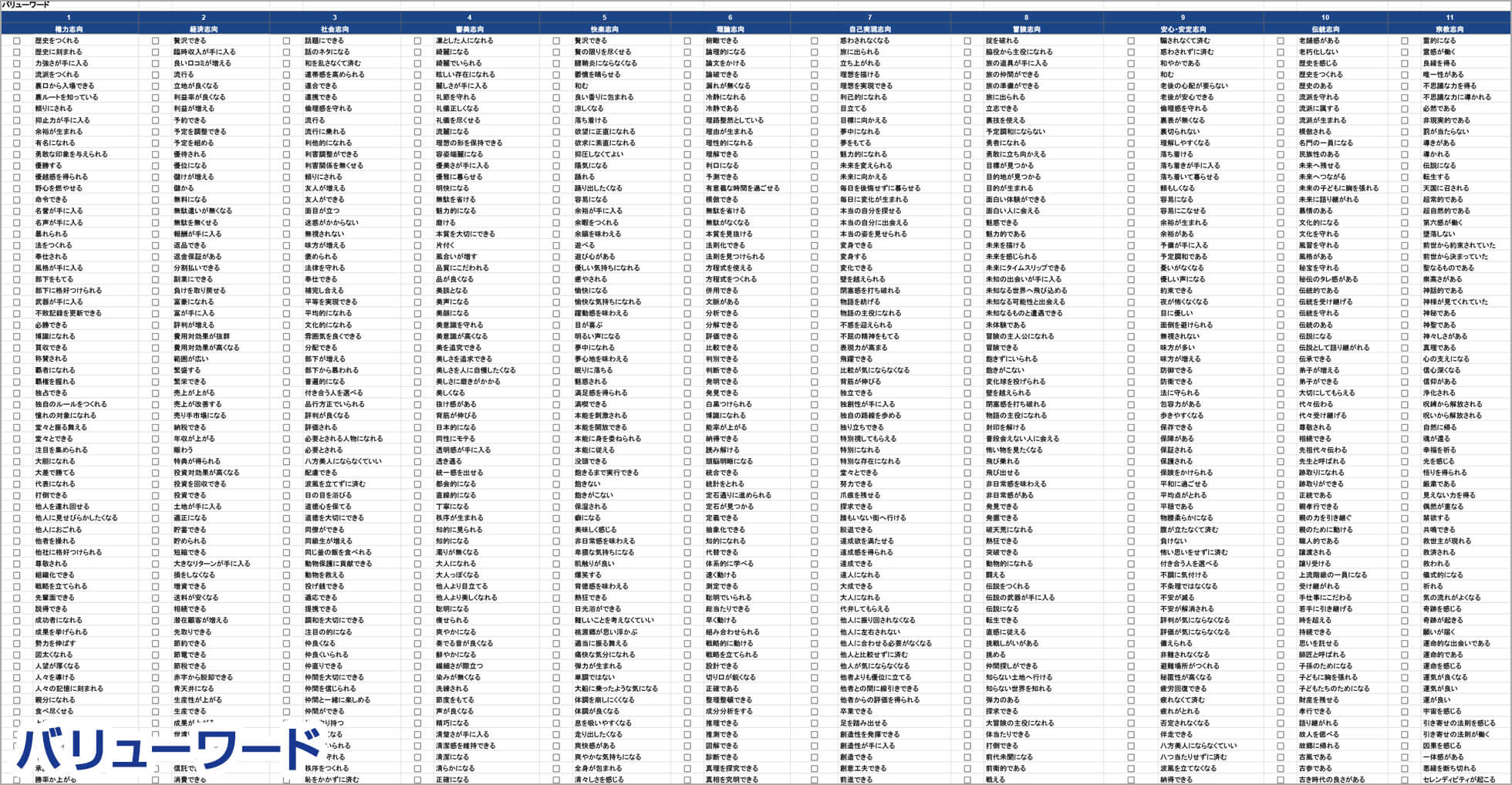

- 「11の基本欲求」と「11の価値志向」を知り、1,800以上のバリューワードとともに、インサイトや潜在ニーズの当たりをつける

- ユーザー(顧客)のコンテクスト(背景・文脈)を探る

- ユーザーの本音に触れる機会を増やす

- インサイトや潜在ニーズは繊細なものだと理解し、細心の注意を払って接する

- 商品の価値伝達に最適な形式のコンテンツをつくる

- 顧客の比較コストや情報収集コストを肩代わりする

- 比較コンテンツを通して、顧客をコンバージョンへ導く

- 比較コンテンツ以上に「意思決定支援コンテンツ」を意識する

- 「言葉」で価値を伝えづらい場合は、ビジュアルの力を用いる

- 情緒的価値を伝える際は、顧客を興醒めさせないように配慮する

- ハードルの低い「中間コンバージョン」や「マイクロコンバージョン」を意識する

- コンテンツへの流入目的とコンバージョン導線のマッチングの精度を上げる

- 心地よいグラデーションの変化を意識する

- ユーザーの行動ベクトルを意識する「ベクトル思考」をもつ

- コンテンツ内に「フック」と「トリガー」を採り入れ、ユーザーのアクションを喚起する

- ベクトルの妨げとなっている「摩擦要素」を減らしていく

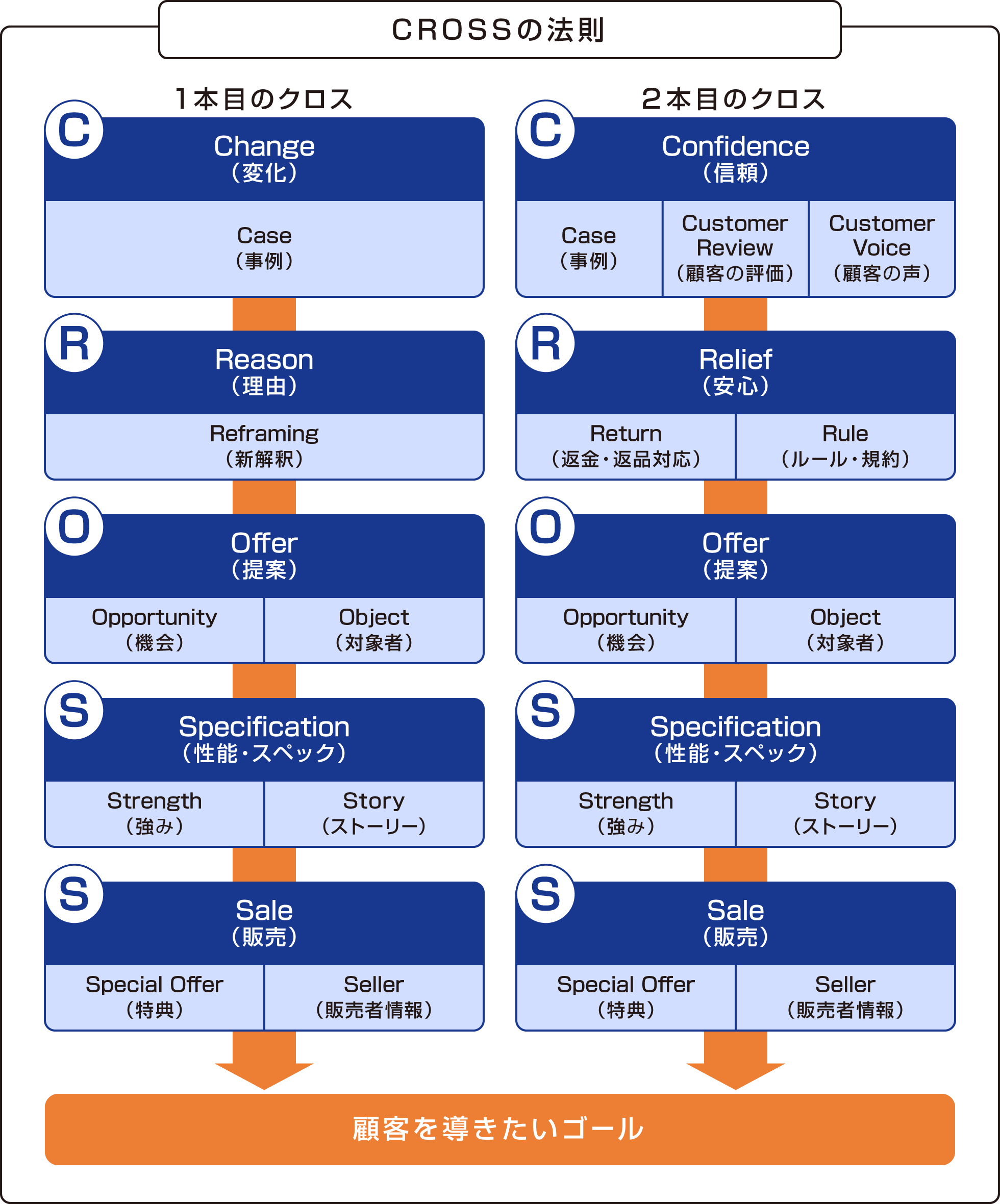

- PREP法でコンテンツをつくり、LP作成時は「CROSSの法則」も使ってみる

- ユーザーを強引にコンバージョンへ導こうとしない

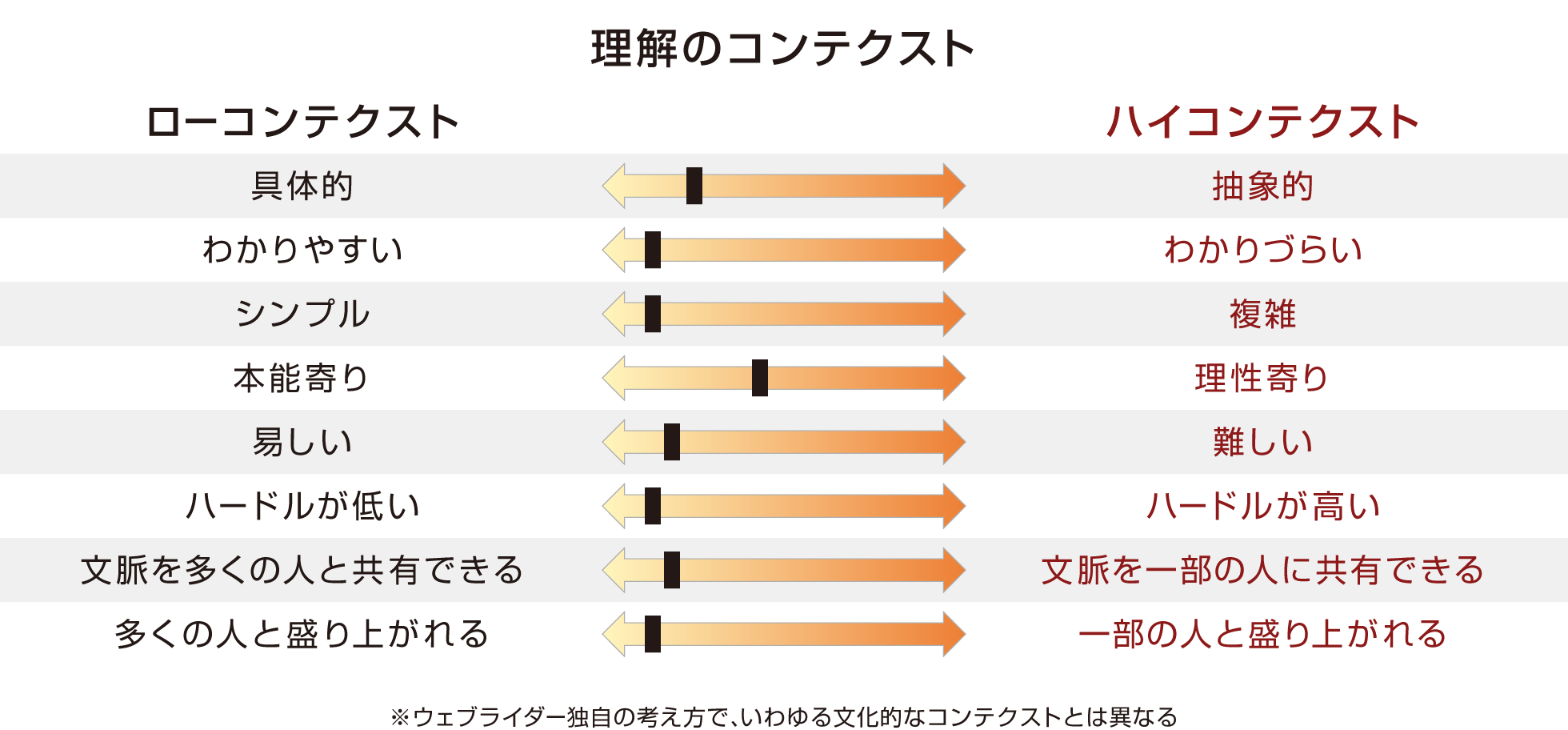

- 理解の「ローコンテクスト」「ハイコンテクスト」を考えながら、顧客とコンテクストマッチするコンテンツをつくる

- ローコンテクストからハイコンテクストへのグラデーションを意識する

- あえてローコンテクスト寄りに情報を伝えてみる

- コンテンツには「アミューズ要素」も加えてみる

- カジュアル検索による「動線ワード」を軽視してはいけない

- 顧客の行動は十分に合理的であり、「不合理」だと決めつけない

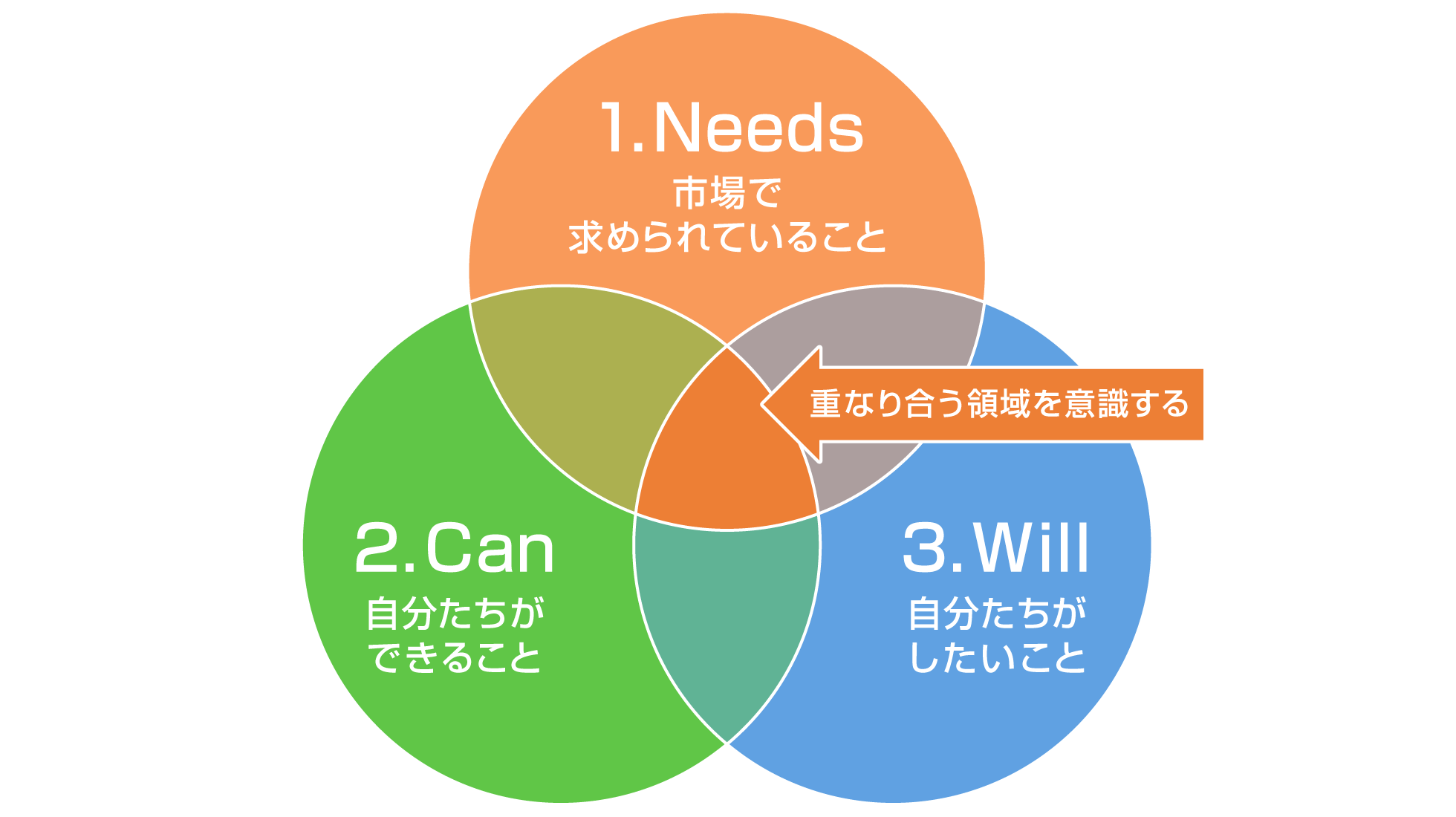

- 「Needs」「Can」「Will」の順でアクションを考える

【CV改善の方針 その1】

「売り手の成果」ではなく「顧客にとっての成果」を見る

1.成果とは「顧客が成りたい姿になった結果」だと考える

コンバージョンが上がらない根本の原因には「売り手起点」のマインドセットがあります。

コンバージョンという言葉は「転換」を意味する言葉です。

この転換とは、物事をこれまでとは異なる状態に変えることを意味し、たとえば「潜在顧客」から「見込み客(リード)」に、「見込み客(リード)」から「顧客」になってもらうことを指します。

また、「資料請求」や「お問い合わせ」といったアクションも、相手の状態が転換することになりますから、コンバージョンという言葉で表されます。

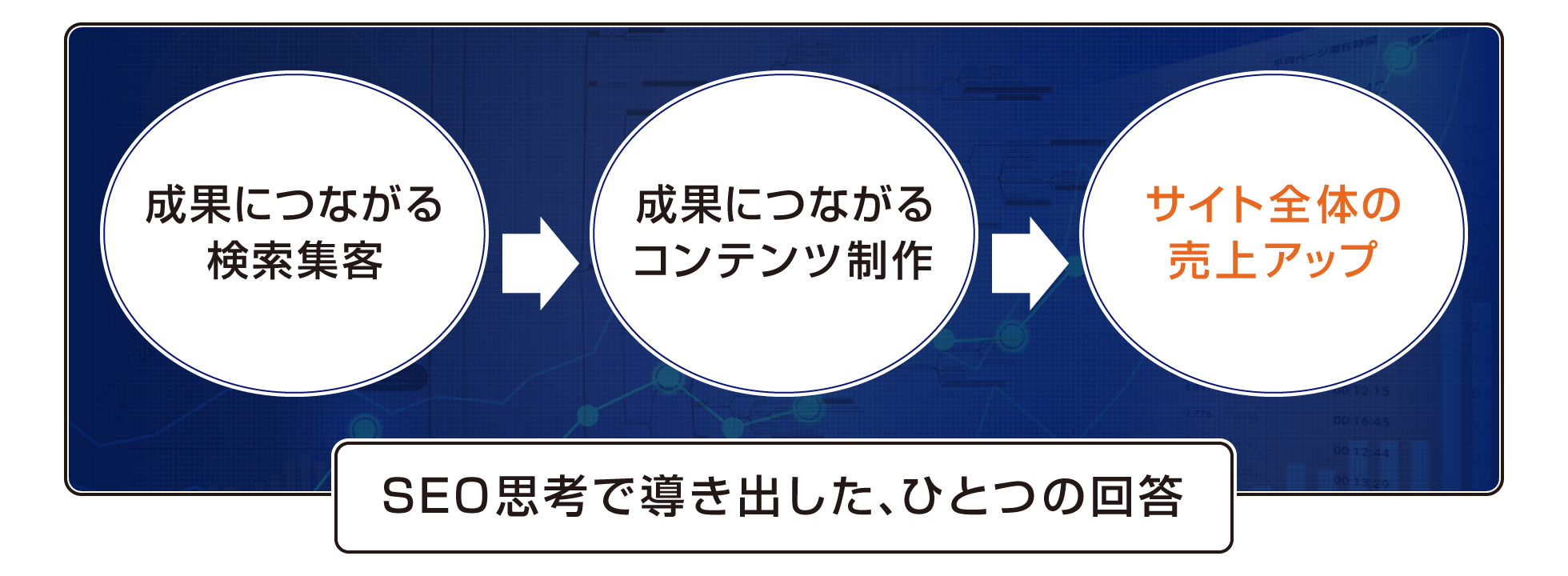

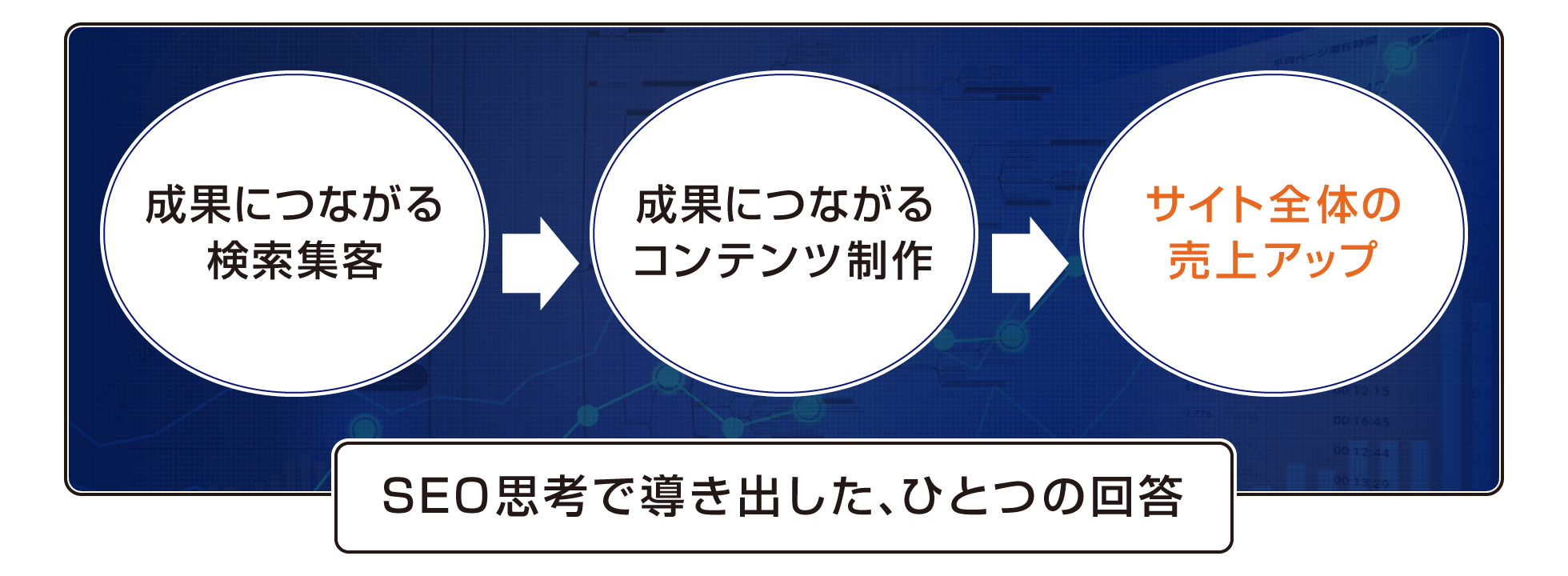

以下は理想的なコンバージョンの流れを表した図です。

この図のように、マーケティングでは、段階的に購買意欲を高めてもらうために、さまざまなコンバージョンを実現していくことになります。

しかし、この「コンバージョン」という言葉には注意が必要です。

なぜなら、この言葉を使い続けることで、無意識的に顧客起点の思考が抜け落ちる場合があるからです。

たとえば、ビジネスにおける重要なコンバージョンである「商品の購入」というアクションを考えてみます。

売り手からすれば、商品が売れさえすれば、いわゆる「成果」が上がったと言えるかもしれません。

なぜなら、商品を買ってもらうことによって、ユーザーが顧客に転換し、売上が発生するからです。

しかし、顧客の立場になってみるとどうでしょうか。

顧客からすれば、商品の購入というイベントは、あくまでも商品を活用し始めるスタートラインに立ったに過ぎず、商品を実際に活用し、自分たちが求める結果を手に入れるまでは、商品購入の恩恵が得られません。

顧客が増えただけで「成果が上がった」と考えるのは、売り手の都合なのです。

よって、私たちウェブライダーでは「成果」という言葉をあらためて顧客起点で定義し直しています。

本講座では、「成果」という言葉の定義を、「顧客が手に入れたい結果を得ること」すなわち「顧客が成りたい姿になった結果」だと考えます。

2.顧客の未来までを考えてコミュニケーションする

顧客という言葉は「顧みる+客」と書き、「顧みる」とは、気に懸けるという意味を表します。

また、顧客を英語にすると「customer」となり、「custom」は習慣を表す言葉ですから、習慣的にコミュニケーションをとるべき相手と定義できます。

つまり、ユーザーに「顧客」へコンバージョンしてもらうには、ユーザーが理想の未来を手に入れるまで、じっくりコミュニケーションする覚悟が必要です。

たとえば商品を販売するときも、「この商品がオススメです、ただし、購入後のことは知りません」といった無責任なアプローチではなく、ユーザーがその商品を活用して理想の未来を手に入れられるようアシストできないかを考えましょう。

具体的なアシストとしては、商品活用のサポートやアドバイスなどが挙げられますが、それらのサービスを商品代金に含められない場合には、商品の「活用事例」を共有するだけでも喜ばれます。

商品の活用事例を多数用意しておけば、顧客はその事例をもとに商品を活用できますし、商品の購入を検討しているユーザーにとっては、商品をどう使うことでどんな未来が手に入るのかというイメージがしやすく、結果として商品の売上アップにつながります。

また、活用事例をさらに発展させた考え方に「活用提案」があります。

「活用提案」とは「こんなふうに商品を使えば、商品がもっと役に立ちますよ」といった、使い方の提案です。

多くの場合、顧客はその商品のプロフェッショナルではないですから、使い方をレクチャーするだけで、とても喜ばれます。

その使い方が顧客のニーズにジャストフィットするものであれば、顧客にとっての商品の価値は飛躍的に高まります。

そうすれば価格を安いと感じてくれる顧客も増え、商品にお得感が生まれ、顧客をコンバージョンへ自然と導くことができるようになります。

いわゆるトップセールスと呼ばれる営業パーソンは、この「活用提案」のスキルが非常に長けているケースが珍しくありません。

顧客の未来を見据えた商品の「活用提案」を丁寧におこなえれば、商品の売上は劇的に向上します。

松尾茂起

松尾茂起

この「活用提案」の視点をもって、あなたのコンテンツを見返してみてください。

誰でも提案できそうな活用提案に留まっていませんか?

独自の活用提案ができるということは、それだけその商品に詳しく、愛着があるということ。

あなたならではの活用提案ができれば、顧客に信頼されるだけでなく、世界にひとつしかない、あなただけのオリジナルなコンテンツを生み出せるのです。

他社と同じ商品を扱っているのなら、なおさら、この活用提案のスキルで差が出ます。

講座の本編では、活用提案のスキルを高めるコツについても解説します。

3.顧客にとっての目的となる「ベネフィット=成果」を伝え、コンバージョンへ導く

顧客にとっての理想的な未来は、「ベネフィット(将来の便益・恩恵)」という言葉に置き換えられます。

コンバージョンするユーザーを増やしたいのであれば、各コンバージョン導線にて、顧客のベネフィットを意識しなければなりません。

たとえば、何かの商品の資料を請求するユーザーは、ただ資料を手に入れたいのではなく、資料を読むことで得られるベネフィットに興味があります。

具体的には、その資料を読むことで商品の理解が進み、商品の導入に関する意思決定で失敗しない未来だったり、商品購入後にスムーズに商品を活用できる未来だったりします。

しかし、ユーザーの中には、行動を重ねる中で、本来の目的を見失ってしまう人がいます。

いつのまにか、手段が目的となってしまうのです。

たとえば、元々は「Webからの売上を伸ばすために、SEOについて学ぶ」という流れだったのに、いつしか「SEOについて学び、検索上位に表示されればOK」という事態に陥ってしまうように。

検索上位に表示されるだけで売上が上がるというのは、あまりにも短絡的な考え方です。

そのように、手段が目的にすり替わってしまったユーザーに本来の目的に立ち返ってもらうためには、「あなたが本来目指すべきゴールはここですよ」とベネフィットを繰り返し訴求しなければなりません。

よって、コンバージョン導線を用意するときは、そのコンバージョンの先にあるユーザーの「ベネフィット」を、ユーザーに代わってしっかり伝えるようにしましょう。

そうすることで、ユーザーは「そうか、そのために行動していたのだった」と自分を見失わずに済みます。

また、コンバージョン導線は、ユーザーの状況に応じて段階的に設けることも大切です。

最終ゴールを提示した上で、その最終ゴールに向かう途中にある「中間ゴール」をいくつか提示する。

そうすることで、ユーザーはどのようなルートを辿れば最終ゴールに向かえるのかがわかりやすくなります。

中間ゴールすなわち「中間コンバージョン」を設けるコツについては、本ページ内の【31番目のアクション】で解説しています。

4.LTVの最大化を考えながら、顧客とコミュニケーションを重ねる

LTVという言葉があります。

この言葉は「Life Time Value(ライフタイムバリュー)」という英語を略したもので、ビジネスの現場では「顧客生涯価値」と訳されます。

売上を最大化するためには、このLTVを意識したマーケティングが大切です。

上位プランを購入してもらう「アップセル」や、他の商品を購入してもらう「クロスセル」などを交え、顧客から受け取る対価を最大化しましょう。

ただし、このLTVという言葉にも注意が必要です。

なぜなら、この「LTV」という言葉は、売り手起点で使われることが多く、「ひとりあたりの顧客が生み出す売上」という意味で使われがちだからです。

「LTVをその意味で使って、何がおかしいのだろう?」とピンと来られない方もいるかもしれませんが、たとえば、LTVを以下のように定義するとどうでしょうか?

●ウェブライダーが考える「LTV(Life Time Value)」の定義

顧客との良好な関係性において、どれだけ多くの商品価値を提供でき、どれだけの対価を受け取れるかという、価値交換の総合値。漢字で表すのなら「顧客期間総交換価値」。

上記の定義では、「Life Time」を「顧客との良好な関係性が維持されている期間」と捉えます。

そして「Value」は、その期間内に交換できる価値を表します。

このように定義することで、真に顧客起点に立った、LTVを意識したマーケティングが実現できます。

なぜなら、LTVを上げるには顧客に価値を感じてもらえるアクションこそが必要だとわかるため、顧客のニーズに寄り添ったアクションが増え、売り手起点の傲慢なアクションが減るからです。

その結果、顧客との関係性はどんどん良好なものとなり、LTVも上がりやすくなるのです。

少し大きな言い方をすれば、LTVを究極的に高めるためには、顧客の人生に寄り添う覚悟も必要となるでしょう。

顧客がより良い未来へ向かえるよう、顧客の環境や状況に合わせて、新たなコンバージョンへ導いていく。

それはまさに、顧客の人生(Life Time)に対して、価値(Value)を提供し続けることでもあるのです。

松尾茂起

松尾茂起

私たちが好きな言葉に「ながーい、お付き合い。」という言葉があります。

これは、京都に本店をもつ京都銀行のキャッチコピーですが、マーケティングの本質を突いている言葉だなと、いつも感じます。

LTVを高めるためには、顧客に「どんどん買わせる」「早く契約させる」といった売り手都合で傲慢なコミュニケーションではなく、顧客の役に立てるタイミングが来るまで、中長期的に丁寧に関係性を育もうとする意識が大切です。

5.「現状維持バイアス」と「損失回避の原則」という2つの心理的ハードルを知っておく

ユーザーをコンバージョンへ導きにくい大きな原因には、私たちがもつ「現状維持バイアス」と「損失回避の原則」という2つの心理傾向の存在があります。

「現状維持バイアス」とは、変化することよりも現状を維持したいという心理のこと。

私たちは、変化すべきメリットが明確でないと、変化したいとは思いません。

なぜなら、変化には後述するようなさまざまなコスト(時間的コスト・頭脳的コスト・心理的コスト・身体的コスト・金銭的コスト)が発生するからです。

また「損失回避の原則」とは、将来に得する可能性があったとしても、直近で確実に発生する損失のほうを気にするという心理を指します。

よって、ユーザーをコンバージョンへ導くには、これらの心理的ハードルをいかにして下げるかを考え抜かねばなりません。

ユーザーの前に高いハードルが立ち塞がっているのに、そのハードルを下げようとせず、「勝手に購入してくれるだろう」といった安易な考えでいる限りは、なかなかユーザーをコンバージョンに導けないのです。

ユーザーの心理的ハードルを下げるためには、ユーザーがどんな負荷を感じているのかを想像し、その負荷を少しでも下げる努力をする必要があります。

ユーザーが感じている負荷を下げる方法については、本ページ内の【26番目のアクション】で解説します。

【CV改善の方針 その2】

コンバージョンに導きやすい「変化に前向きなユーザー」を優先的に集客する

6.「デマンドワード」と「ウォンツワード」での集客に力を入れる

売上を上げるには、コンバージョンに導きやすいユーザーを集客することが大前提です。

コンバージョンに導きやすいユーザーとは、「変化に前向きなユーザー」です。

このユーザーを検索エンジンから集客するには、上位表示を目指すキーワード選びが重要になります。

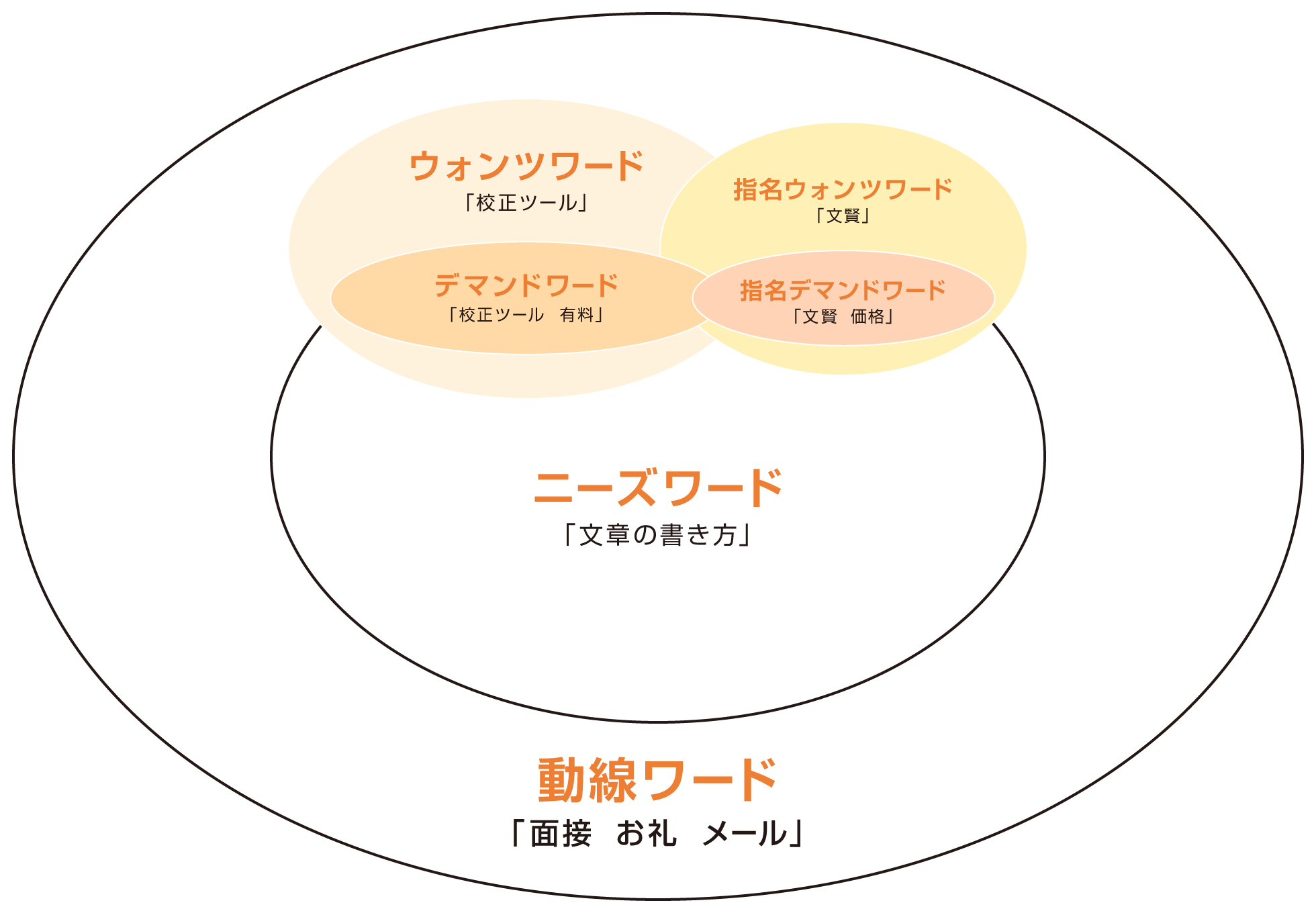

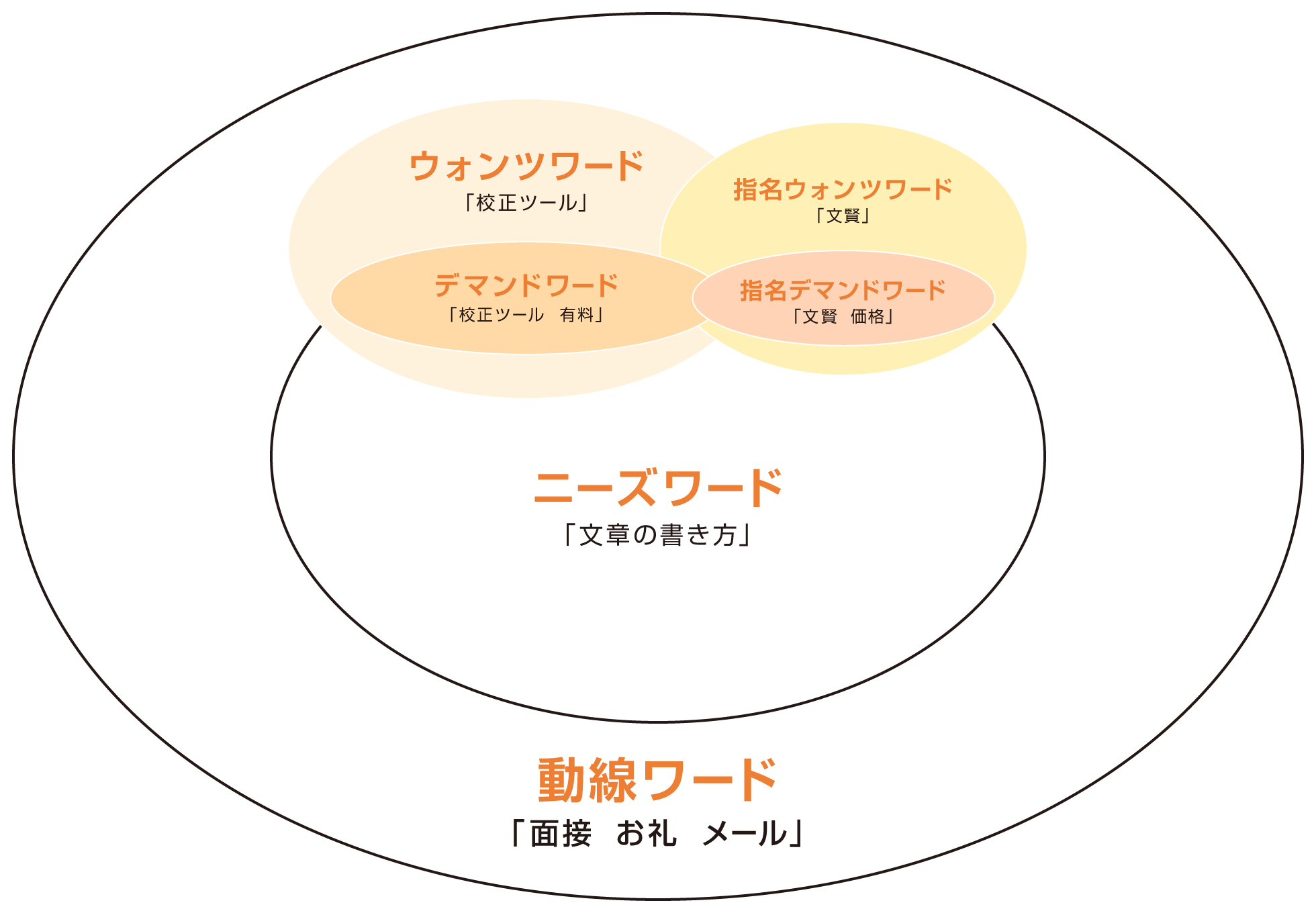

そこで意識していただきたいのが、検索ワードを「デマンドワード」「ウォンツワード」「ニーズワード」「動線ワード」という4つの属性に分類することです。

4つの属性に分類したのち、「デマンドワード(指名を含む)」と「ウォンツワード(指名を含む)」での上位表示を優先的に目指し、コンテンツをつくっていきます。

●4つの属性に分類した検索ワード

- デマンド・指名デマンドワード

「これが買いたい」「これを有料で契約したい」という、購買意欲が高い欲求をもとに検索されるワード。

たとえば「校正ツール 有料」「文賢 価格」「文章力 書籍」といった検索ワードが該当する。

顧客は対価を支払う覚悟ができているため、コンバージョンとともに、売上につながりやすい。

制作すべきコンテンツは「比較コンテンツ」「選び方コンテンツ」「商品詳細」「活用事例」「商品購入の流れ」など。 - ウォンツ・指名ウォンツワード

「これが欲しい」「これを使いたい」という、購買意欲の有無にかかわらず、特定のアイテムやサービスについて検索されるワード。

たとえば「校正ツール」「校正ツール 比較」「文章テンプレート」「文賢」といった検索ワードが該当する。

後述する「デマンドジェネレーション」を意識することで、売上につながるコンバージョンを期待できる。

制作すべきコンテンツは「比較コンテンツ」「選び方コンテンツ」「商品詳細」「活用事例」など。 - ニーズワード

顧客の悩み解決や、願望の実現のために検索されるワード。

たとえば「Webライターになるには」「文章の書き方」「語彙力鍛える」といった検索ワードが該当する。

ソリューション(解決策)の提案が魅力的であれば、ウォンツやデマンドへ導くことができ、コンテンツ内でコンバージョンへ導ける可能性もある。

制作すべきコンテンツは、課題解決につながる様々な解決策を提案する「ソリューション提案型コンテンツ」。 - 動線ワード

顧客の「ちょっと気になったから、すぐ知りたい」という軽い動機によって検索されるワード。

たとえば、今すぐに必要となる情報を検索したり、頭にふと浮かんだ疑問の答えを検索したり、テレビの出演者で気になった俳優の名前を検索したり。

「面接メール お礼」「文章上手い 作家」「ちむどんどん 主演」といった検索ワードが該当する。ちなみにウェブライダーでは、これらの軽い動機によっておこなわれる検索を「カジュアル検索」と呼んでいる。

カジュアル検索はニーズの持続性が弱く、悩み深度も浅いため、時間をかけてのソリューション提案がしづらく、ユーザーをコンバージョンに導きづらい。

しかし、問いの答えを返しつつ新たなニーズ喚起をおこなう「ニーズ喚起アミューズ型コンテンツ」がフィットすれば、コンバージョンに導ける可能性がある。

ただし、多くのケースでは、問いの答えをすぐに返す「即答型コンテンツ」が求められるため、コンテンツを慎重に企画する必要がある。

ビジネスSEOにおいては、検索ワードを上記4つの属性に分けることで、集客のシナリオを描きやすくなります。

それぞれの属性ごとにコンバージョンへ導くアプローチは変わります。

検索エンジン経由のコンバージョンが上がっていない場合、現在どんな検索ワードで集客できているのかをあらためて整理したうえで、それぞれのワードに応じた最適なアプローチを考えましょう。

そのアプローチ方法については、講座の本編で詳しく解説します。

松尾茂起

松尾茂起

検索ワードに応じたアプローチのうち、「動線ワード」に関しては、少し特殊なアプローチが必要です。

具体的には、【42番目のアクション】で解説する「アミューズ要素」を意識します。

7.「今すぐ客」「そのうち客」「お悩み客」「まだまだ客」などの属性分けをあえてしない

後述しますが、検索ユーザーのニーズ・ウォンツ・デマンドはいつどう変化するかわかりません。

マーケティングの現場では、顧客を「今すぐ客」「そのうち客」「お悩み客」「まだまだ客」といった属性に分け、それぞれの属性に応じた段階的なアプローチを考える場合がありますが、コミュニケーション次第では「まだまだ客」がいきなり「今すぐ客」になるケースもあります。

たとえば以下の図でいえば、動線ワードで検索していた「まだまだ客」が、何かのきっかけで、急にデマンドワードで検索し始めるようなケースです。

実は私たちは、あらゆる行動において、さまざまな「フック(引っかかり)」や「トリガー(きっかけ)」の影響を受けます。

そして、そのフックやトリガーの影響が大きい場合、1分前には考えていなかったような行動をとることも多いのです。

たとえばGoogleは「パルス消費」という瞬間的な消費行動の存在を提唱しています。

よって、ユーザーをコンバージョンへ導くためには、コンテンツ内に意図的にフックやトリガーの要素を配備したほうがよい場合もあります。

ここでいうフックやトリガーとは、ダークパターンと呼ばれるような、顧客を欺いたり煽動したりするものであはりません。

フックやトリガーについては、本ページ内の【35番目のアクション】にて詳しく解説しています。

【CV改善の方針 その3】

需要を喚起する「デマンドジェネレーション」を意識してコンテンツを設計する

8.デマンドジェネレーションにつながるアプローチを意識する

「デマンド」とは、購買意欲が高い欲求をもった状態を指します。

デマンドとよく似た言葉に「ウォンツ」がありますが、デマンドとウォンツの違いは、購買意欲が高い欲求かどうかです。

ウォンツの状態に「有料でも欲しい」「対価を支払ってもよい」という購買意欲が加わった状態をデマンドと呼びます。

売上につながるコンバージョンを実現するには、デマンドの喚起が必要です。

デマンドを喚起することを、デマンドの創出すなわち「デマンドジェネレーション」と呼びます。

検索エンジンを使って何かの目的を達成しようとするユーザーの多くは、目的達成の手段にコストをかけたくありません。

よって、デマンドを喚起するには「対価を支払ったほうが、より良い成果が得られる」と強く思ってもらう必要があります。

ウォンツ系ワードで上位表示したのになかなか売上が伸びない場合、デマンドジェネレーションに課題があるかもしれません。

たとえば、私たちウェブライダーには「校正ツール」というキーワードで上位表示している記事がありますが、あの記事はデマンドジェネレーションを意識した構成になっています。

「校正ツール」という検索ワードで流入してきたユーザーは、「校正ツール」を使いたいのであって、必ずしも「有料のツール」を使いたいわけではありません。

むしろ多くのユーザーは「無料のツールを使いたい」と考えているでしょう。

そんなユーザーに対して「有料のツールを使いたい」と思ってもらうために、さまざまな視点で情報を伝えています。

デマンドジェネレーションのコツとしては、「なぜ、有料版を使うべきなのか?」「有料版は無料版と違ってどんなベネフィットが得られるのか?」「無料版を使うことで金銭面でのコストは抑えられても、実際には時間面や心理面などでどんなコストが生じるのか?」といったことを伝えることです。

デマンドジェネレーションのアプローチについても、講座の本編で詳しく解説します。

松尾茂起

松尾茂起

このデマンドジェネレーションのノウハウは、自分たちの仕事の単価を上げるためにも使えます。

値下げするのは簡単ですが、値上げするのは難しいですよね。

デマンドジェネレーションとは、まさに自分たちの価値をいかに高く見積もってもらい、対価を上げられるのかというノウハウなのです。

9.無料「で」よいユーザーに対して、態度変容を働きかける

無料版に興味があるユーザーには、「無料がよい」ユーザーと「無料でよい」ユーザーが存在します。

「無料がよい」ユーザーは、コストを払うことに強い抵抗があり、無料版に強く固執しているユーザーです。

しかし「無料でよい」ユーザーは、無料版に強く固執しているわけではなく、有料版を選ぶべき理由があれば、有料版を選んでくれる可能性があります。

つまり、積極的にデマンドジェネレーションを働きかけるべきユーザーといえます。

この2種類のユーザーを判別するには、検索ワードを参考にしましょう。

たとえば「校正ツール 無料」と「校正ツール」という2つの検索ワードで集客する場合、前者は「無料がよい」ユーザーがほとんどですが、後者には「無料でよい」ユーザーも含まれています。

よって、ビジネスSEOにおいては、後者のワードでの上位表示を優先する形となります。

ただし、「無料がよい」ユーザーに対して、デマンドジェネレーションを働きかけることはダメではありません。

ユーザーが無料版に固執するのは「無料(タダ)ほど高いものはない」という、無料だからこそ実は払わされている「潜在的なコスト」の存在に気付いていないからです。

よって、その見えづらい「潜在的なコスト」の存在に気付いてもらえれば、態度変容を促すことができます。

前述したとおり、私たちは「損失回避の原則」という心理傾向をもっています。

よって、無料版を使うことで発生しうる時間的コストや心理的コストの存在について知ってもらった上で、有料版を使うメリットを伝えればよいのです。

松尾茂起

松尾茂起

時給という概念を用いて、実際は損をしているかもしれない事実をそれとなく伝えるのも良いアプローチです。

たとえば、無料版を使うことで1ヶ月2,000円を節約しているように見えて、無料版の機能は有料版より不便のため、実質的に3時間もムダにしている。

さらには無料版を使うためだけに、毎回面倒な手順でパスワードを取得している。

もし1時間の価値が2,000円だとしたら、無料版を使うことで4,000円+精神的なコスト分も損をしていることになります。

しかしそれでも、目に見える「金銭的なコスト」の存在は大きいです。

金銭的コストが他のコストと違って大きな存在なのは、金銭とは、選択の自由を生み出すツールでもあるからです。

金銭を失うということは、選択の自由を失うことと同じです。

よって、商品の金額が大きくなればなるほど、金銭的コストはユーザーに重くのしかかるでしょう。

その金銭的コストを緩和するには、金銭的コストを上回る「期待価値」を伝えた上で、より大きな自由が手に入ることを伝えなければいけません。

金銭のやりとりは「対価のやりとり」です。

すなわち、その商品の価値が十二分に伝わり、ユーザーが払うコスト以上に得られる価値の期待が大きければ、検索ユーザーは商品の購入を検討してくれます。

そのためには、まずは商品の価値を体験してもらうことが大切です。

「お試し版」を提供したり、体験会を開催したり、商品に関するノウハウをできるだけ多く提供したりして、商品の「期待価値」を高めていきましょう。

また、場合によっては、あえて購入を勧めないというアプローチも必要です。

一部の顧客以外、その商品を価格分活用することが難しい場合、その購入が多くの顧客にとっての「浪費」につながる恐れがあります。

そのような事態になれば、せっかく価値ある商品であっても誤解を受け、多くのクレームに見舞われるでしょう。

顧客にとって、その出費が意味のある「投資」となるようなアシストをしましょう。

【CV改善の方針 その4】

顧客と商品のマッチング精度を高め、「アンマッチ」と「ミスマッチ」を無くす

10.会えない「アンマッチ」、合わない「ミスマッチ」を無くす

私たちウェブライダーでは、マーケティングという言葉を以下のように定義しています。

●ウェブライダーが考える「マーケティング」の定義

「商品の提供価値」と「顧客のニーズ」とのマッチング精度を上げる一連のアクション。上記の定義を別の言葉で表現するなら、顧客と商品との出会いのきっかけをつくり、顧客と商品との仲をとりもつことが、マーケティングの役割です。

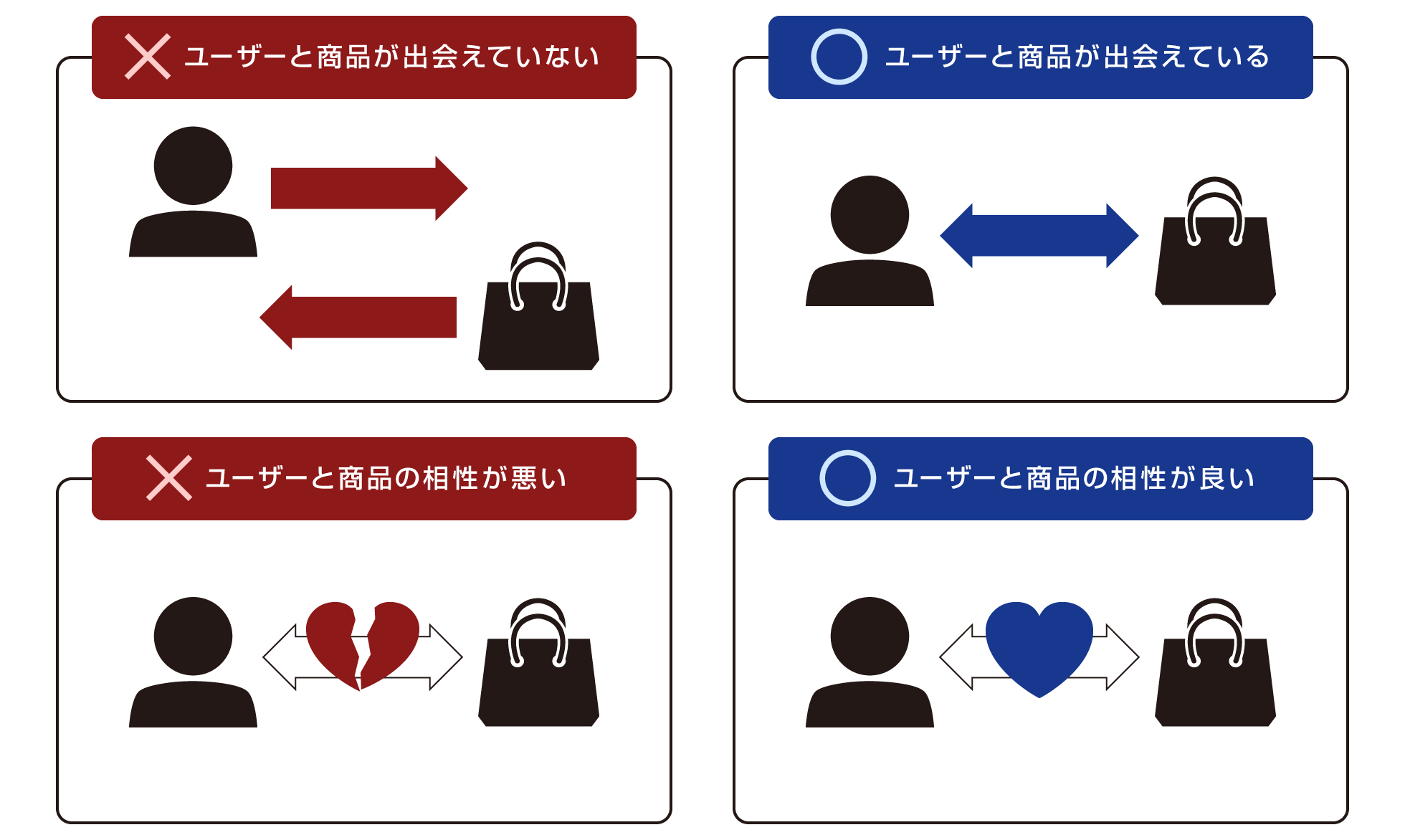

それはつまり、商品と顧客の「アンマッチ」と「ミスマッチ」を防ぐことでもあります。

●アンマッチとミスマッチの違い

- アンマッチ

商品と顧客が出会えていない状態。

- ミスマッチ

商品と顧客の出会いはあったが、お互いの相性が合わなかった状態。

アンマッチを防ぐためには、そもそもの顧客と商品との出会いを生み出さねばなりません。

SEOや広告運用、SNS運用などを通して、まずは商品と顧客の接点をつくりましょう。

また、ミスマッチを防ぐためには、顧客に商品の良さを知ってもらい「この商品なら自分のニーズが満たされる」と感じてもらうようにします。

もちろん、そもそもとして、商品と相性のよい顧客を重点的に集客することも必要となります。

松尾茂起

松尾茂起

マーケティングは恋愛と似ています。

商品と顧客が素敵な出会い方をし、両者が最終的に両思いになるよう、シナリオを考え抜かねばなりません。

奥手な商品訴求だと、相手に自分たちの商品の魅力をしっかり知ってもらえませんし、押しが強すぎても引かれてしまいます。

さらには、相手を一方的に追い回してしまうと(リターゲティングしすぎると)、ストーカーのようになってしまい、気持ち悪がられてしまいます。

その点、SEOをはじめとした検索集客が優れているのは、あくまでも「待ち」の姿勢であり、相手のペースに合わせたコミュニケーションを前提としていることです。

よって、コンテンツの内容が相手の求めるものとズレていない限りは、比較的好意的に接点をもってもらえます。

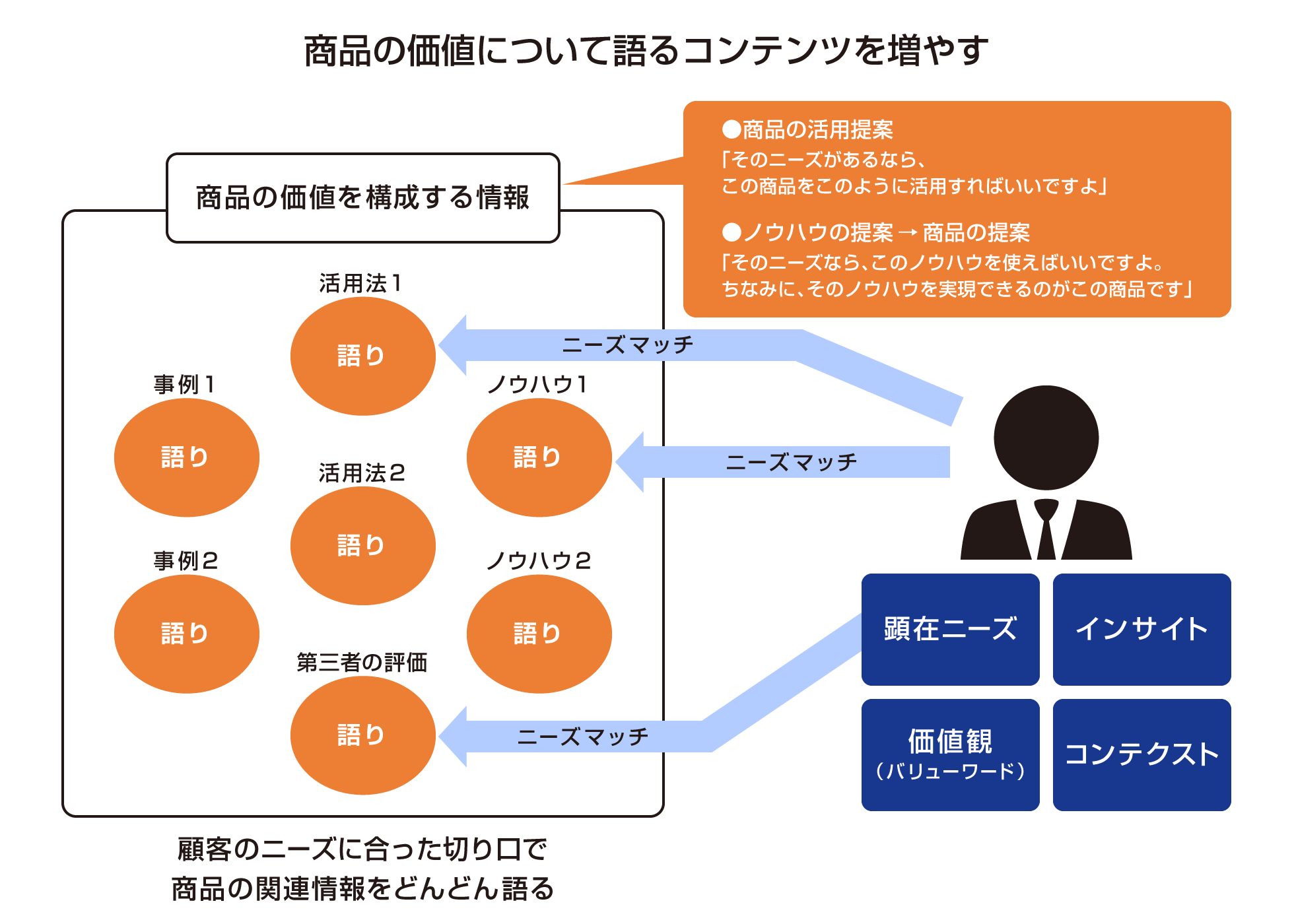

11.商品の価値について語るコンテンツを増やす

商品と顧客のマッチング精度を高めるためには、商品の「価値情報」について語るコンテンツが欠かせません。

その商品が顧客のどんなニーズに応えられるのか、顧客にとってどんな価値を有しているのかを、コンテンツの中で語ります。

たとえば、以下のような情報について語ります。

●語るべき価値情報の例

- 商品を使うことで、どんなベネフィットが得られるか(活用事例やノウハウ)

- ベネフィットを得るためには、商品をどう活用すればよいか(活用シーンや活用法)

- 既存顧客は商品をどのように評価しているか(お客さまの声)

- その商品ならではの独自仕様はあるか(スペック情報)

これらの情報は「なぜ、その商品を買うべきなのか」という「買うべき理由」につながり、検索ユーザーをコンバージョンへ導きます。

SEOが成功しても売上が伸びない理由には、上記のような、商品の「価値情報」について語るコンテンツが少ないことがあげられます。

価値情報が少なければ、商品にどんな価値があるのかが伝わりづらく、結果として、商品に興味をもってもらえません。

では、どのようにして価値を伝えればよいのでしょうか?

ここからは、商品の価値を見える化し、価値を上手に伝える方法について、詳しく説明していきます。

12.自分たちが扱う商品の価値を、4つの価値に分解する

商品の価値情報を語るためには、そもそも何を語ればよいかを、語る当人が理解できている必要があります。

そこでオススメしたいのが、商品の価値を以下の軸で分解することです。

一般的な商品の価値とは、この表でいう「期待価値」を指します。

「期待価値」とは、顧客が商品に対して、購入前から期待している価値のこと。

この表では商品の「期待価値」をまず「基本価値」と「付加価値」という2つの価値に大きく分解しています。

「基本価値」とは、その商品に最低限備わっていないといけない、商品が商品として成立するために必要な価値を指します。

一方、「付加価値」とは、基本価値に上乗せされる、商品の価値をより高めるためのアドオン的な価値。

これらの価値は、さらに「機能的価値」「情緒的価値」、そして「文脈的価値」「相対的価値」という細かな価値に分解できます。

●「基本価値」を構成する2つの価値

- 機能的価値

商品の機能や品質、性能などの価値。

「文賢」の場合、誤字脱字のチェック精度や、校閲や推敲のアドバイスのわかりやすさなどが該当する。 - 情緒的価値

商品から受ける印象や、商品を使うことで感じる精神的な価値。

「文賢」の場合、インターフェイスの見た目や、文賢のサポート対応のホスピタリティなどが該当する。

●「付加価値」を構成する2つの価値

- 文脈的価値

文脈(コンテクスト)から生まれる価値。

ここでいう文脈とは「背景」「経緯」「価値観」といったもの。

「文賢」の場合、信頼できる外部のWebマーケターから紹介されたという文脈や、さまざまなツールを試した結果、最後にたどり着いたツールといった文脈が該当する。 - 相対的価値

相場や周囲からの評価などによって変動する価値。

「文賢」の場合、他社製ツールと比較した際に感じる価格の安さや、ツールを使うことで「外部の高額なライティング講座よりも効率的に文章力を磨けた」といった成果が該当する。

この解説をひとつの式に表すと、以下のようになります。

●商品の価値を表す計算式

商品の期待価値 =(機能的価値+情緒的価値)+(文脈的価値+相対的価値)

前述したとおり、顧客が商品の価値を享受できるのは、商品を使い始め、実際に成果を手に入れたときです。

しかしビジネスにおいては、顧客が商品の価値を享受する前に、顧客から対価をいただくケースがほとんどです。

よって、商品を訴求する際は、顧客に「商品購入後に得られるであろう価値」を想像してもらう必要があります。

その想像によって生まれる価値こそが「期待価値」です。

そして、ここで重要となるのが「想像」という言葉です。

私たちは、何かを想像するために、さまざまな情報を用います。

たとえるなら、その情報は「絵の具」のようもの。

絵の具が多ければ多いほど、私たちは色彩豊かな絵を描くことができます。

顧客が商品の価値を頭の中でカラフルに想像しやすいよう、価値情報という名の絵の具を提供しましょう。

そのためには、自分たちが扱う商品の価値をさまざまな切り口で分解できる「分解力」が必要となります。

松尾茂起

松尾茂起

商品の価値を分解するときは、先ほどの価値分解の法則を意識するようにしてください。

価値の分解を、料理にたとえるなら、どんな食材にも「下ごしらえ」の手順があります。

下ごしらえを間違えると、せっかくの食材の美味しさが削がれてしまいます。

たとえば、魚のアジをさばくときは、三枚おろしが基本です。

「腹」「背」「背」「腹」の順番でさばくことで、アジを美味しくいただくことができます。

あらゆる商品は食材と同じ。

定石を知っておくことで、商品本来の魅力を損なわず、丁寧に分解できるのです。

13.「6W1H」のフレームワークを用いて、価値を分解する

商品の価値は、その商品を使う人がいて、初めて生まれます。

よって、価値を分解する際は「誰がどう使うのか?」という、顧客軸での分解も重要です。

そこでぜひ使ってほしいのが「6W1H」のフレームワークです。

この「6W1H」のフレームワークは、商品(What)を起点に、その商品の価値を「誰が(Who)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰のために(Whom)」「どう使うことで(How)」「どんな目的を達成できるのか(Why)」という切り口で分解していきます。

※誰が(Who)を設定する際は、後述する「ライトペルソナ」を使います。

このフレームワークを用いることで、顧客視点での価値の言語化が可能となります。

それだけでなく、自分たちが気付いていなかったような「商品と本当は相性が良さそうな顧客層」にも気付けます。

松尾茂起

松尾茂起

もし、今まさにマーケティングが上手くいっていないという方は、商品の価値訴求の軸がズレているのかもしれません。

そんな状態では、いくらマーケティングを進めても上手くいきません。

そんなときに、商品の価値を冷静に見極められるのがこの「6W1H」のフレームワークです。

私たちウェブライダーも、文章作成アドバイスツール「文賢」のマーケティングシナリオを考える際、幾度となくこの「6W1H」のフレームワークに助けられました。

今でも、この「6W1H」のフレームワークを用いた社内ワークショップを、半年に一度は実施しています。

14.主観的価値よりも、客観的価値を大切にする

商品の価値には、売り手が評価している「主観的価値」と、顧客が評価している「客観的価値」があります。

価値情報を伝える際は、その情報が「主観的価値」に偏ってしまっていないか気を付けましょう。

なぜなら、売り手がどれだけ「この商品には価値がある」と思っていたとしても、顧客が同じように価値を感じていなければ、その価値情報は顧客に伝わりにくいからです。

商品の売り手(作り手)の多くは、自分たちの商品がいかに素晴らしいかを一方的に語りがちです。

また、自信があればあるほど「良いものなのだから、売れるのは当たり前だ」とも思いがちです。

そうなると、言葉の端々に傲慢さが見え隠れするようになります。

商品について熱く語ること自体は悪いことではないのですが、その情報が顧客にとって価値あるものでなければ、その情報はノイズでしかありません。

場合によっては「押しつけがましくて面倒くさいから、関わらないでおこう」とそっと距離を置かれてしまうこともあります。

大切なのは「顧客が知りたいと思っている価値情報」を重点的に語ることです。

たとえば、以下に2つの例文を用意してみました。

これらの例文は、本講座「SEOベースマーケティング超集中講座2022」の価値について語った文です。

あなたはこの2つの例文を読んで、どのように感じるでしょうか?

本講座は、ウェブライダー代表の松尾が構想に3年かけて完成させたマーケティング講座です。

これまでにない熱量で、私たちのマーケティングへの思いをノウハウにしました。

本講座は、ウェブライダーの最新の成功事例をもとにつくられたマーケティング講座です。

すぐに現場で使えるノウハウが好評で、プレセミナーにて94点という高い評価をいただきました。

この2つの例文を広告に用いるとすれば、コンバージョン率が高いのは後者です。

なぜなら、後者の情報のほうが、顧客にとって価値ある情報だからです。

顧客にとっては、「ウェブライダー代表の松尾が情熱をかけた」という情報よりも「最新の成功事例が元となっている」という情報のほうが「どんな価値を得られるのか」が明確ですし、松尾本人の自画自賛よりも、周りの人の評価のほうがよっぽど信頼できます。

「周りの人の評価」が信頼されやすいのは、その評価という情報は、通常、売り手が操作できない中立な情報だからです。

たとえば、私たちウェブライダーの過去のお客さま事例では、「利用者の本音」のコーナーを追加し、商品について利用者に赤裸々に語ってもらうことでコンバージョンが増えた、という事例もありました。

一般的には、商品の作り手本人の思いよりも、その商品を実際に使った顧客の感想のほうが、商品の価値を判断する情報として信頼されやすいといえます。

ただし、その作り手自身が信頼と実績を重ね続けた結果、顧客から圧倒的な信用が集まっている場合は別です。

周りの顧客の評価よりも、その作り手本人が語る言葉に多くの人は耳を傾けるでしょう。

また、10万字超えの文章や数日間のセミナーで、その商品の価値を尋常ではないほどの熱量をもって語れることで「これほど熱く語れるということは、相当品質に自信があるのだろう」という期待価値を感じてもらえる場合もあります。

とはいえ、基本的に語るべきは「顧客が知りたいと思っている価値情報」です。

特殊なケースを除き、情報発信が主観に偏り過ぎていないかは常に意識するようにしましょう。

15.創意工夫によって生まれる価値で、お得感を上乗せする

先ほど、「商品の価値は、その商品を使う人がいて、初めて生まれる」と伝えました。

これを別の言い方で表せば「商品の価値は、顧客との共創によって生まれる」と言えます。

「共創」とは「共に創る」という意味。

商品の価値は、顧客による「使い方」や「創意工夫」によって変化します。

たとえば、本講座のノウハウはSEOやマーケティングに関するノウハウですが、視点を変えれば恋愛にも使えるでしょう。

本講座を受講した人が「マーケティングだけでなく、恋愛にも役立ち、素敵な恋人ができました!」といえば、それはまさに新たな価値の創出となるのです。

顧客の創意工夫によって生まれる価値は、商品の基本価値にアドオンされる価値となり、商品全体の価値を底上げしてくれます。

以下は、売り手が意図していなかった顧客の創意工夫によって、商品の新たな価値が生まれた例です。

-

山善というメーカーから発売されている食器乾燥機は、プラモデルの塗装の乾燥機の定番として使われている。

無風で熱のみの対流によって乾燥する仕組みが、埃が塗装に付くのを防いでくれるとのこと。 -

崎陽軒のシウマイに付属するタレの瓶のゴム栓は、トロンボーン奏者の間で、純正品の石突きゴムカバーの代用として用いられることがある。

「純正品の十分の一以下の価格で、純正品より長持ちし、おまけに美味しいシウマイが付いてくる」という点で人気とのこと。 -

私たちウェブライダーは、ExcelをWeb制作におけるモックアップの作成ツールとして利用している。

キャンバスサイズを縦に無限に広げられる仕様や、図形やアイコンを簡単に挿入できる機能が便利である。

松尾茂起

松尾茂起

「この商品、こんな使い方もできるんだ!」という気付きが、商品の価値を底上げしてくれるだけでなく、サプライズ的なインパクトももたらしてくれます。

商品の価値情報を伝える上では、その商品を誰かが創意工夫して使っている事例はないかを探すことも大切です。

自分たちが想定していた活用事例だけでなく、あえて、自分たちが想定していなかった活用事例も探してみるのです。

そのためには、商品を実際に使っている顧客の意見やクチコミの中から、マニアックな意見や口コミがないかを調べてみましょう。

ユーザーのヒアリングやアンケートを実施し、マニアックな使い方をしていないかを聞いてみるのも面白いでしょう。

また、ネットの掲示板に自社商品のスレッドが立っているのなら、そのスレッドの投稿に一通り目を通してみてもよいかもしれません。

さらには、自分たちで商品のさまざまな使い方を試してみることで、新たな商品の活用法を見出せないかトライすることもオススメです。

16.活用提案を通して、価値享受のための「商品の使い方」を教える

商品の価値情報を伝える上で、最も重要と言っても過言ではないのが、商品の「活用提案」です。

「活用提案」とは「こんなふうに商品を使えば、商品がもっと役に立ちますよ」といった、使い方の提案です。

それはつまり、その商品をどう活用すれば、どんなベネフィットを享受できるのかを伝えることでもあります。

たとえば、商品の「活用事例」のコンテンツは、まさに活用提案コンテンツの一種です。

顧客がその商品を実際にどう使い、どんなベネフィットを得たのかを伝える事例コンテンツは、そのベネフィットに興味がある顧客にとって「成果を手に入れるためのガイド」となります。

松尾茂起

松尾茂起

「活用事例」のコンテンツは、絶対にあったほうがよいコンテンツの筆頭です。

もし、事例コンテンツをつくりたいけれど、NDAの関係で顧客の名前やプロジェクトの詳細を明かせない場合は、顧客の名前を匿名にし、プロジェクトが特定されない範囲で公表可能な情報を発信すればよいでしょう。

私たちウェブライダーのコーポレートサイトの事例紹介がまさにそのような見せ方になっています。

多くの場合、顧客はその商品にまだ詳しくなく、どのように商品を使うことが自分たちにとっての正解なのかがわかりません。

そんな中、他者がその商品をどう活用し、どう成果を生み出したのかという情報はとても貴重です。

ただ、「活用事例」のコンテンツの場合、顧客の活用実績に依存してしまうことで、あまり面白い活用提案ができない場合があります。

その事態を防ぐためには、売り手自らが積極的に「活用提案」コンテンツをつくることが重要です。

「活用提案」コンテンツをつくる際は、顧客がどんな「潜在ニーズ」を抱えているのかを前もって分析し、その潜在ニーズを満たすためには商品をどのように活用すればよいのか?を考えます。

- 職場で他の人たちから一目置かれ、給与査定にも良い影響が出そうな活用提案

- SNSでフォロワーが増えそうな活用提案

- 既に職場で使っている他社製ツールと上手く連携させて、業務効率を数倍にアップさせる活用提案

- 中長期的な資産形成につながる活用提案

- 人生で悩んだとき、進むべき道を示してくれるコンパスとしての活用提案

可能なら、さまざまな潜在ニーズに対応した、複数パターンの活用提案をおこないましょう。

活用提案が増えれば増えるほど、「この用途にも使える」「あの用途にも使える」というように、商品の期待価値がどんどん底上げされていきます。

ただし、それらの活用提案が顧客にとって魅力的でなかったり、そもそも顧客のニーズと合わなかったりする場合、活用提案は蛇足となってしまいます。

基本的には商品の「基本価値」がしっかり伝わる活用提案をしつつ、プラスαの価値も活用提案で伸ばしていくイメージです。

潜在ニーズの捉え方については、本ページ内の【19番目のアクション】にて詳しく解説します。

松尾茂起

松尾茂起

最近、活用提案の中で面白いと感じた事例は、タクシー配車アプリの「GO(ゴー)」さんが、「夏場の日差しから逃れたいなら、今すぐタクシーに乗りましょう」と訴求していたCMです。

タクシーの車内を「臨時の避暑地」として活用する提案は、「たしかに、それはありだな」という納得感を抱かせてくれました。

17.顧客の「ディープペルソナ」と「ライトペルソナ」を立てる

商品と顧客のマッチング精度を高めるには「自分たちの顧客は誰か」をしっかりと言語化しておく必要があります。

そこで「ペルソナ」と呼ばれる、架空の顧客像(ユーザー像)を立てます。

このペルソナは、想定する顧客の最大公約数的な人物像です。

最大公約数的な顧客(ユーザー)はどのような人物なのかを、性別・年齢・収入といった「デモグラフィック情報」と、性格・趣味趣向・ライフスタイルといった「サイコグラフィック情報」に分けて言語化していきます。

(場所に関する情報として「ジオグラフィック情報」を用いる場合もあります)

また、「商品を探し始めた理由」や「商品の探し方」といった情報を言語化することで、顧客(ユーザー)とどのように接点をもてばよいか、どのようにコミュニケーションをとればよいかが見えてきます。

ちなみに私たちウェブライダーでは、ペルソナを設定する際、「ディープペルソナ」と「ライトペルソナ」という2つのペルソナを設定します。

ディープペルソナは「顧客像」といえる、顧客情報を深いところまで言語化したペルソナ。

ライトペルソナは「顧客層」といえる、顧客情報をざっくりと想定したペルソナを指します。

先ほど紹介した「6W1H」のフレームワークでは、後者のライトペルソナを用います。

この2種類のペルソナを用いる理由は、顧客のニーズをさまざまな角度から捉え、ニーズの解像度を高めるためです。

ニーズを解像度高く把握できれば、そのニーズにピタリとはまる商品の活用提案が可能になります。

ただし、顧客のニーズを言語化するのはそれほど容易ではありません。

とくに難しいのが、顧客の潜在ニーズの言語化です。

そこで私たちは、顧客の潜在ニーズの当たりをつけるための言葉のリストをつくっています。

その言葉のリストについては、本ページ内の【21番目のアクション】で取り上げます。

18.顧客が検索する場所は、検索エンジンだけではないことを意識する

ペルソナを立てることで、顧客がネットでどのように行動し、どこから情報収集しているのかを想像できるようになります。

ただし、情報収集の場所と一口に言っても、今のネット上にはさまざまなサービスやサイトがあります。

よって、本講座では、ユーザーの情報収集スタイルを一旦「検索行動」に限定し、ユーザーはどこで検索するのか?といった「検索する場所」を整理して考えます。

「検索」と聞くと、多くの人はGoogleやYahoo!といった「検索エンジン」での検索を想像するかもしれませんが、今のネットユーザーが検索をおこなう場所は、検索エンジン上だけとは限りません。

たとえば今のネットユーザーは以下のようなさまざまな場所で検索します。

本講座のタイトルは「SEOベースマーケティング」ですが、「SEO」とは「検索エンジン最適化」という意味だけでなく、「検索体験最適化(Search Experience Optimization)」という意味でもあるとお伝えしました。

この意味においては、検索エンジン以外の検索場所でいかにしてコンテンツを見つけてもらうか、という視点も重要となります。

顧客が検索行動で用いるであろう「検索場所」を見つけ、そこでの露出も増やしましょう。

たとえば、Twitter検索で露出するのであれば、あらかじめ、検索ワードでヒットする投稿をタイムラインに流しておきます。

また、「話題の投稿」にピックアップされるよう、投稿への反応が高まるようなコミュニケーションも必要となります。

検索エンジン以外の「検索場所」での露出のコツについても、講座の本編で解説します。

松尾茂起

松尾茂起

私たちウェブライダーのクライアントさまの中には、検索エンジン経由よりも、Instagram経由のほうがコンバージョン数が多いクライアントもおられます。

商材に合わせて最適な露出場所を選ぶことが、マーケティング成功の近道です。

【CV改善の方針 その5】

顧客のインサイト(本音)と潜在ニーズに寄り添う

19.顧客のインサイト(本音)や潜在ニーズは、表面化しづらい

「インサイト」とは、顧客自身が気付いていない「本音」のこと。

インサイト(insight)は、元々は「洞察」や「明察」という意味を表す英語ですが、マーケティングの現場では、消費者自身が気付いていない「本音」を指します。

顧客起点の思考で検索ユーザーをコンバージョンへ導くためには、ユーザーのインサイト(本音)を探り、潜在的なニーズ(潜在ニーズ)を捉える必要があります。

私たちは「自分が本当は何が欲しいのか」を言葉で表現することが苦手です。

自分の深層心理と向き合う必要がありますし、そもそも自分の心の中を表現できる言葉をもちあわせていない可能性もあります。

そのため、ユーザーが「こんな悩みをもっている」「これが欲しい」と言ったとしても、それはあくまでも表面的なニーズ・ウォンツであり、その奥には本当のニーズ・ウォンツが存在している可能性があると考えておきましょう。

ここからは、「インサイト」と「潜在ニーズ」、この2つの言葉について掘り下げていきます。

この2つの言葉は意味を混同しやすいため、まずは2つの言葉を定義しておきましょう。

(以下は私たちウェブライダーなりの定義です)

●インサイトと潜在ニーズの違い

- インサイト

ユーザー(顧客)の心の奥底にある、ユーザー(顧客)自身が気付いていない本音。

ニーズやウォンツのような「欲求」を指すのではなく、ユーザー(顧客)の中に無意識的に存在している気持ち全般を指す。 - 潜在ニーズ

ユーザー(顧客)のインサイトをもとに生まれる欲求のこと。

基本的には、ユーザー(顧客)自身が意識できていないが(もしくは言語化できていないが)、ユーザー(顧客)の中に確実に存在しているニーズを指す。

20.検索ワードの奥に隠されたインサイト(本音)を考える

「インサイト」と「潜在ニーズ」を意識することで、SEOの成果も変わります。

たとえば以前、ウェブライダーでは「看護師 辞めたい」という検索ワードで上位表示したコンテンツを運営していました。

そのコンテンツ内では、看護師を辞めて他業種に転職するノウハウが紹介されていましたが、実はメインとなる内容は、同じように看護師を辞めたいと思っている他の看護師さんが抱えている「各々の職場への愚痴を掲載する」というものでした。

そのような内容にした理由は、「看護師 辞めたい」というワードで検索する看護師さんのインサイトを、実は看護師の仕事を本当に辞めたいわけではなく「まずは自分の気持ちに共感してくれる人の存在を探しているのでは?」と考えたためです。

その仮説のもと制作されたコンテンツは、実際に「看護師 辞めたい」という検索ワードで1位に表示され、多くのアクセスを集めました。

(※そのコンテンツが公開されていたサイトは、クライアントさまの事情で現在はクローズされています)

また「素敵なギフト」というメディアでは、現在「内祝い おしゃれ」という検索ワードで1位に表示されている記事があります。

その記事では、Instagramでのアンケート結果をもとに、「これさえ選べば恥をかかない」「これさえ選べば失敗しない」という視点で、おしゃれなギフトを厳選して紹介しています。

そのような内容にした理由は、「内祝い おしゃれ」と検索するユーザーのインサイトを「モノを選ぶセンスがない人間だと思われたくないのでは?」と考えたためです。

こういったインサイトに気付くためには、検索ワードをあえて疑ってみることも大切です。

具体的には、目に見える検索ワードの奥に、検索ユーザーの本音が隠されていると考えるようにします。

日本には「本音」と「建前」という言葉があるとおり、その検索ワードを「建前」として入力されたものだと捉えるのです。

たとえば、私は以前、知人と話していたときに、次のような意見を聞いて驚いたことがあります。

「検索エンジンで検索すると、履歴が残るじゃない?

だから、恥ずかしいキーワードでは検索したくないんだよね」

検索エンジンを使い慣れた人からすると信じられないような意見ですが、世の中には「検索履歴の消し方がわからないために、検索行動に慎重になる」人もいるのです。(少数かもしれませんが)

たとえば、「看護師 辞めたい」というワードの奥に隠されていたであろう「本当は看護師を辞めたくないのに、今勤めている病院の師長との関係性が悪くて、毎日のストレスがひどい・・・。師長が悪い人ではないことはわかっているんだけど、いちいち言い方がキツくて涙が出そうになる。私がまだ職場に慣れていないということもあるけれど、せっかく憧れの看護師になれたのに、ああ、モヤモヤする・・・」といったインサイトは、検索ワードの字面からはなかなか見えてきません。

ユーザーのインサイトをつかめなければ、ユーザーに寄り添ったコンテンツはつくれません。

その結果、コンバージョンはもとより、検索順位さえも上がらないといった事態が生じるのです。

ではインサイトはどのようにして探ればいいのでしょうか?

そこでオススメしたいのが、私たちウェブライダーが提唱する「11の基本欲求」「11の価値志向」「バリューワード」という3つの概念を用いたインサイトの探索です。

21.「11の基本欲求」と「11の価値志向」を知り、1,800以上のバリューワードとともに、インサイトや潜在ニーズの当たりをつける

私たちウェブライダーは、これまで数多くのコンテンツ制作を通じて、顧客のインサイトや潜在ニーズと向き合ってきました。

その過程で、人のニーズがどのように形成されていくのか、そのロジックを少しでも明らかにしたいと考えました。

その目的のもと、度重なる分析から生まれたのが「11の基本欲求」と「11の価値志向」という概念です。

このふたつの概念は、私たち人間の根源的な欲求や価値観をシンプルな言葉に表したもの。

心理学者のマズロー教授や進化心理学者のケンリック教授といった知の巨人たちが体系化した理論を参考にさせていただきつつ、僭越ながらも、私たちが独自に言語化した概念です。

まずは「11の基本欲求」という概念から解説します。

●11の基本欲求(ウェブライダーが体系化した、人の根源的な欲求)

- 安全でいたい

生命の危険を減らしたい、自分の身を安全な場に置きたい

- 健康でいたい

病気や怪我の不安から解放され、健康に過ごしたい

- ストレスを減らしたい

ストレスを減らし、精神を安定させたい

- 協力者を得たい

自分に賛同し、協力してくれる人を得たい

- 地位を得たい

揺らがない安定した地位を得たい、自分だけの特別な地位を得たい

- 優位に立ちたい

他者よりも権力をもち優越感を得たい、他者に慕われたい

- 自由を得たい

誰にも束縛や邪魔をされず、自分の思い通りに行動したい

- 快楽を得たい

心地良い状態になりたい、楽しい状態になりたい

- 進歩したい

これまでの自分よりも成長したい、良い結果を出したい

- 自己愛を高めたい

自分をもっと好きになりたい、自分をもっと褒めてあげたい

- 子孫を残したい

愛する人との結晶としての子どもが欲しい、自分が生きた証としての子孫が欲しい、守るべき存在を得て守り抜きたい

この「11の基本欲求」は、私たち人間のニーズの大元となる根源的な欲求を言語化したものです。

私たちウェブライダーは、あらゆるニーズは、上記のいずれかの欲求、もしくは複数の欲求の掛け合わせによって生まれると考えています。

そして、上記の11の欲求ワードを用いることで、世の中のヒット商品が、顧客のどんなニーズを満たしているのかをシンプルに言語化できるようになります。

たとえば、当社が運営している文章作成アドバイスツール「文賢」の場合、「安全でいたい」「ストレスを減らしたい」「優位に立ちたい」「進歩したい」「自己愛を高めたい」という5つの基本欲求を満たしているといえます。

●文章作成アドバイスツール「文賢」が満たしている基本欲求

- 安全でいたい

誤解を与えてしまう文章や、意図せず他者を傷つけてしまう文章を書いてしまうことで起こるトラブルを未然に防ぎたい

- ストレスを減らしたい

文章の作成を効率化し、文章作成にかかる時間を短縮化したい

- 優位に立ちたい

他者よりも洗練された文章を書きたい、オリジナリティのある豊かな表現力を手に入れたい

- 進歩したい

文章を上手く書けないコンプレックスを克服したい、文章力を手に入れて出世したい

- 自己愛を高めたい

自分が満足できるような文章力を手に入れたい、自分が納得できる品質の文章を書きたい

ただし、上記の「11の基本欲求」はあくまでも基本的な欲求です。

これらの言葉だけでは、顧客のインサイトや潜在ニーズを解像度高く言語化できないことがあります。

そこで私たちは、人間の欲求を「価値観」という軸でも理解しようと考えました。

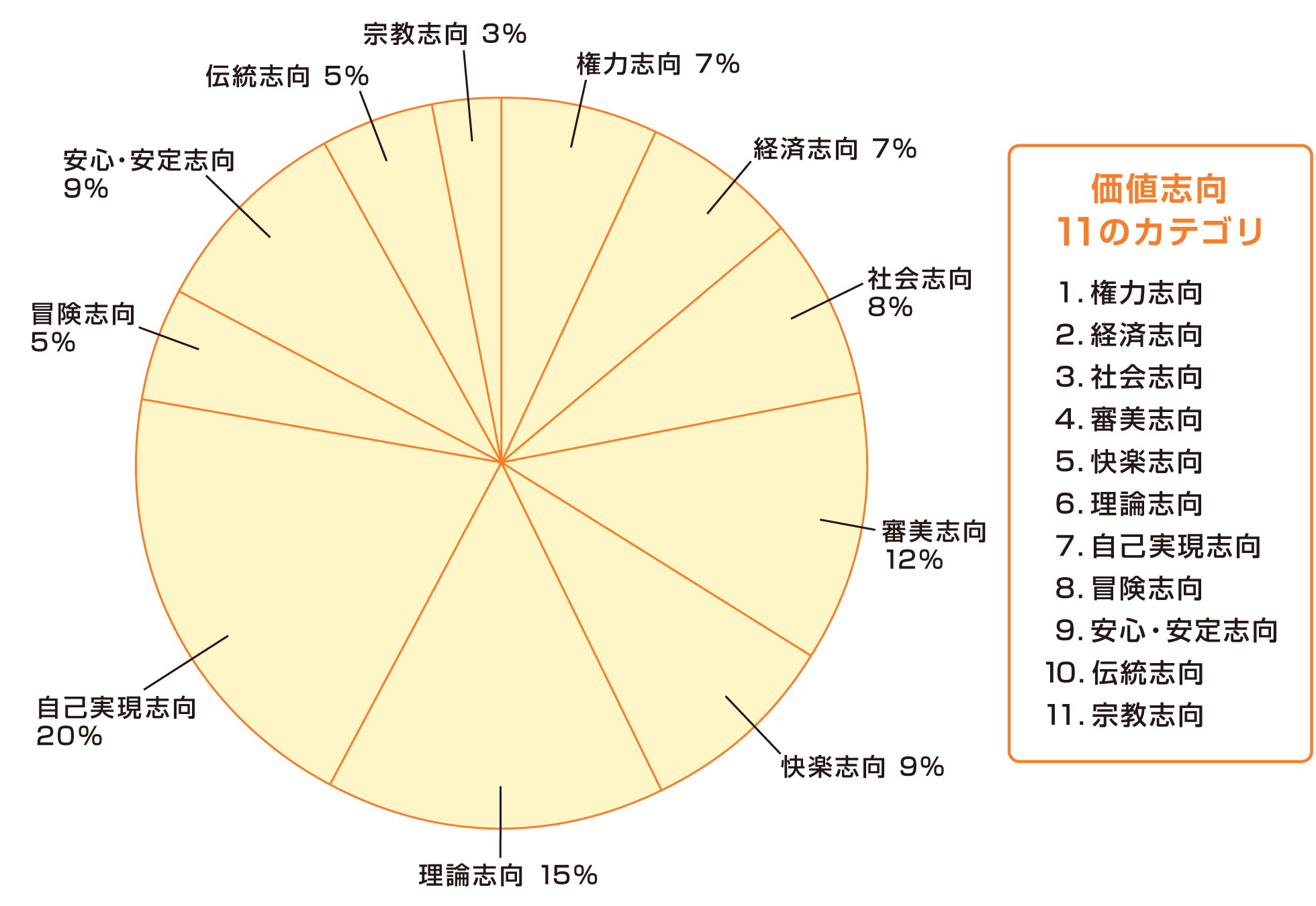

そうして生まれたのが、以下の「11の価値志向」という概念です。

先ほどの「11の基本欲求」に、以下の「11の価値志向」を掛け合わせることで、インサイトや潜在ニーズをより解像度高く言語化できるようになります。

●11の価値志向(ウェブライダーが体系化した、人の根源的な価値観)

- 権力志向

他者よりも権力をもち、優位に立ちたい

- 経済志向

利益につながる行動や経済的な安定を重視したい

- 社会志向

社会への貢献や、社会の中での上手な立ち回りを重視したい

- 審美志向

美しさや洗練性を重視したい

- 快楽志向

本能的な気持ちよさや楽しさを重視したい

- 理論志向

論理の整合性や納得性を重視したい

- 自己実現志向

何者かになりたい、自分らしさを追求したい

- 冒険志向

スリルやワクワクを味わいたい、未知のものに出会いたい

- 安心・安定志向

安心して生活したい、不安を無くしたい、変化を少なくしたい

- 伝統志向

伝統や歴史を大切にしたい

- 宗教志向

人智を越えたものを大切にしたい、宗教的な道徳に従いたい

私たちは、人の価値観は基本的に、上記の「11の価値志向」のバランスで成り立っていると考えるようになりました。

以下はそのバランスをイメージした図です。

世の中には、上記の図のように「自己実現志向」や「理論志向」が強めの人もいれば、「社会志向」や「安心・安定志向」が強めの人もいます。

ちなみに「権力志向」という言葉を見てギョッとされた方もいるかもしれません。

しかし、たとえば何かの商品を他人よりも早く手に入れたい、他人よりも出世したいという心理は、まさに他人よりも優位に立ちたいという権力志向に他なりません。

(権力が問題視されるのは、その権力を悪しきことに使おうとする場合であって、何かを守ろうとしたり何かを改善しようとしたりするために手に入れる権力については問題ないと考えています)

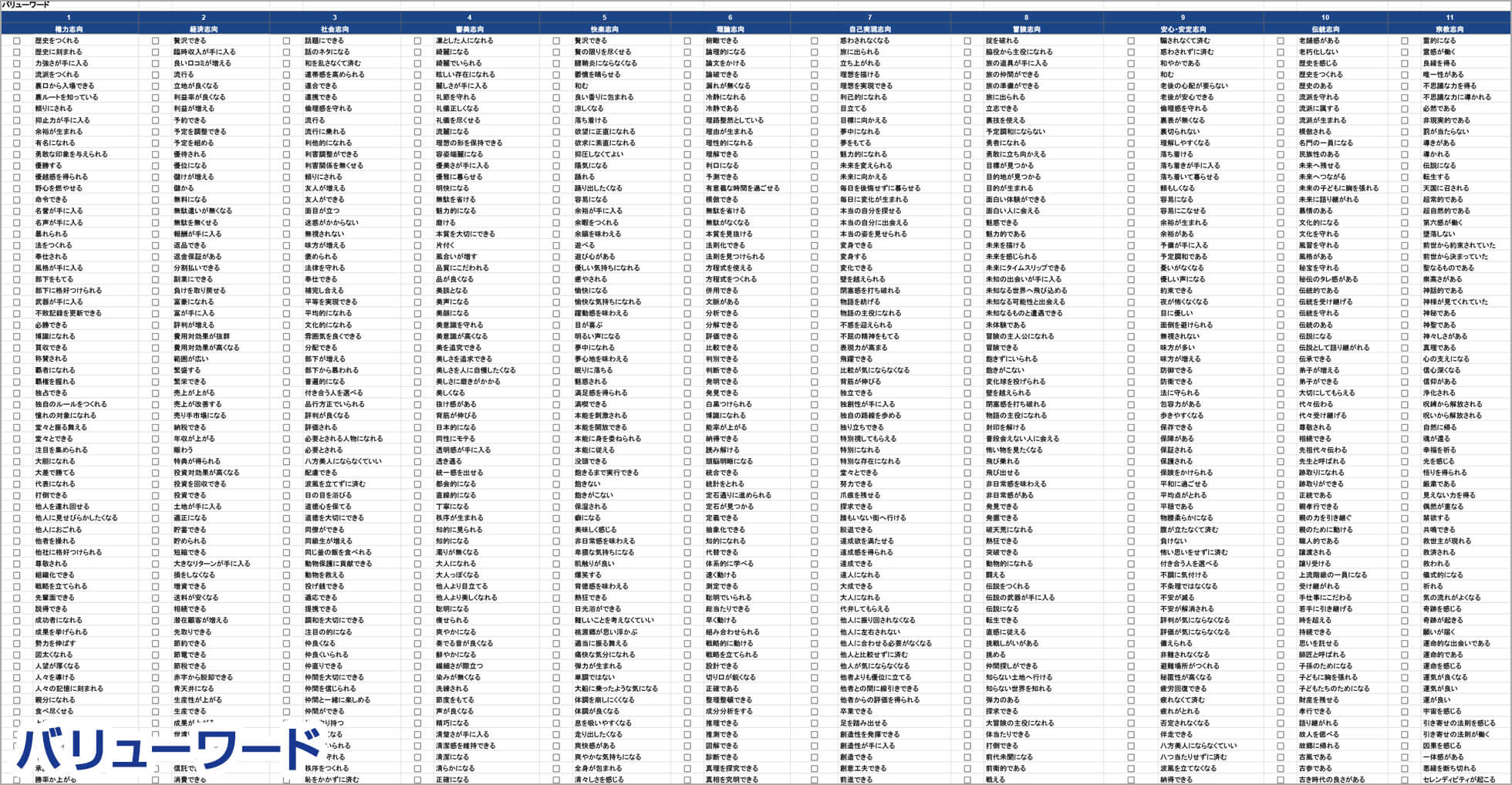

そして私たちは、この「11の価値志向」をさらに細かく分類しました。

それが、私たちが1年かけて言語化した1,800以上の「バリューワード」です。

この「バリューワード」は、私たちが価値を感じるさまざまな概念を1,800以上の言葉にまとめたものです。

たとえば、先ほどの「11の価値志向」にあった「安心・安定志向」という言葉には「落ち着いて暮らしたい」「味方が欲しい」「悩みが無くなってほしい」といったさまざまなニーズが存在します。

そういったさまざまなニーズを、「11の価値志向」にぶら下がる子要素として、1,800以上の言葉にまとめました。

もちろん私たちの心はとても複雑なため、このバリューワードが私たちのニーズをすべて網羅しているとは言えません。

しかし、潜在ニーズやインサイトの当たりをつける上では、十分な数が集まっていると考えています。

先ほど紹介した「11の基本欲求」と「11の価値志向」、そしてこの「バリューワード」を活用すれば、顧客の潜在ニーズやインサイトを言語化しやすくなります。

また、顧客のニーズに合わせた商品の活用提案をする際にも、これらの概念は役立ちます。

前述したとおり、私たちはバリューワードをまとめあげるために、1年という期間をかけました。

人間心理を深掘り、細かく言語化していく作業は、途方もなく苦しいものでした。

しかし、その苦しさを乗り越え、膨大な言葉を手に入れた今、私たちは1年前とは比較にならないくらい、顧客に寄り添ったマーケティングを意識できていると考えています。

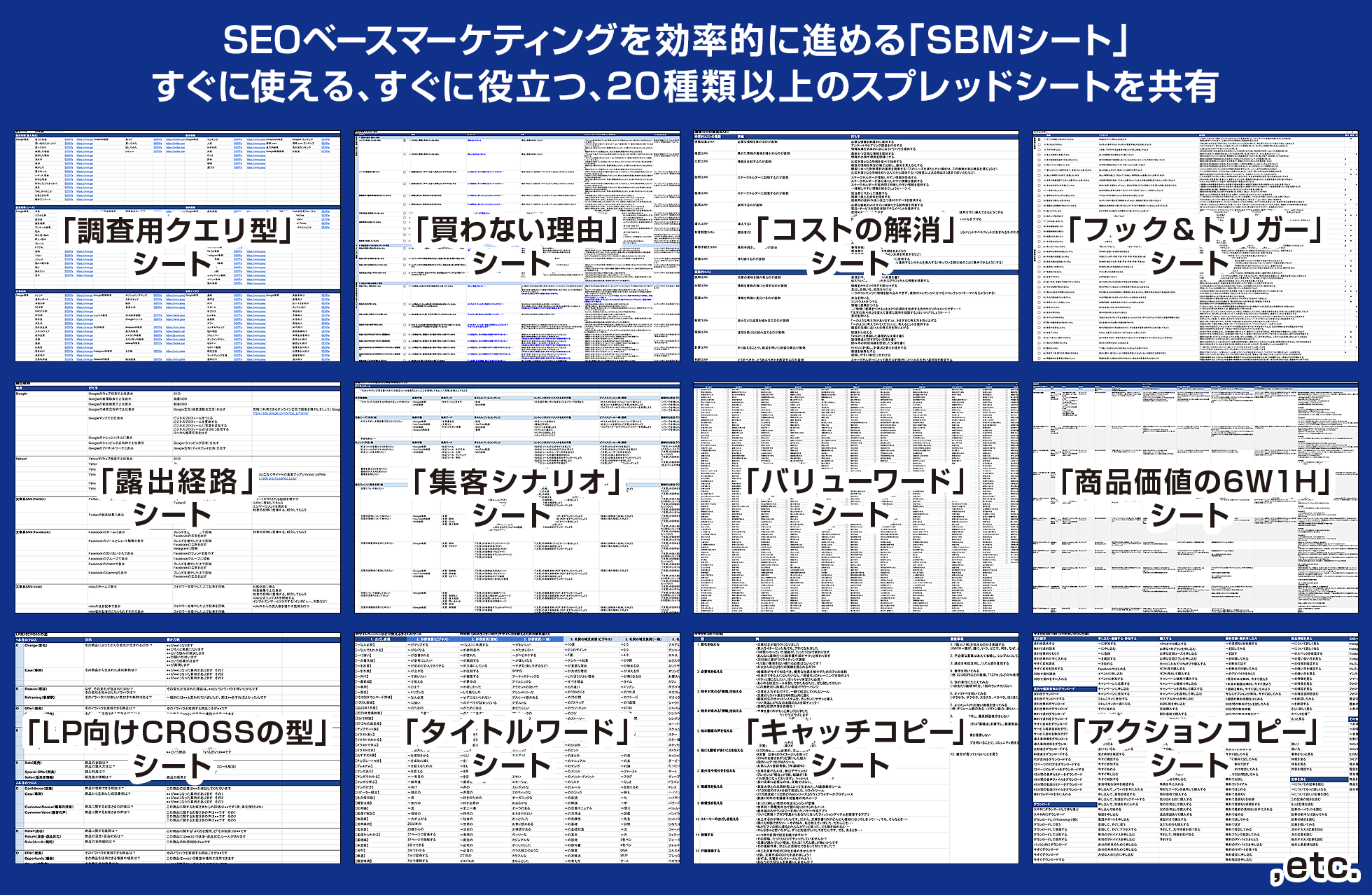

このバリューワードは、本講座で提供する【SBMシート】の中にまとめられていますので、本講座をお申し込みされた方は、ぜひその全貌をご確認ください。

当社が言語化したこれらの価値理解のフレームワークを、社会のためにより役立てたいと考えています。

もし、大学などの研究機関さまで、このバリューワードなどに興味をもたれましたら、共同研究をさせていただければと考えています。

ご連絡をいただける際は、こちらのフォームからご連絡ください。

22.ユーザー(顧客)のコンテクスト(背景・文脈)を探る

インサイトや潜在ニーズを探るためには、ユーザー(顧客)の「コンテクスト(背景・文脈)」を意識することも大切です。

私たちの行動はコンテクスト(背景・文脈)によって決まります。

コンテクストとは、その行動が生まれたきっかけや理由や状況を総称する言葉です。

たとえばコンテクストには、ユーザーが直前にとっていた行動や、ユーザーが置かれている環境、さらにはユーザーの価値観などが含まれます。

コンテクストを意識することは、ユーザー(顧客)の「過去」や「今」を意識することでもあります。

私たちのすべての行動には、何らかの理由が存在します。

インサイトや潜在ニーズも、何らかの理由から生まれます。

よって、以下のようなコンテクストに関する問いをもちながら、ユーザーの(顧客)の過去から今にかけての時間軸をベースに、インサイトや潜在ニーズの当たりをつけることも大切です。

●コンテクスト(背景・文脈)に関する問い

- ユーザーがもちあわせている前提知識や情報は?

- ユーザーが置かれている環境や状況は?

- ユーザーが直前にとっていた行動は?

- ユーザーが参考にしているサイトや書籍は?

- ユーザーが大切にしている価値観は?

たとえば「マーケティング講座」というキーワードで、誰かが検索したとしましょう。

「マーケティング講座」とは、その言葉のとおり、マーケティングに関する講座の情報を求めて検索されていると想定されますが、誰がどんなコンテクストで検索するかによって、潜在ニーズは大きく変わってきます。

たとえば、仕事で日常的にストレスを抱えている人が検索する場合、「もうこれ以上ストレスを抱えたくないから、マーケティング講座とはいえ、楽しく前向きに学べる講座がいいな」という潜在ニーズが存在しているかもしれません。

また、上昇志向の強い人が検索する場合、マーケティングの知識だけでなく「尊敬できるメンターと出会いたい」というニーズや「自分のマーケターとしての可能性を引き出してほしい」というニーズがあるかもしれません。

このように、ユーザーの多様なコンテクストを意識するだけで、想定されるインサイトや潜在ニーズは変化します。

コンテクストは人の数だけ存在します。

考えすぎても当たりをつけられませんので、まずは最大公約数的なユーザー像やユーザー層に絞って、コンテクストを考えてみてください。

ちなみに、コンテクストを考える上では、ユーザー(顧客)のヒアリングやアンケート、さらにはアクセス解析といったデータを参考にするのもオススメです。

松尾茂起

松尾茂起

コンテクストについて考えることで、ペルソナがより具体的になり、マーケティングの精度も高まります。

23.ユーザーの本音に触れる機会を増やす

インサイトや潜在ニーズを探るためには、対象者と直接コミュニケーションし、本音を聞き出すのが近道です。

たとえば、私たちウェブライダーでは、コンテンツの企画時、コンテンツの対象となる人たちを数名集め、お菓子などを食べてくつろぎながら話す「ゆるい座談会」を企画することがあります。

この「ゆるさ」を意識することが大切で、ゆるさがあることで、参加者が本音を出しやすくなります。

報酬が発生するヒアリングや座談会の場合、参加者が「報酬にふさわしい意見を述べなければ・・・」「失言しないようにしなければ・・・」と気負ってしまい、なかなか本音が聞けなかったり、本音を話してくれるまでに時間がかかったりすることがあります。

そうならないためにも、ヒアリングや座談会では、報酬の金額にかかわらず、参加者が「ぶっちゃけトーク」をできるようなラフな空気感を大切にしたほうが良い結果を得られます。

そのような空気感を醸成するには、ファシリテーターのコミュニケーション力に頼るべき部分が多くなりますが、ぜひ「あえてのラフな空気感」を意識してみてください。

また、アンケートを集める際にも、対象者が本音で答えやすい演出を意識してみましょう。

とくにクラウドソーシングで集めるアンケートは、「報酬が欲しい!」「評価してもらいたい!」という目的で、回答者が肩肘を張って回答する場合があります。

そういった状況を回避するためには、アンケートの募集文を柔らかな口調にしたり、アンケート内の問いをあえてフランクにしたりするとよいでしょう。

たとえば「正直なところ、どう思いますか?」といった軽い口調でアンケートをとってもよいかもしれません。

また、ヒアリングやアンケートを実施せずとも、世の中の本音が集まる場所を知っていれば、そこでリアルな声を集めることができます。

たとえば、「Yahoo!知恵袋」や「教えて!goo」といったQ&Aサイトや、匿名の掲示板を覗くこともオススメです。

松尾茂起

松尾茂起

私は日常的に、スマホで「Yahoo!知恵袋」のアプリや掲示板のアプリを開き、世の中の人たちの本音に触れるようにしています。

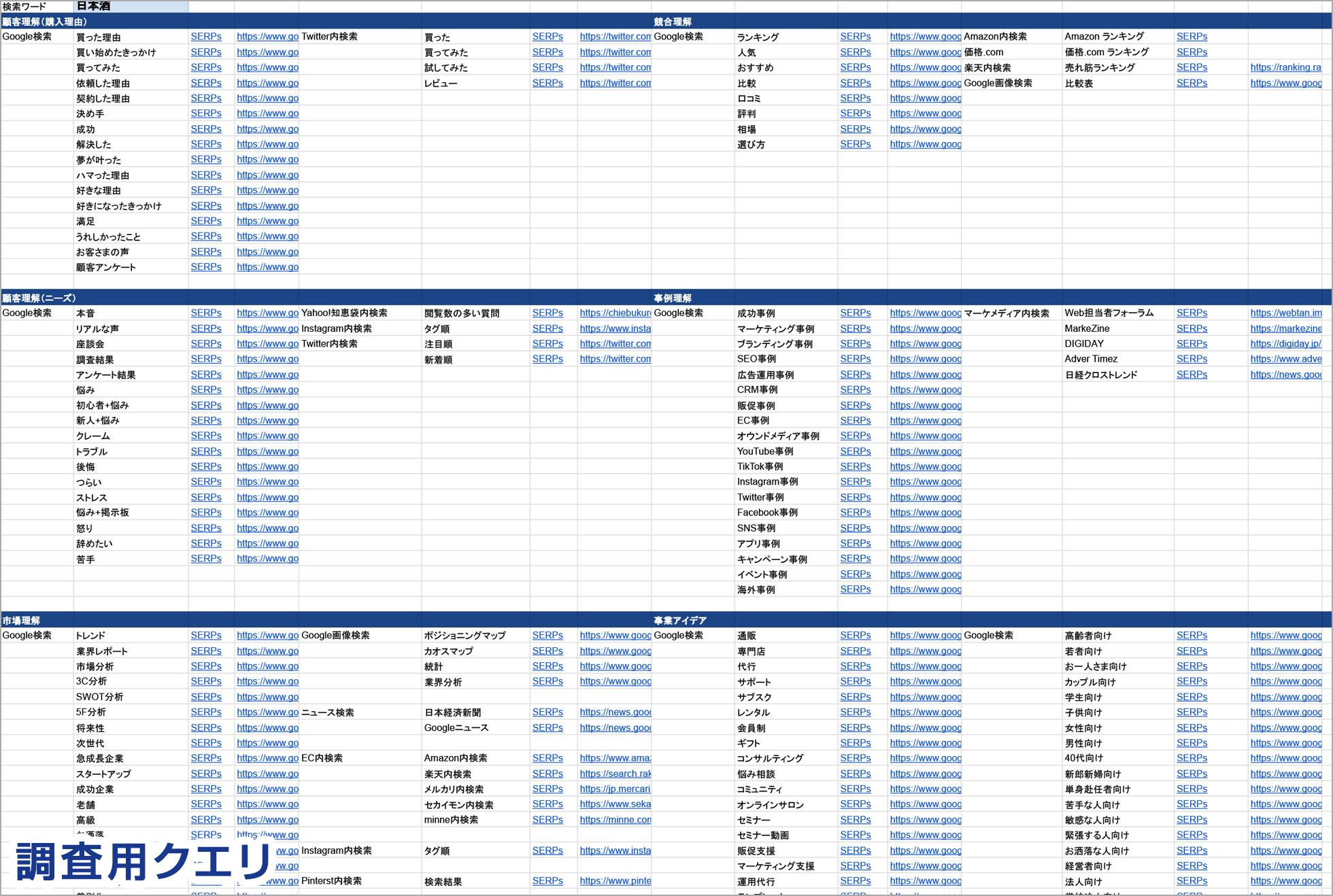

ちなみにウェブライダーでは、検索エンジンを使ったリサーチも積極的におこないます。

たとえば商品購入者の本音を集めるためには「商品名+買ってみた」「商品名+決め手」「商品名+うれしかったこと」といった検索ワードで検索してみるとよいでしょう。

私たちは検索エンジンを使ったリサーチを効率化するため、よく使う検索コマンドを「調査用クエリ」というスプレッドシートにまとめています。

松尾茂起

松尾茂起

この「調査用クエリ」のシートは、まさに検索エンジンを究極のリサーチツールとして活用するためのツールです。

検索エンジンには購入者の本音がインデックスされていることがあります。

「調査用クエリ」のシートを使って検索することで、その本音を見つけやすくなります。

上記の「調査用クエリ」のシートも、本講座で提供する【SBMシート】の中に含まれています。

ぜひリサーチツールとしての検索エンジンの便利さを体験してみてください。

24.インサイトや潜在ニーズは繊細なものだと理解し、細心の注意を払って接する

ユーザーのインサイトや潜在ニーズの当たりが付けば、商品の訴求も変わってきます。

ユーザーが知りたい商品の価値情報の当たりが付けられれば、あとはその情報を文章や写真などで伝えるだけです。

ただし、ここで一点、注意すべきことをお伝えしておきます。

それは、ユーザーのインサイトや潜在ニーズについてコンテンツ内で触れるときは、雑に触れてはいけないということです。

とくに商品の活用提案をおこなう際には気をつけましょう。

「あなたの●●というニーズを満たすために、この商品をオススメします」とストレートに言ってしまったがために、かえってコンバージョンへ導けないケースがあるのです。

これは、「赤の他人に、自分のことがさもわかっているように言われたくない」という心理が存在するからです。

そもそも、インサイトや潜在ニーズは、顧客が心の中にあえて閉じ込めている気持ちでもあります。

よって、他人から「あなたは本当はこう思っていますよね?」「本当はこれをしたいんですよね?」などとわかった風に言われると、相手の言っていることがどれだけ正しくても、「なぜ、あなたにそんなふうに決めつけられないといけないんだ」と反発してしまいやすいのです。

たとえば、異性にモテたくてこっそりジム通いを始めた人に対して、「モテたいからトレーニング頑張っているんですよね?」とニコニコしながら言ってしまうと、相手は気分を害するでしょう。

実は世の中のヒット商品の多くは、顧客のインサイトや潜在ニーズを理解しながらも、顧客の気持ちに配慮した丁寧なコミュニケーションをとることを心がけています。

たとえば、潜在ニーズへの訴求を直接的な言葉を用いておこなうのではなく、あえて抽象的で曖昧な言葉を用いてみたり、現実味のある写真ではなくあえてイメージ寄りの写真を採用したりと、抽象表現を活用しながらコミュニケーションのバランスをとることもあるのです。

つまり、直接的な訴求で売れる商品もあれば、直接的な訴求だとかえって売れない商品もあるのです。

平たくいうと、「品がないアプローチ」が通用する商品と、通用しない商品があります。

ただし、価値情報が抽象的すぎて、結局どんなベネフィットが得られるのかがわかりづらいのも問題です。

商品によっては、「あなたの●●という本音を満たす商品です」とストレートに伝えてしまったほうがよいケースもあります。

欲望に正直な分野の商品であればあるほど、オブラートに包んだ訴求よりも、直接的な訴求のほうが受け入れてもらえるでしょう。

よって、扱う商品カテゴリや、顧客の価値観とのバランスをとりながらも、できるだけわかりやすく価値訴求をしていくことが大切です。

ちなみに、この価値訴求のバランスをとるためには、「ハイコンテクスト」と「ローコンテクスト」という「理解のコンテクスト」を意識しておく必要があります。

この2つの言葉については、本ページ内の【39番目のアクション】で詳しく解説します。

【CV改善の方針 その6】

顧客の負荷を下げながら、商品の価値を伝える

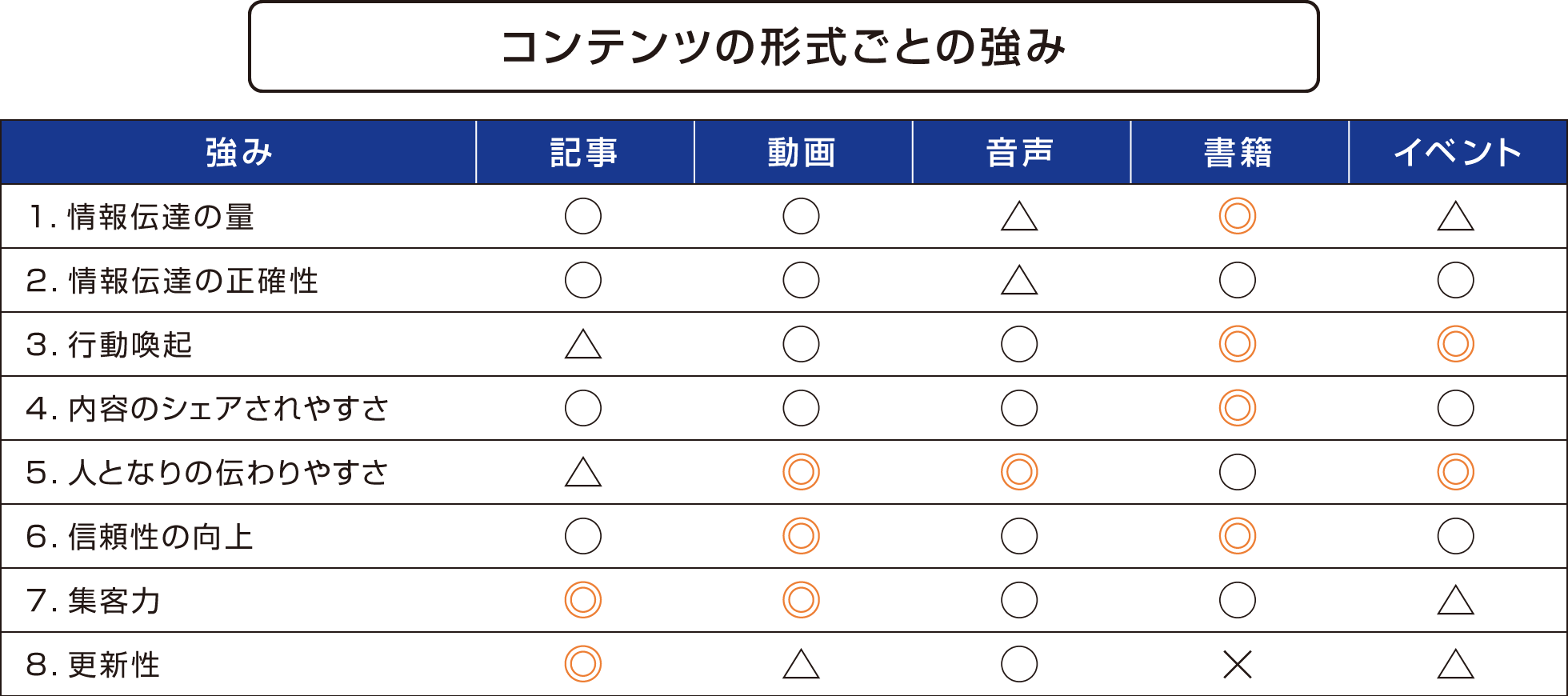

25.商品の価値伝達に最適な形式のコンテンツをつくる

商品の価値情報を伝えるためにはコンテンツが必要です。

ただし、コンテンツと一口に言っても、コンテンツの形式には「記事」「動画」「音声」といったさまざまなものがあります。

よって、コンテンツをつくる際は、対象顧客に合わせて、最も価値が伝わりやすい形式を採用します。

以下はコンテンツの形式ごとの強みをまとめたものです。

SEOにおいては原則として記事の制作がメインとなりますが、検索ワードによっては、動画が上位表示することも増えてきました。

また、漫画形式のコンテンツはSNSで拡散されやすいだけでなく、漫画の一部を記事に設置することで、見た目の華やかさが加わり、記事をリッチ化できます。

文字が詰まった印象も緩和され、読みやすさやわかりやすさと共に、記事の読了率が上がるケースもあります。

そしてイベントは参加者とのインタラクティブなコミュニケーションができるほか、一体感を醸成でき、ひとりでは申し込みしづらい商品も、他の人と一緒なら申し込みできそうといった雰囲気をつくれます。

書籍化については、紙の本での出版ハードルは高いですが、Kindle版すなわち電子書籍版であれば、個人でもカンタンに出版できます。

書籍が優れているのは、活字の力を用いて情報を丁寧に読者に届けやすいことであり、読者からしても読後の達成感が高くなりやすいことです。

達成感が高くなればなるほど、その達成感を燃料に行動を起こしてくれやすくなります。

つまり書籍はコンバージョン喚起のツールとして優れています。

上記のように、コンテンツには形式ごとにさまざまな強みがあります。

自分たちの顧客が、普段どのようなプラットフォームで情報収集しているかを考えながら、顧客に最適な形式を選びましょう。

ただし、顧客の行動は多様化しています。

記事を読む顧客が多いだろうと想定して、記事の形式に固執してしまうと、動画から入ってくる顧客をカバーできず、思わぬ機会損失を招いてしまいます。

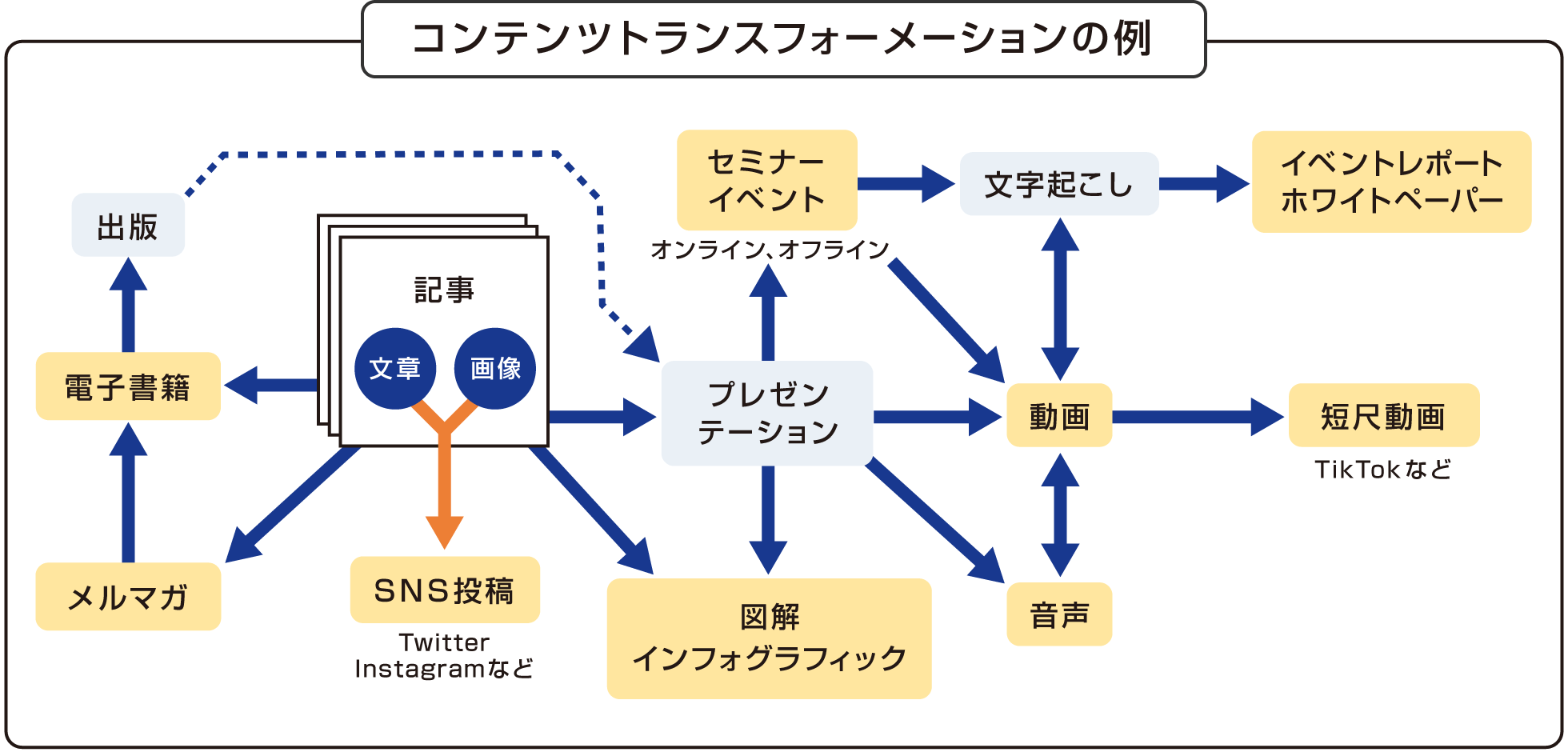

そこでオススメしたいのが、「コンテンツトランスフォーメーション」という考え方です。

「コンテンツトランスフォーメーション」とは、ひとつのコンテンツを複数の形式に変化させることを前提とし、コンテンツを企画することを指します。

たとえば、何らかのノウハウを取り上げた記事があれば、そのノウハウに関するセミナーイベントを開催します。

そのセミナーイベントを録画しておけば、録画をあとで編集してYouTube投稿用の動画を作成できるだけでなく、動画から音声を抜き出せば音声配信もできます。

動画の内容によっては、内容の一部を切り出し「短尺動画」をつくるのもよいでしょう。

余談ですが、最近のYouTubeは、通常の尺の動画と短尺動画との再生回数に100倍ほどの差が生まれることがあります。

1,000回ほどの再生回数だった動画の内容を短尺仕様にした途端、数十万回も再生されることがあるのです。

動画というひとつの形式だけでも、尺が異なるだけで、届く対象や再生回数に大きな変化が生まれる。

これはつまり、コンテンツの形式を変えるだけで、自分たちが想定していなかった層に価値情報を伝えられる可能性があるということです。

とくに最近では、コンテンツをさまざまなフォーマットで容易につくれるツールが増えています。

コンテンツをつくる際は、ひとつのコンテンツ形式だけに執着せず、「コンテンツトランスフォーメーション」を意識しましょう。

松尾茂起

松尾茂起

社内のミーティング風景を録画しておき、その録画を公開するというアプローチもオススメです。

ミーティング風景を公開できるということは風通しのよいだという印象が強まり、商品への信頼感も高まります。

私たちウェブライダーも社内のミーティング風景をYouTubeにアップすることがあります。

26.顧客の比較コストや情報収集コストを肩代わりする

コンテンツをつくる際は、顧客の負荷すなわち「顧客が負担するコスト」を軽減しましょう。

顧客が負担するコストとは、内容を理解するために頭を使うコストや、複数社の商品情報を収集して比較するコストなどです。

これらのコストを下げれば下げるほど、顧客の負荷は減り、意思決定スピードに良い影響が出ます。

つまり、コンバージョンへ導きやすくなるのです。

この「顧客が負担するコスト」は大きく分けて、以下の5つがあります。

●顧客が負担する5つのコスト

- 時間的コスト

- 頭脳的コスト

- 心理的コスト

- 身体的コスト

- 金銭的コスト(ただし、このコストは原則として顧客に負担してもらう)

そして、これら5つのコストは、さらに以下の39のコストに細分化できます。

顧客が商品の購入をあきらめる場合、その原因は価格以外にもあるかもしれません。

たとえば、顧客は「なんだか面倒くさい」という気持ちだけで、購入をあきらめてしまいます。

この「面倒くさい」という気持ちの大元にあるのが、上記の「時間的コスト」「頭脳的コスト」「身体的コスト」です。

また、「本当にこの商品を買って大丈夫なのだろうか?」という気持ちも購入意欲を下げる原因となり、その気持ちの大元にあるのが「心理的コスト」です。

もちろん世の中には、買いづらいのに人気の商品や、購入のフローが複雑なのに売れている商品もあります。

しかしそれらの商品が売れているのは、良い意味で、単に「期待価値」が非常に高いだけです。

期待価値が高い商品は、「多少面倒なことがあっても、その面倒を乗り越えてでも購入したい」というモチベーションを生み出せます。

そうなれば理想的なのですが、そんな高い期待価値はなかなか容易に実現できるものではありません。

商品の価値情報を伝える際には、以下のような式を頭の中に入れておき、顧客が負担するコストに常に意識を向けておくことが大切です。

●顧客が商品を買いたくなる公式

商品の期待価値 ー 顧客が負担するコスト = 商品購入のモチベーション

売上がなかなか伸びないときは、上記39のいずれかのコストを削減できないかを考えてみましょう。

そして、顧客に代わって負担できるコストがあれば、積極的に肩代わりしましょう。

27.比較コンテンツを通して、顧客をコンバージョンへ導く

商品の価値を伝えるためには、相対的に価値を伝えることも必要です。

そこでオススメしたいのが、他社商品との価値を比較する「比較コンテンツ」です。

他社商品との比較は、比較広告になりそうなので抵抗があるという人も多いでしょう。

しかし、顧客の立場になれば、比較コンテンツが求められる理由はすぐにわかります。

前述したとおり、顧客は「時間的コスト」「頭脳的コスト」「心理的コスト」に敏感です。

自分の条件に合った商品を効率よく探したい、商品を購入したあとで「もっと良い商品があったなんて知らなかった・・・」などと後悔したくない、そういった理由で、比較コンテンツを求めるのです。

ただし、ここで顧客が求めているのは、誠実で信用できる比較コンテンツです。

自社商品をプッシュしようとするあまり、自社商品を不自然に褒め称えているコンテンツは信用されません。

比較コンテンツをつくる際は、「この機能は自社が優れているが、別の機能は他社が優れている」というように、他社商品の機能の優位性なども認めつつ、各社の商品の強みをフェアに紹介しましょう。

また、あえて自社商品の「弱み」を包み隠さないことも誠実さにつながります。

むしろ、「弱みを出せるなんて、強みについてよっぽど自信をもっているのだろう」という信頼感や期待感を醸成できます。

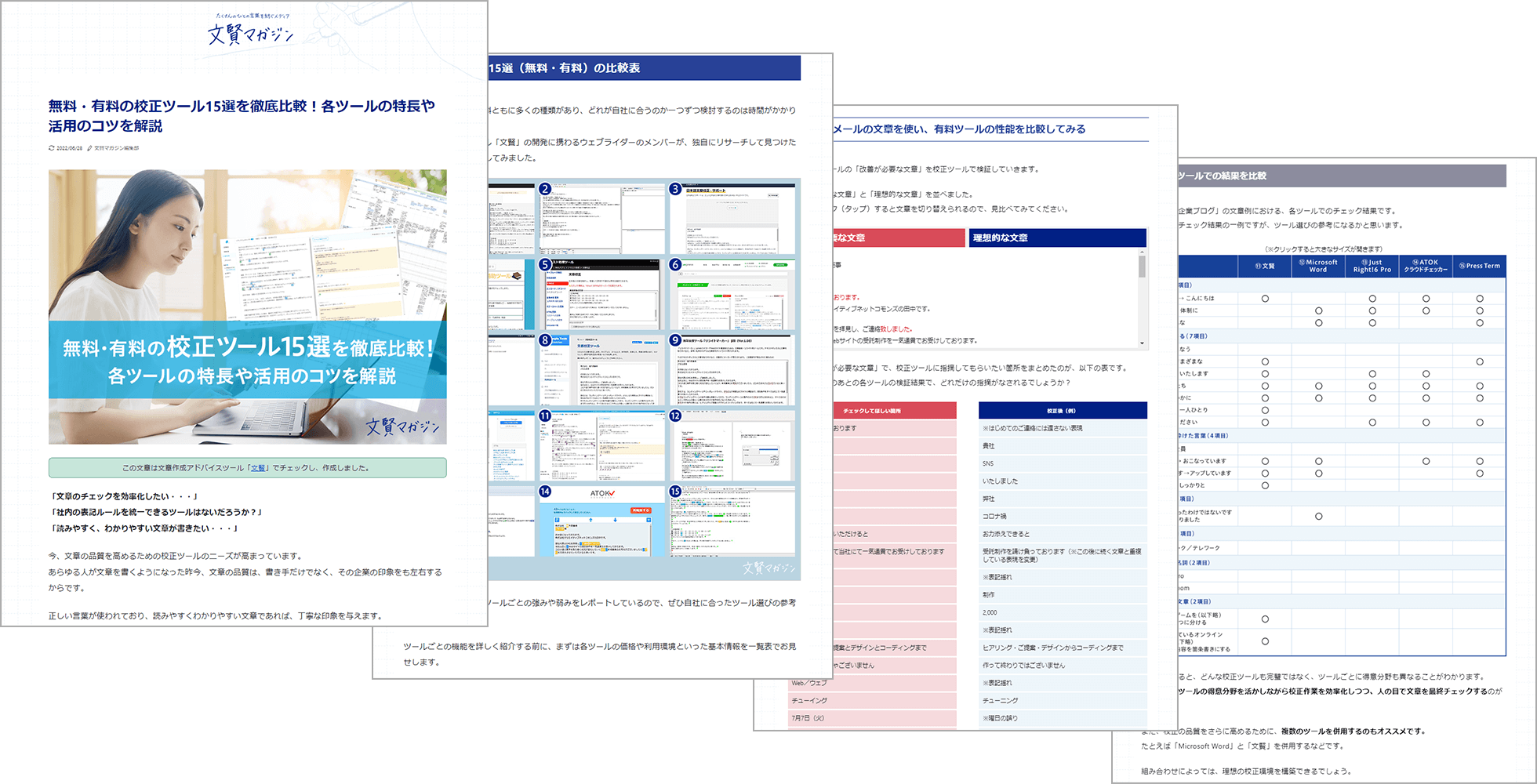

たとえば、「文賢」のオウンドメディア内にある「校正ツール」の比較記事では、「文賢」を含む15種類の校正ツールを比較しています。

記事内では、私たちが用意していた例文を用いて、各社の校正ツールがどのように文章の改善点を示すかを実際に確認し、その結果を紹介しています。

この記事の中では、私たちの「文賢」が苦手としている機能にもしっかり触れており、中立性・客観性をできるだけ意識した内容となっています。

ただし、どれだけ中立的で客観的な視点をもとうとしても、コンテンツには作り手の主観が入ります。

よって「校正ツール」の比較記事では、Fact(事実)となる各社ツールのスペック情報をできるだけ詳細に取り上げています。

そのFact(事実)となる情報をしっかり掲載した上で、各ツールを使った私たちの感想を主観的な情報として掲載しています。

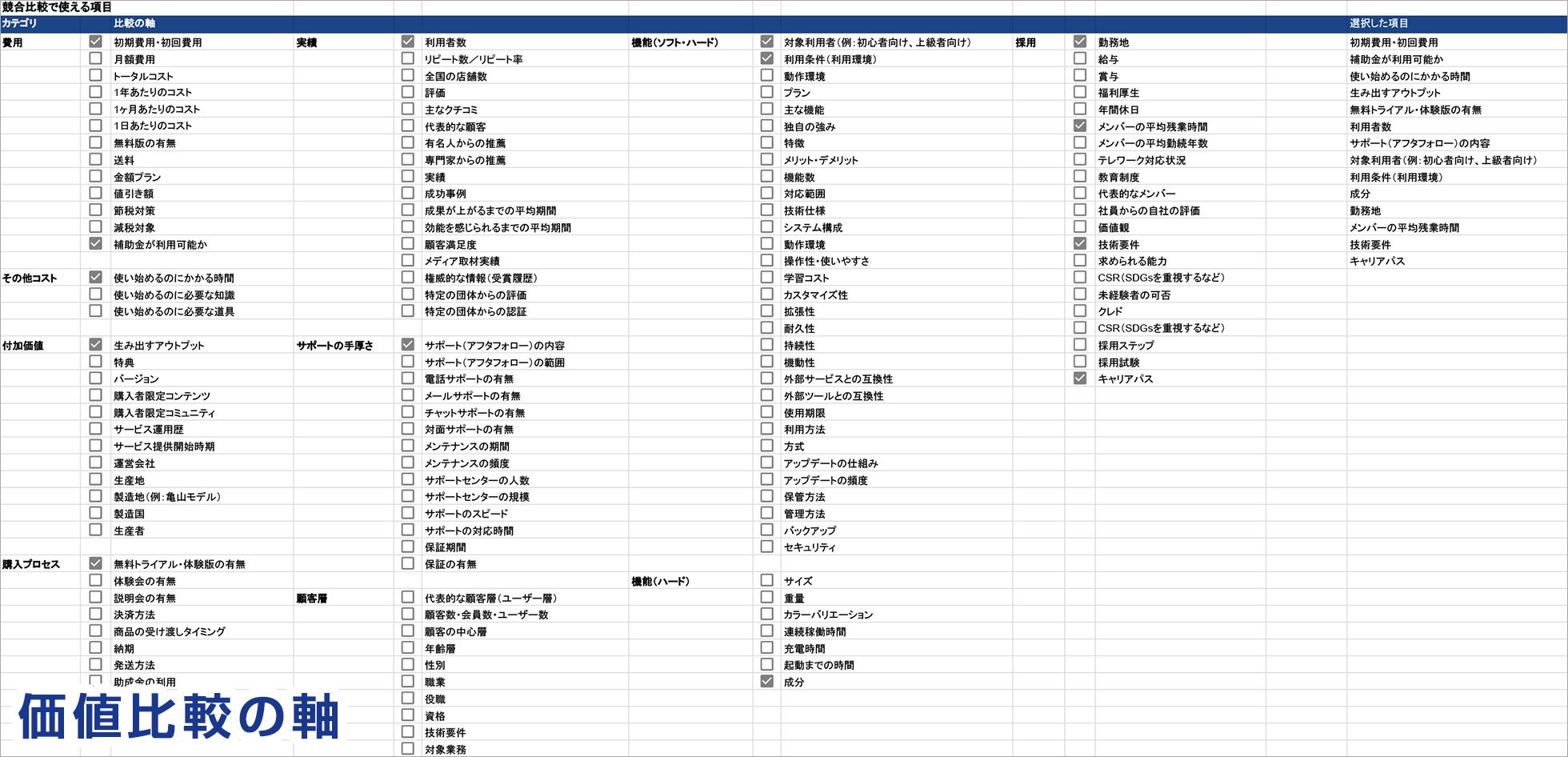

以下は比較コンテンツをつくる際に使えるFact(事実)の項目を整理した「価値比較の軸」という名のシートです。

比較コンテンツをつくる際に役立つこのシートも、本講座で提供する【SBMシート】を通してお使いいただけます。

ところで、先ほど、比較コンテンツをつくる際は、フェアな視点が大切だとお伝えしました。

たしかにフェアな視点は大切なのですが、少し気を付けなければならないのが、情報の客観性を意識しすぎるあまり、顧客を迷わせてはいけない、ということです。

「結局、私は何の商品を選べばいいの・・・?」と顧客を迷わせてしまうと、顧客にとって不便なコンテンツとなってしまいます。

その結果、比較コンテンツの本来の目的である「顧客の比較コストを下げるためにつくったコンテンツ」の意味が薄れてしまいます。

リーダー不在のチームでは、チームがバラバラになってしまい成果をあげられないのと同じように、コンテンツにも顧客をゴールに導くリーダーが必要です。

八方美人のコンテンツでは顧客をなかなかゴールへ導けません。

上記を踏まえた上で、バランスのとれた比較コンテンツをつくるためには、以下のフローを意識しましょう。

●理想的な「比較コンテンツ」をつくるフロー(ウェブライダーの「校正ツール」の記事の場合)

-

誰にとっての比較コンテンツなのか、対象範囲を明確にする

たとえば「校正ツール」に関する記事を書く場合、「校正ツールを使いたくない」という人は範囲に含めない。

(そもそも、そういう人は「校正ツール」というワードで検索しないため、無理に対象範囲を広げる必要はない) -

ユーザーがどんな主観をもっているかを、さまざまな方法で知る

検索結果の1位~10位に表示されているコンテンツを分析した上で、Yahoo!知恵袋やSNSなどで共感を集めている意見に目を通す。

たとえば「校正ツール」の場合、「完璧に文章を直してほしい」と考える人もいれば、「日本語のチェックはその言語の特徴上、非常に難しいことを知っているので、ある程度のチェックでも構わない」という人もいる。 -

ユーザーの主観を、似たような主観ごとに大きくグルーピングする

「~タイプ」「~派」「~カテゴリ」といったグルーピングをおこなう。

校正ツールの場合、「完璧に校正してほしいタイプ」「校正品質はある程度で許容できるタイプ」といった形でグルーピングしていく。 -

そのグルーピングをもとに、できるかぎり「最大公約数的な回答」を考えてみる(回答が複数になるケースもある)

たとえば「校正ツール」の場合、いかなるツールを用いても完璧な校正は難しい。

しかし、複数のツールを使うことで、文章の精度は高められる。

よって、校正の品質を求める人には複数のツールを併用してもらい、校正の品質にそこまでシビアでない人には、気に入ったひとつのツールを使い続けてもらう。 -

「最大公約数的な回答」に自分の主観を交えながら、ユーザーの成果を考え、最良の選択肢へ導く

たとえば「結局のところ、完璧な校正ツールはないが、便利な校正ツールはいくつもある」と知ってもらった上で、究極的には、校正ツールを使う以前に「自らの文章力を鍛えておく」ことが大事だと伝える。

その上で、実は「文賢」というツールは校正という用途だけでなく「文章力を鍛える」という用途でもオススメだと伝える。 -

ユーザーが気付いていないような学びや視点を交え、ユーザーの立場よりもひとつ上のレイヤーからアドバイスし、ユーザーをゴールへ導く

比較コンテンツを求めるユーザーは、単に商品の比較をしたいわけではなく、自分にとって最適な商品と出会えることで、自分を理想のゴールに導いてほしいと考えている。

よって、ユーザーよりもひとつ上のレイヤーから商品に関する知識を提供し、ユーザーをゴールに導くことも大切。

ちなみに、比較コンテンツをつくる上で知っておいてほしい概念が「相互主観性」です。

「相互主観性」とは、現象学で有名な哲学者フッサール氏が提唱した概念で、この世の中は、各人の主観が相互に影響を及ぼし合うことで成立しているという考え方を指します。

この概念を用いるのなら、世の中には真の客観というものは存在せず、すべての客観は主観から生まれると考えられます。

少し難しい概念ですが、比較コンテンツをつくる際は、「自分たちの主観」と、「顧客の主観」すなわち「顧客が進みたい方向性」とのバランスをとりながら、最適解としての比較コンテンツをつくることが大切です。

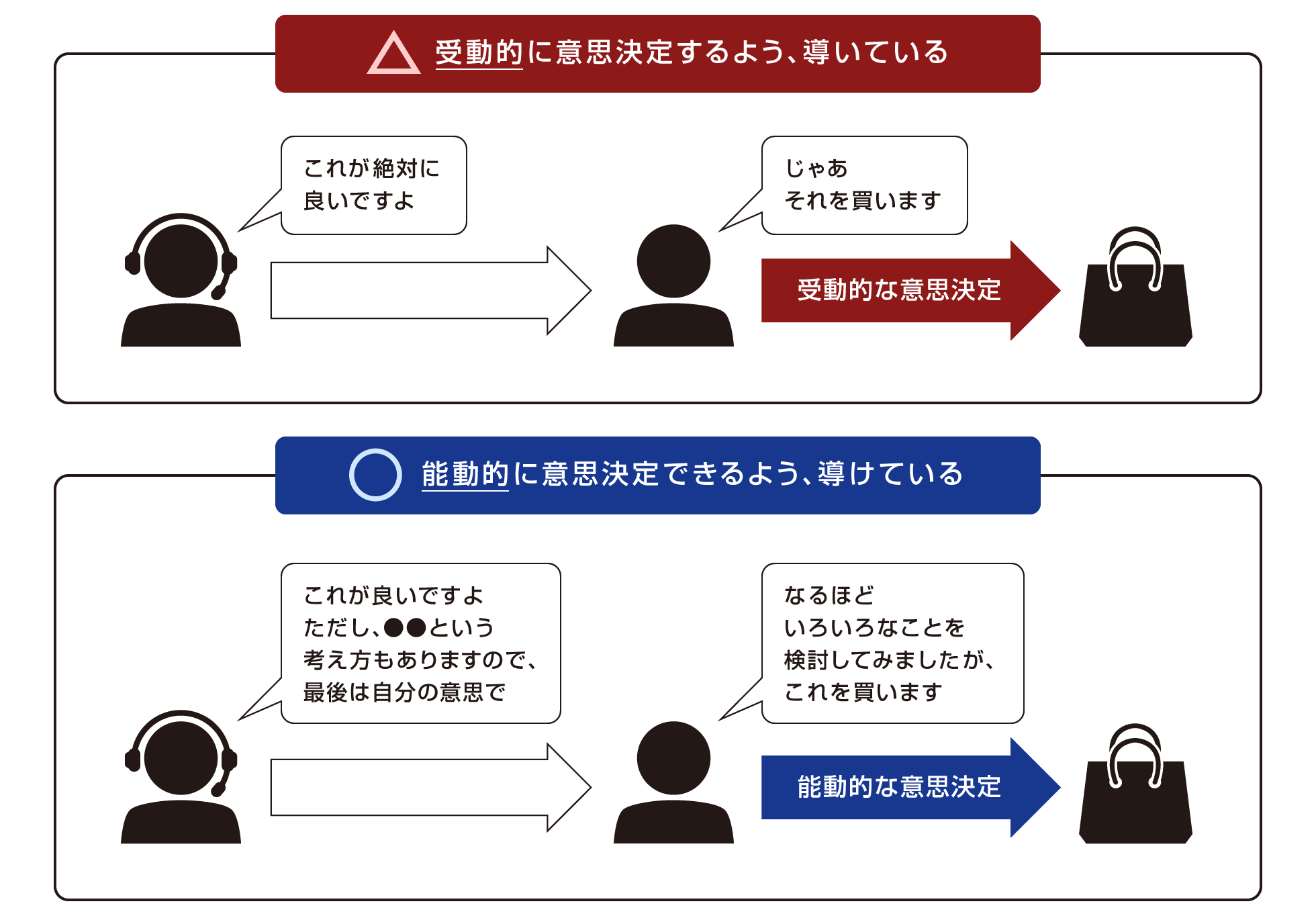

28.比較コンテンツ以上に「意思決定支援コンテンツ」を意識する

単純な「比較コンテンツ」を作り続けているだけでは八方美人なコンテンツとなり、ユーザーをコンバージョンに導きづらい場合があります。

「比較」とはあくまでも「意思決定プロセス」のひとつのアクションに過ぎません。

その商品がユーザーにとって本当に良いものなのであれば、ユーザーが自信をもって自ら意思決定できるようアシストをしましょう。

そのためには「比較コンテンツ」以上に「意思決定支援コンテンツ」をつくるという意識が必要です。

「意思決定支援コンテンツ」を通して、ユーザーが能動的に意思決定できるように導きます。

マーケティングの本質とは「商品の価値」と「顧客のニーズ」とのマッチング精度を高めることだといいました。

このマッチング精度は、売り手の努力だけでなく、売り手と顧客、双方の努力によって高まります。

マーケティングにおいては、顧客の買い物の負荷を下げることが重要ですが、実は単に負荷を下げるだけではいけません。

負荷が下がった分、浮いたエネルギーを用いて、顧客に次なる行動をとってもらうように働きかける必要があります。

たとえば、負荷が下がった分、商品の情報をより深く知ってもらう、負荷が下がった分、商品に関する動画を見てもらう、などです。

そうすることで、顧客は商品の知識にどんどん詳しくなり、自信をもって商品を選べるようになります。

私たちが考える理想的な「意思決定支援コンテンツ」の在り方を以下にまとめてみました。

●理想的な「意思決定支援コンテンツ」に必要な要素

- 売り手側が、対象顧客にとっての成果(理想的な未来)とは何か?を定義しており、その目指すべき成果を顧客と共有できている

- 売り手側が、顧客に敬意をもち、顧客に「買わせる」といった、顧客を操ろうとするマインドではない

- 売り手側が、顧客を受動的ではなく能動的に意思決定できるように導いている

- 顧客の買い物で発生するさまざまなコストを減らした分、顧客には浮いたエネルギーを、商品への理解をより深めるアクションなどに注いでもらう

- 顧客が「自分で納得して選んだ」と胸を張れるような、商品の価値を判断するための「目利き力」を鍛えてもらうためのコンテンツを意識する

- 「将来のメリット」も商品購買の判断基準となるようアシストする

- 必要に応じて、「推薦者」ではなく「指導者」的なポジションに立つ覚悟をもつ(ただし、傲慢で独善的な指導者にはならない)

今の世の中は意思決定スピードが重要だといわれます。

なぜなら、情報が行き交うスピードが加速度的に高まっており、それに合わせて、どの情報を取捨選択すべきかといった判断を求められる場面が増えているからです。

しかし、そのスピードについていくのは大変です。

よって私たちは、顧客には本質を見抜く力をもってもらうべきだと考えるようになりました。

市場の側から見れば、意思決定スピードが早まることで効率良く商品が買われ、経済は潤うように見えます。

しかしその裏では、商品の価値をしっかり理解せずに購入し、商品の可能性とじっくり向き合えず、商品を気軽に乗り換えてしまう・・・、そういった表層的な買い物体験が増えてしまっているのです。

その結果、「誰にでもわかりやすい商品」「シンプルな商品」といったものが市場の主役になり、「一見わかりづらいかもしれないが、人々が抱える複雑な課題を根本からじっくりと解決しようとするような商品」が評価されづらくなっていると感じます。

この閉塞感を打ち破るためのキーワードが「目利き力」です。

顧客に「目利き力」を鍛えてもらうことで、本質的な価値を知る喜びや楽しさを味わってもらう。

買い物体験の「ラク(easy)」を、「exciting」としての「楽(ワクワク)」に代え、買い物の「本当の楽しさ」「奥深さ」を知ってもらうのです。

ここでいう「目利き力」とは、近視眼的ではない将来のメリットを捉える力も含まれます。

本ページの冒頭で、成果とは「顧客にとっての成果」であると定義しましたが、この成果には、直近のものだけでなく、たとえば1年先、10年先、20年先といった将来を見通したものも含まれます。

先行き不透明な社会においては、どうしても目先のメリットに注目しがちです。

しかし、将来までを見通すからこそ知る喜びや楽しさもあります。

よって、顧客が近視眼的になりがちなのであれば、顧客の目利きの時間軸を広げる手伝いをしてみましょう。

そうすることで、顧客の意思決定の質は格段に上がり、商品と顧客のミスマッチも少なくなります。

松尾茂起

松尾茂起

私たちは、買い物に振り回される人が減れば減るほど、社会に余白が埋まれ、物事の価値に敬意を払う人が増えると考えています。

たとえば、買わなくてもよかった1,000円の商品が10個あれば、その金額はトータルで10,000円にもなります。

本来、その10,000円があれば出会えた素敵な商品があったかもしれないのです。

しかし、昨今の情報流通スピードが、その「待ち」の時間と思考を奪ってしまっているような気がします。

これからのマーケティングにおいては、その情報流通スピードにあえて巻き込まれないような、価値を丁寧に伝える「ポライト(丁寧)なマーケティング」が必要になってくるのかもしれません。

29.「言葉」で価値を伝えづらい場合は、ビジュアルの力を用いる

価値情報を伝える際のよくある失敗に、「あらゆる情報を言葉で伝えようとしてしまう」というものがあります。

言葉には言葉ならではの強みはありますが、商品によっては、言葉よりもビジュアルを用いた訴求のほうがよい場合もあります。

たとえば、以下のような雰囲気の商品を言葉で伝えるのは大変ですが、写真なら、たった1枚で雰囲気を伝えられます。

言葉は万能なツールではありません。

「百聞は一見にしかず」ということわざがあるように、ビジュアルで伝えやすい価値情報は、文章で長々と説明するよりもビジュアルで伝えたほうがスピーディに商品の価値を感じてもらえます。

もし、商品の売上が伸びない場合は、思い切って商品写真を変えてみてもいいかもしれません。

また、場合によっては商品の「人物モデル」を変えることもオススメです。

人物モデルは、その商品を利用する顧客の「私もこんな人になりたい」という目標設定につながるアイコンとなるため、人物モデルが変わるだけで、顧客の目標設定に変化が生まれます。

私たちが過去に関わったプロジェクトでも、人物モデルを変更しただけで売上が改善した事例がありました。

松尾茂起

松尾茂起

余談ですが、サイトリニューアルの現場では、サイトのテンプレートデザインは変わったのに肝心の商品写真がそのまま・・・というケースがよくあります。

商品写真は商品の価値を伝える肝となるコンテンツですから、サイトのテンプレートデザインよりもはるかに重要です。

器だけにこだわり、肝心の料理に手を抜く料理人など存在しません。

Webマーケティングにおいては、コンテンツの中身こそが重要であるということを常に念頭に置き、コンテンツを積極的にアップデートしていきましょう。

30.情緒的価値を伝える際は、顧客を興醒めさせないように配慮する

商品の価値情報は、できるだけ多く提供したほうが、顧客に商品の価値をよりしっかりと理解してもらえます。

ただし、その情報の中に「情緒的価値」につながる情報が含まれる場合は気を付けましょう。

とくに「商品を素敵に感じる理由」「商品が届くと感動する理由」といった、私たちの情緒面を紐解く情報は、顧客が興醒めしないよう慎重に伝える必要があります。

たとえば私は「ニューシネマパラダイス」という映画が好きで何度観ても感動するのですが、誰かに「ニューシネマパラダイスは俳優の●●というシーンでの11秒間の演技が、我々の潜在意識にあるノスタルジックな感性を刺激しウンタラカンタラ~」などと説明されてしまうと、一気に興醒めしてしまうでしょう。

また、好きなアーティストのコンサートに行って感動しているそばで、「先ほどのバラード曲はBPM70というテンポをベースに、主旋律と対比する形で演奏されるヴァイオリンの高次倍音がボーカルの中音域と被さり、その響きがウンタラカンタラ~」などと説明されてしまうと、「もう、黙っててくれませんか」と言いたくなるはずです。

つまり、情緒的価値に関する情報は、単に情報を理性的に分解して伝えればよいというものではないのです。

むしろ、言葉で下手に分解してしまうと、その言葉はかえってチープなものとなり、顧客を興醒めさせる原因となってしまいます。

私たちウェブライダーも、現在、アパレル企業さまのオウンドメディア運用も手伝うなかで、商品であるファッションアイテムの魅力を興醒めさせずに伝えるような工夫を施しています。

機能的価値としてのスペック情報は言葉を用いてしっかりと伝えますが、商品のオシャレ感を伝えるうえで言葉が邪魔になりそうであれば、あえて言葉を減らし、むしろ写真のほうを積極的に見てもらうよう誘導しています。

情緒的価値を顧客に伝える際は、顧客が興醒めしないよう、慎重にコミュニケーションするようにしましょう。

松尾茂起

松尾茂起

とくに私たちは理性以上に感情によって動く生き物です。

情緒的価値とは、まさに「感情」に訴えかける価値。

感情に訴えかける情報ほど、うっかりチープにならないように気を付けましょう。

【CV改善の方針 その7】

段階的なコンバージョン導線を用意する

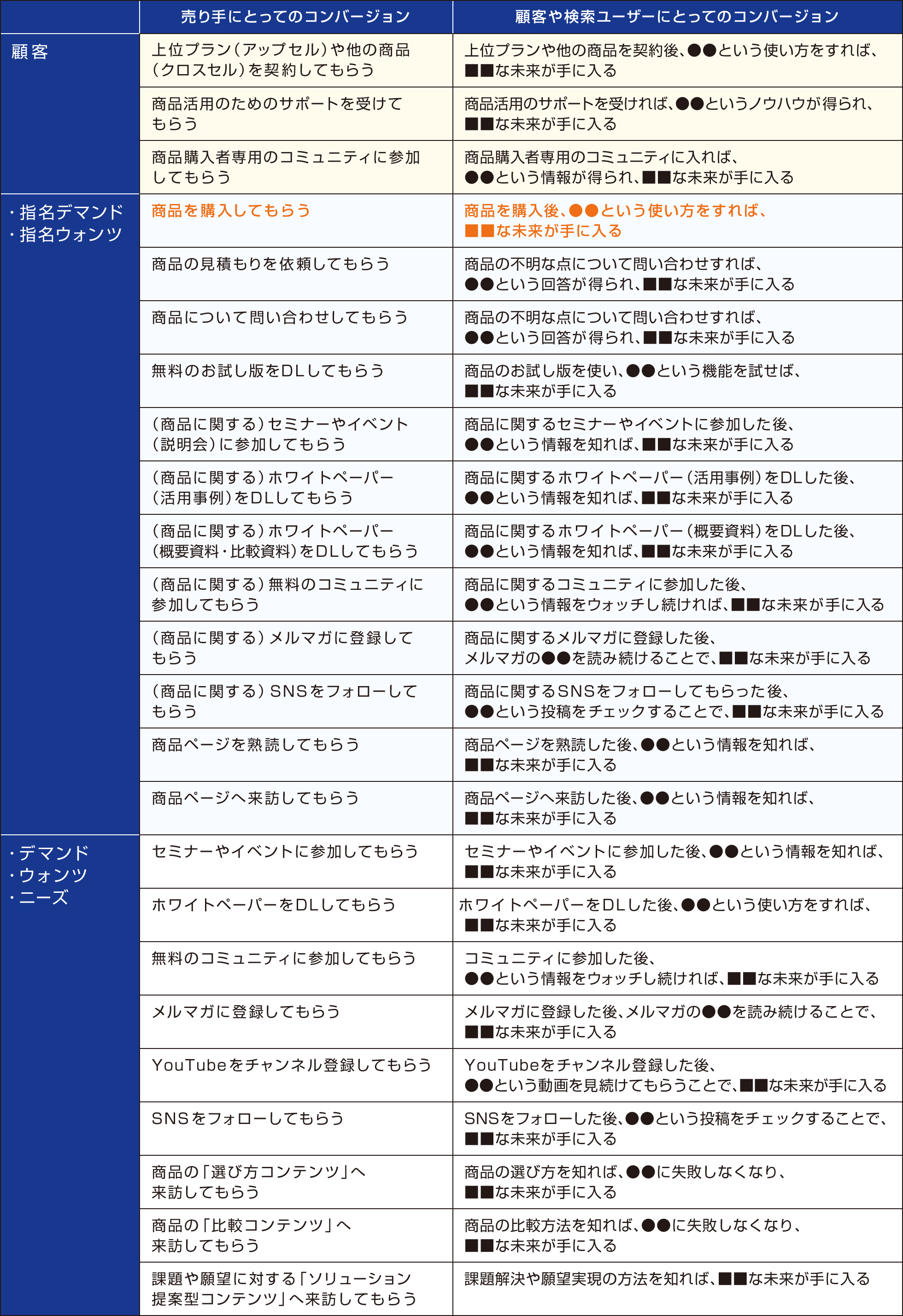

31.ハードルの低い「中間コンバージョン」や「マイクロコンバージョン」を意識する

ユーザー(顧客)にコンバージョンしてもらうためには、いきなり商品を購入してもらうのではなく、その手前に達成しやすい「中間ゴール」を設けることも大切です。

たとえば、まずは資料を請求してもらったり、無料版を試してみてもらったりと、顧客が最終的なゴールに向かう前に、比較的容易に達成できそうな「中間ゴール」を用意します。

本ページの前半で、コンバージョンは「転換」という意味だと伝えました。

この「転換」という言葉は、ユーザーの「変化」を表します。

急激な「転換」=「変化」は、ユーザーのモチベーションが高くないと、ユーザーがストレスを強く感じてしまいます。

よって、顧客にとっての最終ゴールである「最終コンバージョン」だけでなく、中間ゴールとしての「中間コンバージョン」や、ゴールをさらに細かく設定した「マイクロコンバージョン」を意識しておきます。

前半で話したとおり、コンバージョンとは、ユーザー(顧客)にとっての成果でもあります。

よって、それぞれのコンバージョンポイントにおいて、ユーザーにとっての成果とは何かを考え、その行動をとることで顧客はどんなベネフィットが得られるのかをしっかりと伝え、ユーザーをコンバージョンへ導きましょう。

以下は、ユーザーの状況や検索ワードの種類ごとに、どんな「中間コンバージョン」や「マイクロコンバージョン」が考えられるのかをまとめた表です。

たとえば「文賢」の場合は、以下のような「中間コンバージョン」を設けています。

文賢ではリード創出後にセールスへのつなぎ込みをしておらず、ほぼオンライン完結で売上を伸ばしています。

●「文賢」の中間コンバージョン導線

- 説明会に参加してもらう

文賢の使い方を紹介するオンライン説明会。

文賢に関する質疑応答の時間を設け、不明な点があればその場で質問できるようにしている。

Peatixを用いて定期イベントとして開催中。 - 他社製品との「比較表」をダウンロードしてもらう

「校正ツール」の記事でも使用している他社製品との比較表をPDF形式で提供。

- 「導入事例資料」をダウンロードしてもらう

文賢を導入しているユーザーさまの活用事例をまとめたPDFファイルの提供。

- 「サービス概要資料」をダウンロードしてもらう

文賢のサービスについて概要をまとめたPDFファイルの提供。

- ライティング関連の無料セミナーに参加してもらう

読みやすく、わかりやすい文章の書き方を学ぶセミナー(現在は不定期開催)。

セミナー中に「文賢」について紹介することで、文賢への興味喚起につなげている。

「中間コンバージョン」へ導くためには、それぞれのコンバージョンポイントでユーザーが得られるベネフィットが魅力的でなければなりません。

たとえば、ホワイトペーパーのダウンロード数を増やしたいのであれば、ホワイトペーパーの内容が魅力的であることはもちろん、その内容を実際の業務にすぐに役立てられる必要があります。

ホワイトペーパーの見栄えを良くすることでも、ダウンロード数は上がるかもしれませんが、見栄えよりも中身を充実させることを重視してください。

なぜなら、ホワイトペーパーをダウンロードするユーザーは、他社のホワイトペーパーもダウンロードしていることが多く、単に見栄えが良いだけのホワイトペーパーだと印象に残りづらいからです。

また、せっかく個人情報を入力してダウンロードしたにもかかわらず、内容が簡素だと、騙されたような気持ちをおぼえ、悪い印象をもたれる可能性もあります。

「なんだ、リード情報を得るために、中身の薄いホワイトペーパーで人を釣っているのか」などと思われてしまうと、商品の売上にも大きな影響が出てしまいます。

ちなみに、ホワイトペーパーと聞くと「BtoB」ビジネスでの活用を思い浮かべる人が多いと思いますが、「BtoC」ビジネスにおいても有用です。

BtoCの場合、ホワイトペーパーをダウンロードする心理ハードルをできるだけ下げたほうがよく、たとえば個人情報の入力は最低限にして、電話営業などはしない、といった思い切りも重要です。

また、肝心のホワイトペーパーの中身についても、「漫画でわかる~」のような漫画を基調としたコンテンツが喜ばれます。

さらには、限定公開の動画URLの共有や、期間限定で会員制コミュニティにアクセスできる、といった特典を付けることもオススメです。

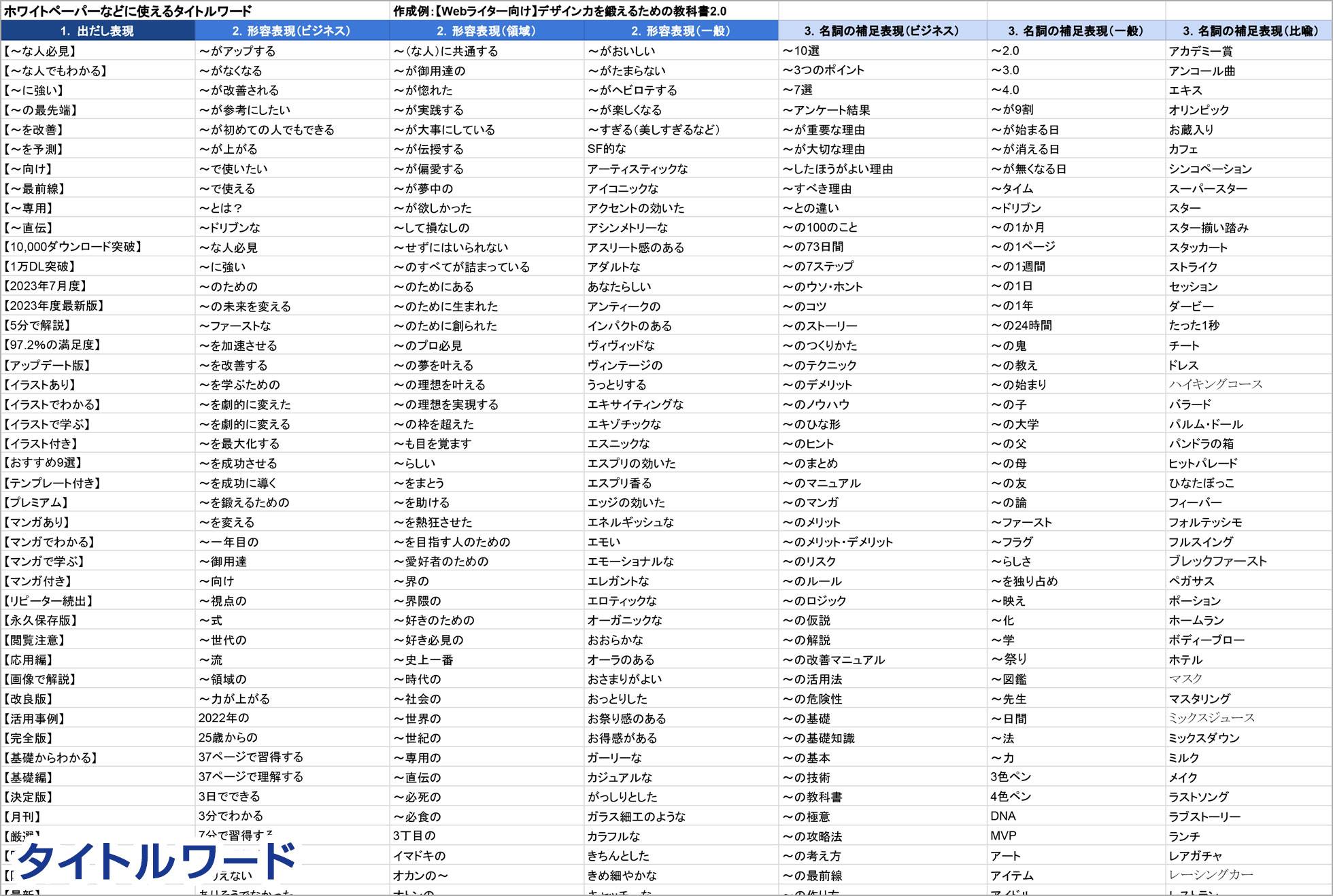

ちなみに、ホワイトペーパーのダウンロード数に少なからず影響を与えるのが、ホワイトペーパーのタイトルです。

訴求力の高いタイトルであればあるほど、多くの人の興味を喚起できます。

本講座で提供する【SBMシート】では、ホワイトペーパーの作成時などに使える、訴求力の高い「タイトルワード」の一覧も共有します。

ぜひこの「タイトルワード」を用いて、思わずダウンロードしたくなるホワイトペーパーのタイトルを考えてみてください。

32.コンテンツへの流入目的とコンバージョン導線のマッチングの精度を上げる

ユーザーをコンバージョンへ導くためには、コンテンツへ流入したユーザーがそもそも何を目的としているかを考え、目的に合ったコンバージョン、もしくは目的に近いコンバージョンへ導くことが大切です。

たとえば「文賢」のオウンドメディアの場合、「わかりやすい文章を書きたい」というニーズをもったユーザーが多く訪れます。

しかし、そのユーザーに対していきなり「文賢を使いませんか?」という訴求をしてしまうと、「自分はわかりやすい文章を書きたいだけで、ツールには興味ないんだけどな・・・」と反発されてしまう可能性があります。

よって、「わかりやすい文章を書きたい」というニーズをもったユーザーに対しては、まずは「わかりやすい文章を書くには推敲力を上げることが大事」と知ってもらい、次に「推敲力を上げるためのツールがある」といった段階的な訴求をおこないます。

そのためには、コンバージョンへの導線に中間コンテンツ(クッションコンテンツ)を設置したり、気軽に参加できるオンラインイベントを実施したりします。

たとえば、店舗型のビジネスを展開している場合、「そのお店の商品を買いたい」「そのお店の●●を楽しんでもらいたい」と思ってもらうよりも「まずはお店に行ってみたい」というニーズ喚起をすることもオススメです。

とくに実際に現物を見て使ってみないと価値がわからないような商品の場合、商品の価値をいくらWeb上で伝えても、ユーザーにはピンとこない場合があります。

その場合は、商品よりも「店舗」に興味をもってもらうべく、店舗で開催されている楽しいイベントや、店舗で出会えるスタッフについて価値訴求するとよいでしょう。

商品の価値情報にさえしっかり触れてもらえれば、「その商品が欲しい!」といったニーズを喚起できる可能性があります。

しかし、まだ商品へのモチベーションが高まっていないユーザーに対して、商品の価値情報にしっかり触れてもらうことは容易ではありません。

よって、まずはユーザーが興味を示しそうな「何か」を探し、その「何か」を起点に商品の価値体験につながる機会を設けます。

実はこの「何か」を見つけるために必要となるのが、本ページ内の【35番目のアクション】で取り上げる「フック(引っかかり)」と「トリガー(きっかけ)」の概念です。

この2つの概念については、後ほど詳しく解説しますので、今は頭の隅に置いておいてください。

最近のウェブライダーでは、クライアントへのアドバイスとして「イベントの実施(オンライン/オフライン)」を提案することが増えてきています。

イベントは参加者とのインタラクティブなコミュニケーションができるほか、参加者との一体感を醸成できます。

また、ひとりでは申し込みしづらい商品も、他の人と一緒なら申し込みできそうといった雰囲気をつくれます。

さらにいえば、日本人の多くは、お祭り好きな国民性なのか、イベントを好む傾向があります。

商品に興味をもっていないユーザーには、まずイベントに興味をもってもらうのがよいでしょう。

魅力的なイベントを企画し、イベント開催中に、ユーザーが興味をもつノウハウを軸に商品の訴求をおこなえば、商品にも興味をもってくれるはずです。

イベントに対して「大変な労力がかかる・・・」というイメージをもたれている方もいるかもしれません。

ただ、イベントも考え方次第です。

たとえば、「コンテンツの中でおこなわれる簡易イベント」などは面白いでしょう。

「毎週金曜日の14時から19時まで、チャットサポートの窓口にプロのアドバイザーがいて1分以内に反応してくれる」といった企画や「夜の22時から24時まで、普段は公開されていないノウハウが公開される」といった企画などです。

講座の本編では、個人サイトでも開催できそうなイベントのアイデアについても紹介します。

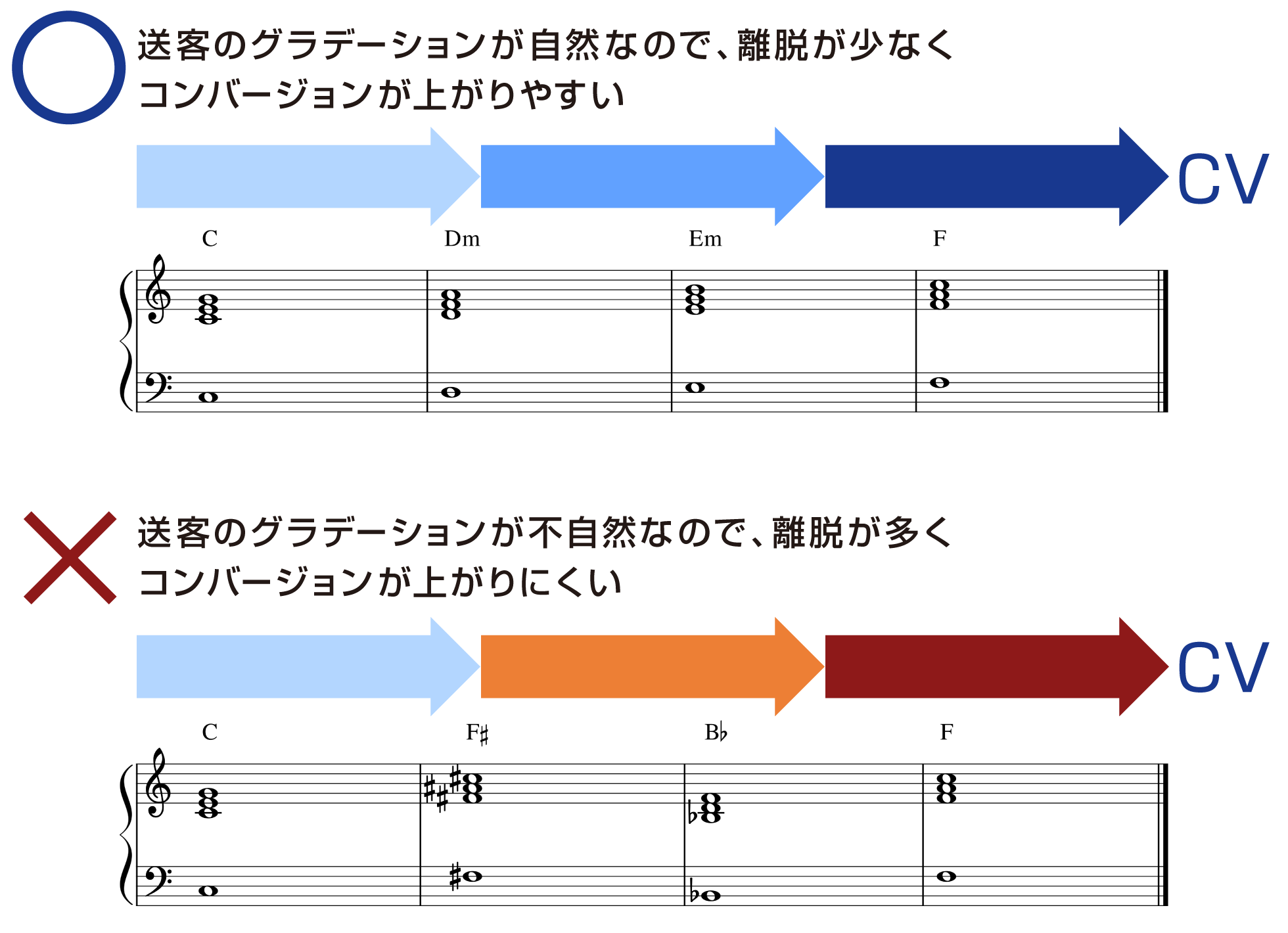

33.心地よいグラデーションの変化を意識する

コンバージョン導線を段階的に用意するときは、各コンバージョンポイントに関連性をもたせましょう。

少し抽象的な表現になりますが、関連性を意識すれば、一連のコンバージョン導線が自然なグラデーションを描きます。

それはたとえるなら、色の段階的な変化や、調性のとれた音楽におけるコード進行のようなものです。

もし、ご自宅にピアノをおもちであれば、上の楽譜と下の楽譜を弾き比べてもらうことで、音の響きの差異を感じてもらえます。

両者とも音の「数」は同じですが、コードの響きが違います。

上の楽譜はとくに音が濁らずに弾けますが、下の楽譜だと、音を弾くたびに音が濁って不快に思われることでしょう。

マーケティングもこれと同じです。

水と油のようなコンテンツやアクションを重ねてしまうと、どのコンテンツやアクションも機能しなくなるのです。

よって、顧客に不快に思われないような、不協和音を生み出さないアクションを意識しなければなりません。

今回、私たちウェブライダーが、自分たちが考えるマーケティングを一から定義し直し、その定義を基準に、あらゆるマーケティングのメソッドを再構築したのも、不協和音を生み出さないためでした。

おそらく、私たちの今回のノウハウは、どこからどう切り取っても、どこから始めても、全体の調性のバランスがとれるようになっています。

だからこそ、変なコンフリクト(反発)なく、一気通貫でアクションを実行できるのです。

このグラデーションに関する話は、講座の本編で詳しく取り上げます。

松尾茂起

松尾茂起

ここで「TikTok」という動画プラットフォームの話を少ししておきます。

私はTikTokを初めて知ったとき、ある点で驚異的だと感じました。

それは、ユーザーによって投稿された多くの動画がリズミカルにつながっていたことです。

リズミカルに動画がつながっているからこそ、視聴者は気付かぬうちに、動画の世界に没頭できます。

それはある種、TikTokという空間が生み出すグルーヴ感に浸っているといえます。

よって、私が考えるTikTokのすごさの本質とは、短尺動画を投稿するプラットフォームということよりも、思わず見続けたくなるような快適な「リズム感」をサービス全体で実現し、投稿者も知らず知らずの間に、そのリズム感すなわち「ノリ」に合わせて投稿できていることだと思います。

よって、TikTokの運用を成功させるためには、頭で色々考える以上に、あの空間のノリを、ある程度身体に染みこませる必要があるでしょう。

【CV改善の方針 その8】

顧客の行動ベクトルに作用する「フック」や「トリガー」を用意し、自然な行動変容をアシストする

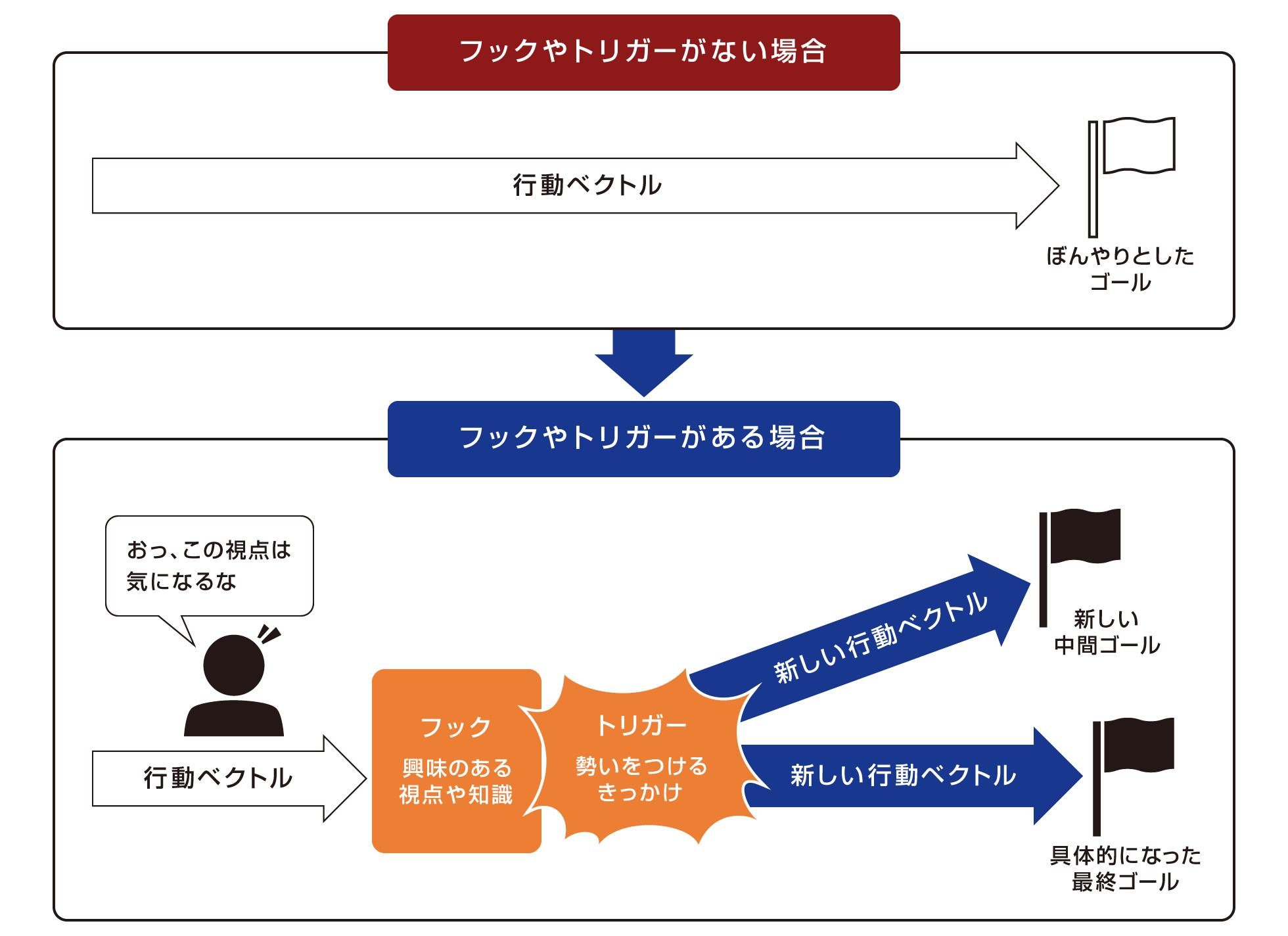

34.ユーザーの行動ベクトルを意識する「ベクトル思考」をもつ

ユーザーをコンバージョンへ導くためには、行動力学的な発想が重要です。

ユーザーの行動エネルギーがどこで生まれ、どこに向かっているかを把握しておく必要があります。

そのために重要となる考え方が「ベクトル思考」です。

「ベクトル」とは高校の数学で学ぶ概念で、「進む力の強さ」と「進む向き」を表します。

この概念をマーケティングにもちこむと、「進む力の強さ」とは「行動するモチベーション」であり、「進む向き」とは「ユーザーの目的(成果)」を目指す向きとなります。

ユーザーをコンバージョンへ導く際は、ユーザーがどういう「行動ベクトル」をもっているのかを考えながら、そのベクトルに作用する形で新たなベクトルを加え、コンバージョンへ導きましょう。

本ページに登場した「コンバージョン導線」という言葉は、まさに上記の図の矢印を示します。

ちなみに、行動ベクトルの原動力となるのが、ニーズやウォンツの水面下に眠る「インサイト」や「潜在ニーズ」、さらには行動が生まれる理由となる「コンテクスト」です。

(これら3つの概念については、本ページ内の【CV改善の方針 その5】で取り上げました)

「インサイト」「潜在ニーズ」「コンテクスト」がユーザーの行動エネルギーを生み出します。

ユーザーの行動の源泉となるその3つの要素について考えたのち、ユーザーを「どのような成果に導くのか」を考え、行動ベクトルのイメージを想像しましょう。

そのベクトルを想像できれば、後述する「フック」や「トリガー」といった新たなコンテクスト(文脈)を用いて、既存のベクトルに新しいベクトルを加えることができます。

その結果、ユーザーの行動エネルギーに逆らわず、自然な形でコンバージョンへ導けるようになるのです。

これは電車にたとえるなら、ユーザーが理想の駅へ向かえるよう、線路を整備し、必要であれば線路を足すイメージです。

そして、後述する「フック」と「トリガー」とは「乗り換える駅」や「分岐器」のようなもの。

ここからは、この「ベクトル思考」を用いて、ユーザーをコンバージョンへ導く「道づくり」について説明していきます。

35.コンテンツ内に「フック」と「トリガー」を採り入れ、ユーザーのアクションを喚起する

ベクトル思考においては、ユーザーの行動エネルギーをいかにして高め、ユーザーにとってふさわしい目的地へいかに導けるかを考えます。

ユーザーによっては、そもそも向かおうとしている目的地が曖昧だったり、行動エネルギーが持続しなかったりするケースがあります。

よって、ユーザーを適切な目的地へ導いたり、行動エネルギーを補給したりするために、ユーザーの行動ベクトルにおいて「フック」と「トリガー」という、新たなベクトルを生み出す2つの要素を意識します。

まず、「フック(hook)」とは「引っかかり」という意味の言葉です。

ユーザーが進む方向に影響を与えるような、興味・関心につながる要素のことです。

このフックが、ユーザーに「あれ、これは何だろう?」と足を止めるきっかけを与えます。

次に、「トリガー(trigger)」とは「きっかけ」や「起動」という意味の言葉です。

こちらは、ユーザーの行動が加速するような、ユーザーの行動モチベーションを高めるきっかけを指します。

このトリガーが、ユーザーに「よし、このルートを進もう」と一歩を踏み出すきっかけを与えます。

この「フック」と「トリガー」(以後、フック&トリガー)はいわゆる「ユーザーが行動する理由」をアップデートする要素です。

このフック&トリガーの要素をコンテンツに採り入れることで、ユーザーをコンバージョンへ導きやすくなります。

フック&トリガーの一例を以下にまとめてみました。

●本講座で提供する【SBMシート】の中で紹介している「フック&トリガー」の例

(SBMシート内ではさらに具体的なアプローチ例も紹介しています)

- 他人の感情に共感したから

他人の感情を自分事のように感じてもらう

- 美や価値観を追求できると感じたから

相手の美意識や価値観に合っているものだと、ビジュアルや言葉で感じてもらう

- 同じテイストに揃えたいから

所有物や環境を同じテイストで統一したいと思ってもらう

- 盛り上がっている様子を見て、参加したいと思ったから

他人の盛り上がりや、集まっている様子を見てもらう

- 楽しい時間だったので、延長したいから

楽しい時間を過ごしてもらい「この楽しい時間をもっと延長したい」と思ってもらう

- 本気や熱量を見て「この人に賭けたい」と思ったから

本気度や熱量を見せ、「この人に賭けたい」「この人が創る世界を見てみたい」と思ってもらう

- 自分の好きな人を応援したいから

相手に好意・好感をもってもらい、相手が応援したくなる存在になる(誰かの推し的存在になる)

- 一目惚れをしたから

相手の感性と見事に合致するクリエイティブを見てもらい、一目惚れしてもらう

- 運命的なタイミングだと感じたから

今日という日が相手にとって特別な日だと感じてもらう

- 最後まで見たいと思ったから

コンテンツの一部を見て興味をもってもらい、最後まで見たいと思ってもらう

- 周囲からの期待が集まっているから

周囲からの期待を一身に受けることで「そこまで期待されているなら」と思ってもらう

- 追いかけたいから

あえて相手から遠ざかる行動をとり「追いかけたい」と思ってもらう

- 他の人が動き始めたから

他の人の動きに反応してもらう

- この出会いを失いたくないから

「この出会いは二度と手に入らないかもしれない」と感じてもらう

- 今の環境を失いたくないから

今の環境を失った未来を想像してもらい「大切にしたい」「守りたい」と思ってもらう

- 制限された枠に入りたいから

アクセスできる人を制限する

- 進むべき道が明確になったから

順序を提示し、次に進むべき道(見るべき情報)をわかりやすく伝える

- 把握すべき情報の量を理解したから

どんな量の情報を把握すべきかを伝え、安心してもらう

- 最初のハードルが下がったから

ゴールまでのプロセスをいくつかのステップに分け、最初のステップを容易にクリアできるものにする

- 他者からの応援・アドバイスを受けたから

他者からの応援やフィードバックなど、他者から背中を押してもらう

私たちウェブライダーでは、この「フック&トリガー」を用いたユーザーへのアプローチを100以上、具体的な企画に関していえば、200以上揃えています。

それらは「顧客の行動を喚起する手段」のリストでもあり、リストに沿ってコンテンツを改善するだけで、コンバージョン率が劇的に改善する可能性もあります。

この「フック&トリガー」は、まさにコンバージョン率改善のためのアクションリストでもあり、ウェブライダーのコンサルティングでもよく用いるリストです。

この「フック&トリガー」のリストも、本講座で提供する【SBMシート】の中でご提供します。

「フック&トリガー」は、あくまでもユーザーの行動エネルギーを適切な場所へ流すために生まれたアプローチです。

根本の発想はエシカル(倫理的)であり、ユーザーを騙し、操ろうとする「ダークパターン」と呼ばれるアプローチとは根本的な性質が異なります。

「フック&トリガー」は行動経済学におけるナッジ理論に近しいものですが、ナッジ理論も使い方によっては、エビルな「Sludges(スラッジ/ヘドロ)」となってしまいます。

本ページの内容をお読みになった方が、まさかエビルな目的で「フック&トリガー」を応用されると思いませんが、万が一、社会悪な行動でこの「フック&トリガー」のシートを用いられていると判明した場合には、利用規約に抵触するものとして、「SBMシート」全体の利用を禁止させていただきます。

36.ベクトルの妨げとなっている「摩擦要素」を減らしていく

本ページ内の【CV改善の方針 その6】では、顧客をコンバージョンに導くためには、顧客が抱えるさまざまなコストを肩代わりすべきとお伝えしました。

その考え方はベクトル思考においても重要です。

顧客が抱えるさまざまなコストは顧客の行動エネルギーを妨げる「摩擦要素」です。

コンテンツ内では、以下の39のコストをできるだけ削減できないかを考えましょう。

たとえば、「時間的コスト」や「頭脳的コスト」については、コンテンツ内に以下のような演出を加えることで、ある程度削減できます。

●顧客のコストを減らすためのコンテンツ演出の例

- コンテンツ内に目次リンクを入れる

顧客の「情報収集コスト」や「認識コスト」を下げるために、顧客が求める情報をすぐに得られるよう、コンテンツ内の該当箇所へすぐに移動できる「目次リンク」を設置する。

- コンテンツ内で重要なことは何度も繰り返し伝える

顧客の「確認コスト」や「理解コスト」を下げるために、重要な情報は何度も繰り返して伝える。

- コンテンツ内に要約エリアを設置しておく

顧客の「情報収集コスト」や「理解コスト」「解釈コスト」を下げるために、重要な情報を咀嚼しやすいように要約しておく。

- 商品の細部をすぐにチェックできるような写真をまとめて設置しておく

顧客の「情報収集コスト」や「比較コスト」、さらには「失敗したくない」「騙されたくない」といった心理的コストを下げるために、商品のあらゆる角度からの写真を掲載しておく。

- コンテンツ内に図解や写真などの「ビジュアル要素」を増やす

顧客の「認識コスト」や「理解コスト」を下げるために、ビジュアルで伝えたほうがよい情報は積極的にビジュアルで伝える。

- ユーザーが計算しなければいけない内容は、あらかじめ計算しておく

顧客の「計算コスト」や「判断コスト」を下げるために、計算が必要な情報は前もって計算して答えを提示しておく。

また、場合によっては「計算シミュレーター」を設置しておき、顧客が求める条件に合わせて瞬時に計算の答えを返せるようにしておく。 - 必要な情報があらかじめ記入された書類をダウンロードできるようにする

顧客の「事務手続きコスト」や「連絡コスト」を下げるために、顧客がダウンロードできる書類は、必要事項がある程度記入された状態にしておく。

37.PREP法でコンテンツをつくり、LP作成時は「CROSSの法則」も使ってみる

行動ベクトルに配慮したコンテンツをつくる際は、基本的には「PREP法」を用いて、「結論」→「理由」→「例示・補足」→「再結論」といった構成を意識しましょう。

「PREP法」は情報伝達の手段として有名な型ですが、念のために説明しておきます。

●PREP法

- Point・・・結論

- Reason・・・理由

- Example・・・例示・補足

- Point・・・再度の結論

PREP法の大きな特徴は、「結論」の次に「理由」をもってくることです。

人は結論を知れば「なぜ、その結論に至ったのだろう?」と、結論に至った「理由」を知りたくなります。

その行動エネルギーを用いているのが、PREP法です。

たとえば、本ページの冒頭では「本講座のノウハウを用いることで得られる成果」について、私たちウェブライダーの実績を用いてお伝えしました。

PREP法でいえば、あれこそがまさに最初の結論に当たるエリアで、あのエリアがあったからこそ、本講座に興味をもち、ページをスクロールしてくださった方は多いはずです。

そして今、私たちウェブライダーでは、PREP法の考え方をさらに発展させたメソッド「CROSS(クロス)の法則」を、LPをはじめとしたコンテンツ制作で用いるようになりました。

この「CROSSの法則」とは、私たちが体系化したコンテンツ制作のフレームワークで、とくにLP制作の現場で力を発揮します。

ベクトル思考をもとに、顧客をスムーズにコンバージョンへ導ける構成となっています。

使い方としては、まず1本目のCROSSをつくります。

もし、1本目だけだと訴求が不十分であれば、続いて2本目のCROSSもつくります。

このフレームワークのひとつ目の特徴は、「PREP法」と同じく、最初に結論をもってきている点です。

「CROSSの法則」では、その商品を使って手に入る「変化(Change)」や、商品活用のベネフィットが伝わる「活用事例(Case)」に関する情報を、結論として最初に掲載します。

そして、そのエリアのすぐ後に来る「Reason(理由)」のエリアで、顧客に「商品を用いた成果実現のためのノウハウ」を提供します。

商品の購入を検討している顧客は、商品そのものに興味がある以上に、商品を使うことで得られる成果、さらには、その成果を生み出すための商品活用のノウハウに興味があります。

よって、この「Reason(理由)」のエリアで、どれだけのノウハウを提供できるかが、商品の魅力と直結します。

ノウハウを提供する際は「Reframing(新解釈)」につながる独自のノウハウも提供しましょう。

独自のノウハウを提供できることが、商品の付加価値につながり、商品全体の期待価値を底上げします。

その後、「Offer(提案)」「Specificaton(性能・スペック)」「Sale(販売)」「Confidence(信頼)」「Relief(安心)」とエリアが続いていきますが、先ほど紹介した「変化(Change)」や「Reason(理由)」のエリアで、顧客の購入モチベーションはほぼ決定します。

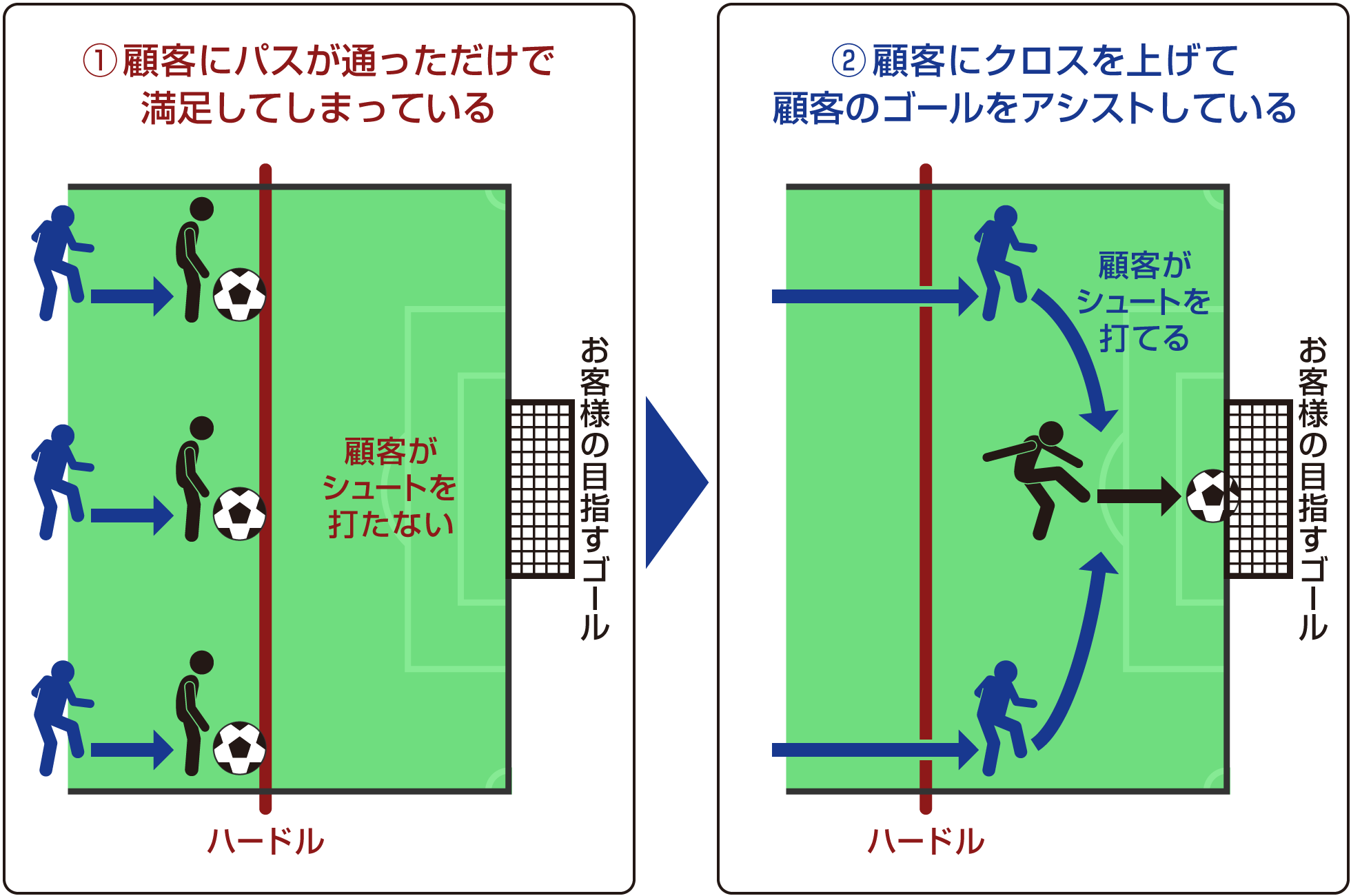

この「CROSSの法則」という名称は、各エリアの頭文字を集めたものですが、実はサッカーの表現にも例えています。

顧客がLPの内容をもとにコンバージョンすることを、「顧客がクロスボールを受けてゴールシュートを打つ」という意味にたとえると、「CROSSの法則」とはまさに「LPの中で顧客に2本のクロスボールを上げ、顧客のゴールシュートをアシストするフォーメーション」だといえます。

ただボールをパスするだけでなく、ゴールシュートを前提としたクロスボールを上げる。

それはつまり、単に商品の価値情報を伝えるのではなく、顧客の意思決定につながりやすい価値情報を優先的に伝えていくことでもあります。

お気付きの方もおられるかと思いますが、実は本講座のLPも「CROSSの法則」を用いてつくられています。

ぜひ先ほどの「CROSSの法則」の図を用いて、本ページの構成を分解してみてください。

ちなみに、本ページが「CROSSの法則」を実際にどのように活用しているかは、講座の本編で詳しく解説します。

LPのコンバージョン率が低いとお悩みの方は、ぜひこの「CROSSの法則」を用いてLPを改善してみてください。

38.ユーザーを強引にコンバージョンへ導こうとしない

ここまで、「ユーザーをコンバージョンに導く」という表現を何度か使ってきました。

ここであらためて警告しておきたいのは、「ユーザーを強引にコンバージョンへ導こうとしてはいけない」ということです。

商品を売ろうとするあまり、過激で煽動的な演出を採り入れてしまうと、本当は買わなくてもよいユーザーをコンバージョンへ導いてしまい、商品とのミスマッチの原因となります。

顧客と商品とのミスマッチは、商品へのネガティブなクチコミを生む一因となります。

たったひとつのネガティブなクチコミが、ほかの顧客の購入モチベーションを下げる恐れは大いに考えられます。

「とにかく商品が売れさえすればよい」といった短絡的で破滅的な考え方は、避けるようにしましょう。

繰り返し言いますが、大切なのは「自社商品の価値」と「顧客のニーズ」とのマッチング精度を高めることです。

ユーザーを強引にコンバージョンへ導き、最悪なマッチングを生み出してしまう事態は絶対に避けましょう。

39.理解の「ローコンテクスト」「ハイコンテクスト」を考えながら、顧客とコンテクストマッチするコンテンツをつくる

本ページ内の【CV改善の方針 その5】で、顧客の「コンテクスト(背景・文脈)」を意識することが重要だとお伝えしました。

コンテクストとは、ある行動が生まれたきっかけや理由を表した言葉です。

私たちの行動はこのコンテクストによって決まります。

よって私たちウェブライダーでは、いろいろなケースにおけるコンテクストを研究してきました。

その過程において、最近よく用いている言葉があります。

それが「前提条件のコンテクスト」と「理解のコンテクスト」です。

●2種類のコンテクストの違い

- 前提条件のコンテクスト

顧客の行動が生まれた文脈やきっかけ、背景、価値観、経験といった「過去」をベースとした背景情報。

- 理解のコンテクスト

顧客がその物事をどのような文脈で理解するかといった「未来」をベースとした背景情報。

先ほどまで使っていたコンテクストという言葉は、上記の「前提条件のコンテクスト」という意味で使っていました。

ここからはもうひとつの意味である「理解のコンテクスト」について説明します。

この「理解のコンテクスト」とは、相手が情報を理解しやすくなるための文脈を指します。

シンプルに言えば、ユーザーにとっての理解のハードルの高さです。

この理解のハードルが低くなればなるほど、顧客に情報が伝わりやすくなります。

ただしその一方で、表現がシンプルになりすぎたり、ユーザーが難しい情報を理解しようとしなくなった結果、複雑な情報を伝えづらくなったりします。

理解のハードルを表す「理解のコンテクスト」は、「ローコンテクスト」と「ハイコンテクスト」という2つのコンテクストに分かれます。

この「ローコンテクスト」や「ハイコンテクスト」という2つの言葉は、国ごとの文化的な違いを語る上で用いられることが多いのですが(参考:Wikipedia)、ウェブライダーでは以下のような独自の定義で用いています。

●理解のコンテクスト(いわゆる文化的なコンテクストとは異なります)

- ローコンテクスト

情報がシンプルかつ明快であり、対象顧客にとってハードルが低く、顧客にわかりやすく伝わるという文脈

- ハイコンテクスト

情報が複雑かつ抽象的であり、対象顧客にとってハードルが高く、一部の顧客にしか伝わりづらいという文脈

顧客とコミュニケーションをとる場合は、上記の2つのコンテクストの違いを認識しておきます。

そして、今のコミュニケーションが顧客にとって「ローコンテクスト」寄りか「ハイコンテクスト」寄りかを見極めていきます。

原則的には「ローコンテクスト」寄りの表現が多いほうが、多くの顧客が容易に理解できるコミュニケーションになります。

ただし、ローコンテクストに寄り過ぎると、それはそれでシンプルでチープなやりとりになりやすい傾向にあります。

以下は「ローコンテクスト」と「ハイコンテクスト」の違いをまとめた図です。

「ローコンテクスト」や「ハイコンテクスト」という言葉には「ロー」と「ハイ」という言葉が入っているため、何かしらの優劣を付けているように感じられるかもしれません。

しかし、この「ロー」と「ハイ」は優劣を表す言葉ではなく、前述したとおり、理解のハードルの高さや低さを表す言葉です。

ウェブライダーでは、このふたつの言葉を、あらゆるマーケティングアクションにおいて用いています。

コンテンツ制作や広告運用、さらには商品のブラッシュアップにおいても、このふたつの言葉を積極的に活用し、あらゆるアクションの方向性を見極めています。

たとえば、「この文章はもっとローコンテクスト寄りにしよう」「ファーストビューは、ハイコンテクスト寄りの画像を採用しよう」といったようにです。

もし、顧客とのコミュニケーションが上手くいかない場合は、それは顧客が求めている理解のコンテクストとズレている可能性があります。

顧客が「もっとわかりやすく説明してほしい」と思っているのに、ハイコンテクスト寄りの説明をしていたり、逆に「商品の世界観を大切にしてほしい」という顧客に対して、ローコンテクスト寄りの説明をしていたり・・・。

ここからは、この「ローコンテクスト」と「ハイコンテクスト」という2つの言葉について、もう少し詳しく説明していきます。

40.ローコンテクストからハイコンテクストへのグラデーションを意識する

実は今、世の中的にローコンテクストなコンテンツが好まれる傾向にあります。

YouTubeやTikTok、SNSの投稿などを見ても、ローコンテクスト寄りのコンテンツが世の中を席巻しています。

喜怒哀楽をわかりやすく表現した動画、大きな解説文字が入っている画像、0か1かで物事をズバッと切るSNS投稿・・・などなど、ローコンテクストなコンテンツは、多くの人にとってわかりやすく、コミュニケーションで用いやすい利点があります。

そのため、インフルエンサーの多くが、ローコンテクスト寄りのコンテンツを積極的に投稿するようになりました。

その結果、世の中的にハイコンテクスト寄りのコンテンツが敬遠される傾向にあります。

たとえば、以下の2つのタイトルを見た際、あなたならどちらのSEOノウハウを知りたいと思うでしょうか?

- 検索ユーザーの気持ちに寄り添い、未来の顧客から評価されるためのSEO

- 検索結果で上位表示するだけでなく、コンバージョンが上がるSEO

タイトルの好みは人それぞれとはいえ、おそらく、多くの人は「B」を好むでしょう。

その理由はカンタンで、「B」のほうが具体的に何を学べるのかがわかりやすいからです。

「A」はハイコンテクスト寄りのタイトル、「B」はローコンテクスト寄りのタイトルでした。

「A」は、どんなベネフィットが得られるのだろう?と想像しなければなりませんが、「B」は得られるベネフィットがすぐに理解できます。

個人的には「A」のタイトルのほうがワクワクするのですが、マーケティング目的でどちらかひとつを選ばなければならないときは、「B」を選ぶことになるでしょう。

ただし、ブランドの世界観を大切にしたい企業の場合、「わかる人にだけわかればいい」という姿勢で、ハイコンテクスト寄りの表現を選ぶ場合があります。

商品と顧客のマッチング精度を最大限高めるためには、ブランドの価値を十分に理解してくれる顧客との関係性構築が欠かせません。

しかし今、世界的に名の知れたようなハイブランドの企業であっても、あえてローコンテクストな表現を用いたプロモーションを採用しているケースが増えた気がしています。

松尾茂起

松尾茂起

私は最近、あるハイブランドの美容化粧品のCMを見て驚きました。

そのブランドの過去のCMは、海外の有名モデルさんが美しい風景の場所で颯爽とポージングし、お洒落なBGMとともに最後にサウンドロゴが流れるような映像がお決まりでした。

商品の効能を解説するようなナレーションは入っておらず、あくまでも映像を通して効能をイメージしてね、というニュアンスの映像でした。

しかし、そのブランドは最近のCM映像で、お洒落な映像の中に、商品の効能を解説するナレーションを入れるようになったのです。

正直、お洒落な映像の中で流れるナレーションがとてもアンバランスで、私としてはとても違和感を感じる映像になっていました。

おそらく、そんなふうにCMが変わった経緯としては、以前のようなハイコンテクスト寄りの映像だと、商品の価値を消費者に十分に理解してもらえなくなったという背景があるのでしょう。

とくに新規顧客の開拓において、商品の価値がわかりづらいというのは致命的です。

これまでハイコンテクストな文脈で商品の価値を高め続けてきたハイブランドが、ローコンテクストな表現を求められ始めているのです。

ただし、ローコンテクスト寄りのコンテンツばかりをつくっていると、情報発信の印象が少しずつチープになっていくリスクもあります。

その印象はやがて、商品の価値にも影響を与えてしまうでしょう。

わかりやすく情報発信すること自体は悪くないのですが、顧客にラクをしてもらうようなわかりやすい情報ばかりを発信するのではなく、時には、顧客に頑張って理解してもらう必要があるような、抽象度が高めの情報を、段階的に発信していくことも大切です。

本ページの前半でお伝えしたとおり、商品の価値は、顧客と共に「共創」していくものです。

顧客が商品のハイコンテクストな情報を理解し、評価してくれることは、売り手にとってとても心強いことなのです。

顧客にとって優しいだけの売り手では、商品の価値がなかなか上げられなくなる恐れがあります。

よって、顧客とより高みを目指せるような、ハイコンテクストなコミュニケーションも意識しておきましょう。

世の中的にはローコンテクストな情報発信が求められているとはいいましたが、目指すは、ローコンテクストからハイコンテクストへのグラデーションです。

41.あえてローコンテクスト寄りに情報を伝えてみる

先ほど「ローコンテクストからハイコンテクストへのグラデーションが重要」といいましたが、実は売り手が「ローコンテクスト」を十分に意識して情報発信できているケースはあまり多くありません。

売り手が発信する情報は、自分たちが発信したい情報に偏りやすく、その結果、顧客に理解コストを強いるようになり、どちらかといえばハイコンテクストに寄りがちです。

その売り手に多くのファンがついていて、そのファンがハイコンテクストな情報発信を受け入れてくれているのなら問題はありませんが、もしそうでないなら、ローコンテクストな情報発信を意識することも重要でしょう。

ただし、ローコンテクストでの情報発信は、実はシンプルなようで奥が深いことを知っておく必要があります。

ローコンテクストでの情報発信では、端的なわかりやすさが必要となりますが、そのわかりやすさの源泉とは、情報を徹底的に整理して練り上げる「要約力」です。

その要約においては、情報をごっそり削る勇気や、情報を変に加工しない潔さも必要となります。

たとえば以下の画像は、私たちウェブライダーが運営しているギフトメディア「素敵なギフト」の「男の子向けの出産祝い」の記事のキャプチャです。

このキャプチャ画像を見ていただくと、一般的な記事ではあまり見られないような大きなスライド画像が、記事の中にいくつか挿入されていることがわかります。

このアプローチは、ローコンテクストを意識したアプローチの一例です。

「こんなに大きいスライド画像を何枚も入れて、読みづらいと思われないの・・・?」

「記事が手抜きしてつくられているように見えるのでは・・・?」

そんなふうに心配される方もいるかもしれませんが、安心してください。

むしろ、この演出を採り入れてから、素敵なギフトの「男の子向けの出産祝い」の記事は検索順位が上がり、コンバージョン数もアップしました。

実際に記事を見ていただくとわかるとおり、これらのスライドはフリップボードのように機能しており、まるでテレビ番組を観ているような感覚で記事をラクに読み進められるのです。

一見、手がかかっていないように見えるこのスライドのアプローチですが、実はそれなりに時間がかかっています。

配色や余白にこだわったり、スライドに載せる言葉のチョイスに時間をかけたり。

ちなみに私たちウェブライダーでは、このような記事の内容を要約したスライドを「サマライズコンテンツ(要約されたコンテンツ)」と呼んでいます。

ただし、コンテンツによっては、この「サマライズコンテンツ」の演出がフィットしない場合もあります。

そのため、あくまでもひとつのアプローチとして、こんな方法もあるのだと知っておいてください。

ローコンテクストなアプローチで押さえるべきポイントについて、以下に簡単にまとめてみきました。

ローコンテクストな情報発信を意識される場合は、ぜひ参考にしてください。

●ローコンテクストで情報を伝えるためのポイント

- 短く端的に伝える

- 中途半端な表現をしない

- 多くの人が理解できる言葉を使う

- 多くの人が「あるある」とうなずいてしまうような「たとえ話」や「ストーリー」を用いる

- 情緒的な情報をビジュアルで伝えたいのであれば、「誰が見てもキレイ」「誰が見ても洗練されている」「誰が見てもお洒落」といった、わかりやすいビジュアルを意識する

42.コンテンツには「アミューズ要素」も加えてみる

コンバージョンへ導くコンテンツ制作においては、ニーズ(Needs)、ウォンツ(Wants)、デマンズ(Demands)の3つのほかに「アミューズ(Amuse)」を意識することが大切です。

私たちウェブライダーでは、これらの「S」を含む4つの言葉を総称して、「4S」と呼んでいます。

アミューズとは、「人を楽しませる」という意味の言葉。

多くの人の潜在ニーズには、できるだけ「楽」をしたいというニーズがあります。

この「楽」には、「カンタン」「手軽」といった「easy」の意味だけでなく、ワクワクしたい、楽しみたいという「exciting」の意味も含まれています。

コンテンツの内容がどれだけ充実していても、コンテンツを読みたいと思ってもらわなければコンバージョンに導けません。

そこで、アミューズ要素を意識した演出を増やし、顧客のワクワク感を高めることで、読んでもらうきっかけをつくります。

私たちウェブライダーでは、過去のさまざまなコンテンツにおいて、アミューズ要素を意識してきました。

アミューズ要素を入れることで、多くのユーザーにコンテンツを楽しんでもらえただけでなく、他社コンテンツとの差異化を実現できました。

また、アミューズ要素の入っているコンテンツは記憶に残りやすく、今も、私たちの過去のコンテンツについて話題にしてくださる方がいらっしゃいます。

フランス料理においてアミューズは、顧客へのおもてなしの気持ちを込めた小品料理を指します。

コース料理の序盤に出されるアミューズによって、顧客はこれから出される料理へのワクワク感を高められます。

このフランス料理におけるアミューズの存在を参考にして、コンテンツの冒頭にちょっとしたアミューズ要素を入れてみましょう。

冒頭にワクワク感を加えられれば、読み進めたくなるモチベーションを喚起できます。

先ほど紹介した「素敵なギフト」の記事に挿入しているスライド画像も、アミューズ要素を意識しています。

シンプルなスライドに見えますが、実はちょっとした遊び心を加えており、挿入するイラストの可愛さなどにこだわっています。

松尾茂起

松尾茂起

たとえば、こういった「吹き出し」の演出を採り入れることも、アミューズ要素につながります。

コンテンツに漫画っぽさが加わるだけで、心理ハードルはグッと下がります。

(もちろん、こういった演出を採り入れようとする場合は、TPOに合わせて検討しましょう)

また、訴求力の高いキャッチコピーを用いることでも、アミューズ要素を高められます。

以下は、私たちウェブライダーがさまざまなコンテンツをつくり続けてきた中で、最も登場回数が多かった21種類のキャッチコピーの型です。

このキャッチコピーの型も、本講座で提供する【SBMシート】の中でご提供します。

ぜひコンテンツ内の文言のブラッシュアップなどにお使いください。

ちなみに、アミューズのアイデアを得るためには、多くの人が普段、どんなコンテンツを面白いと感じているかのリサーチも必要となります。

そのためには、今世の中でヒットしているコンテンツを積極的に体験したり、多くの人が反応しているSNSの投稿などを定期的にチェックする癖をつけましょう。

43.カジュアル検索による「動線ワード」を軽視してはいけない

「カジュアル検索」とは「ちょっとそれが知りたい」という軽い動機でおこなわれる検索のことで、ウェブライダーの造語です。

カジュアル検索に当たる検索ワードは、以下の図でいう「動線ワード」が該当します。

顧客の「それをすぐ知りたい」「それがちょっと気になる」という軽い動機によって検索されるワード。

たとえば、今すぐ必要な知識を検索したり、頭にふと浮かんだ疑問の答えを検索したり、テレビの出演者で気になった俳優の名前を検索したり。

「面接 お礼 メール」「文章上手い 作家」「朝ドラ 主演」といった検索ワードが該当する。

動線ワードによるカジュアル検索では、多くのケースで、問いの答えをすぐに返す「即答型コンテンツ」が求められます。

ニーズの持続性が弱く、悩み深度も浅いため、通常はカジュアル検索のユーザーはコンバージョン対象となりません。

しかし、問いの答えを返しつつ新たなニーズ喚起をおこなう「ニーズ喚起&アミューズコンテンツ」がフィットすれば、コンバージョンに導ける可能性があります。

たとえば前述したアミューズ要素がフックとなり、「興味本位でコンテンツを読み始めたら、気が付けば商品にも興味をもっていた」となるようなケースです。

本ページ内の【35番目のアクション】で、「フック&トリガー」という概念をお伝えしました。

私たちは、あらゆる行動において、さまざまなフック(引っかかり)やトリガー(きっかけ)の影響を受けます。

それはつまり、カジュアル検索による行動からニーズ・ウォンツ・デマンドが生まれる可能性はあるということです。

検索行動の中で偶然触れたコンテンツによって、その後の行動が変わるというケースは有り得るのです。

たとえば、部屋のインテリアを模様替えしたいと思い、「ラグ」を販売しているインテリアメーカーのオウンドメディアを見ていたとします。

そのオウンドメディアには素敵な部屋の写真が多数掲載されており、いつの間にか、写真に写っていたラグが欲しくなってきました。

その結果、最初は模様替えのアイデアを調べるだけのつもりだったのに、気が付けばラグを購入していた・・・といった行動変容は起こり得るのです。

44.顧客の行動は十分に合理的であり、「不合理」だと決めつけない

私たちは以前、「人の行動は不合理であるため、容易に理解できないことがある」という考え方でいました。

行動経済学のベストセラー書籍『ファスト&スロー』の著者、ダニエル・カーネマン氏も著書の中でそのように話していました。

しかし今の私たちは、人の行動は十分に合理的であると考えています。

私たちのあらゆる行動は、大小の違いはあれど、必ずそこに何らかのニーズが存在していると考えています。

その結論に至った背景には、世の中の人たちの価値観を徹底的に言語化した「バリューワード」の存在があります。

この「バリューワード」を完成させて以来、世の中の人たちの行動の裏側にあるニーズを、何かしらの言葉で説明できるようになりました。

(バリューワードについては、本ページ内の【21番目のアクション】で解説しました)

たとえば、テレビのCMを見ていて、CMに出ているタレントさんのことが気になり、タレントさんの名前で検索したとしましょう。

その場合の検索行動は、一見すると「なんとなく」生まれたように思われますが、「バリューワード」を用いれば、以下のようなニーズがあるのではないか、という仮説を立てられます。

「このタレントさんの魅力をもっと感じたい」

「以前のタレントさんから、なぜ今のタレントさんに交代したのか、その裏側を知りたい」

「このCMの歴代のタレントさんについて知っておけば、いつかどこかで話のネタとして使えそう」

このように、少し考えるだけでも、人の行動には必ず何かしらの理由があるのだとわかります。

その前提でマーケティングに取り組めば、これまでは見えていなかったような顧客のニーズに気付けるようになるでしょう。

【CV改善の方針 その9】

やるべきことの優先度を決め、高速でPDCAを回し続ける

45.「Needs」「Can」「Will」の順でアクションを考える

ここまで膨大な量のノウハウを紹介してきました。

人によっては「ここまで細かく対応しないといけないのか」「もっとシンプルな方法を教えてほしい」と思われたことでしょう。

そういう方のためにお伝えしておくと、上記のノウハウをすべて実践せずとも、どれかひとつのノウハウを実践するだけで、コンバージョンが劇的に改善することは十分にあり得えます。

ただ、どのノウハウを選ぶべきかは、ビジネスモデルやマーケティングの状況によって変わります。

ビジネスとは、総合格闘技であり、総合芸術でもあります。

大切なのは、あらゆる成功法則を知り尽くしていること。

その上で、自分たちが何から始めるべきか?という「優先度」を決めていきます。

優先度といっても、今回の「SEOベースマーケティング」のノウハウは、すべてをひとつなぎに実践できるノウハウですので、すべてのノウハウを実践するのは難しくありません。

しかしそれでも、時間や人的リソースの関係で、実行に移しにくいアクションはあるでしょう。

その際は、次の順でアクションの優先度を決めてください。

最優先・・・市場で求められていること(Needs)

二番手・・・自分たちができること(Can)

三番手・・・自分たちがしたいこと(Will)

マーケティングの成功において重要なのは、何と言っても「マーケットイン」の考え方です。

市場で何が求められているか、どんなコンテンツや情報が求められているかを第一に考えましょう。

その上で、自分たちのリソースを使って、現実的にどういうアプローチができるのかを考え抜きます。

「自分たちがしたいこと」に注力することは、プロジェクトに関わるメンバーのモチベーションを保つ上で重要です。

しかし、顧客を置き去りにしてしまった場合、実行したアクションは成果につながりにくく、成果につながらない状況が、かえってモチベーションを下げてしまうことも考えられます。

時間も人も予算も有限です。

まずは「自分たちに求められていること」「自分たちができること」を軸に、アクションを組み立てましょう。

そして何より、コンバージョンを上げるということは、あらゆるマーケティングアクションの中でも最もハードルが高く、そしてやり甲斐のあるものだと理解した上で、根気よくアクションを続けましょう。

そうすればきっと、劇的な成果の改善が期待できるはずです。

さて、ここまで「SEOベースマーケティング」で扱うノウハウの一部をご紹介してきました。

今の私たちウェブライダーが、どれくらいの解像度でマーケティングと向き合っているかが少しでも伝わったのであれば幸いです。

それではここからは、本講座のご紹介です。

ウェブライダーではこの度、上記のノウハウをはじめとした「成果の上がるコンテンツ制作」のノウハウをさらにわかりやすく解説した講座を開講しています。

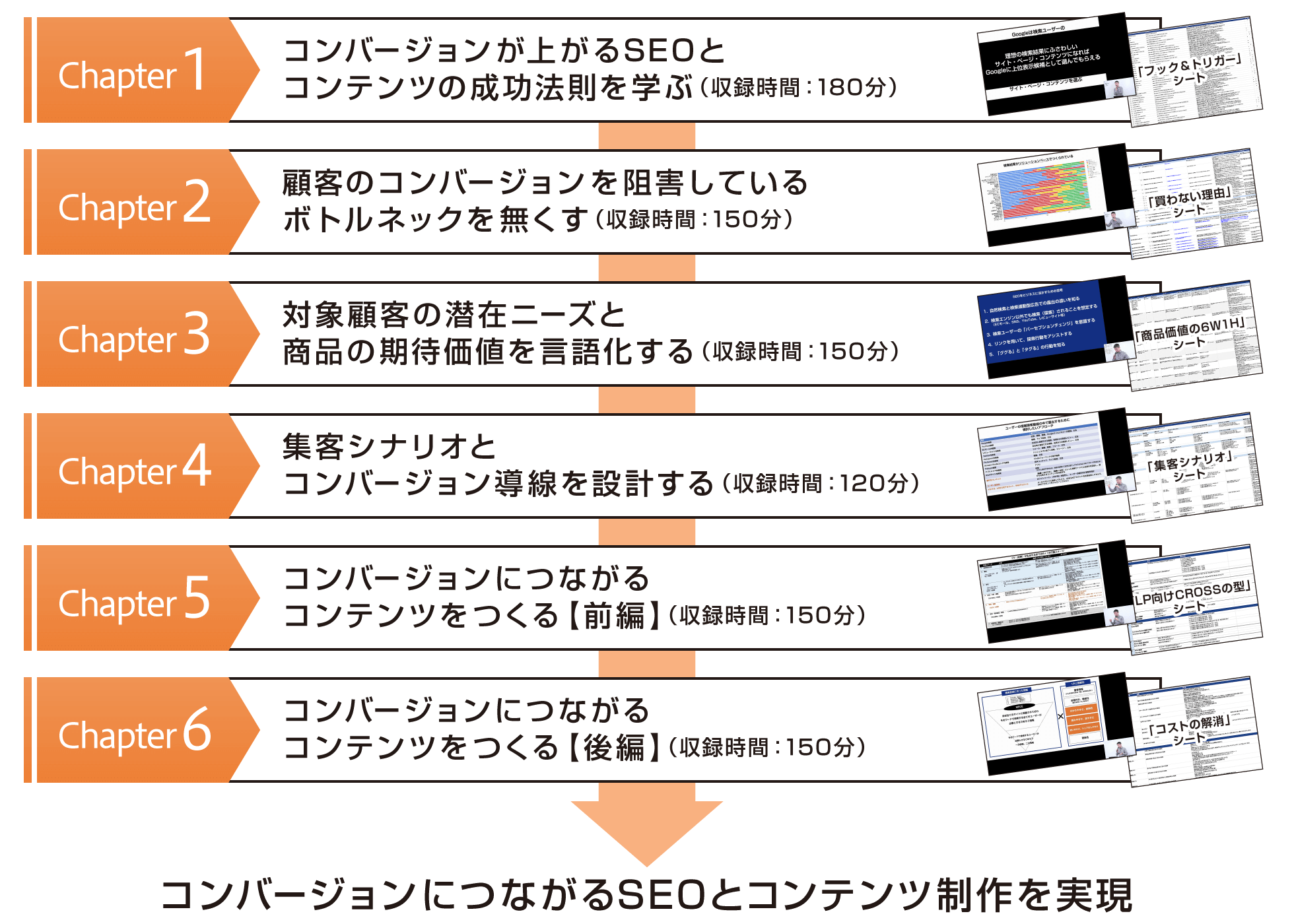

その講座では、「15時間分の動画」や、ノウハウを現場に落としこむための「20種類のスプレッドシート」、さらには「実践型のワークショップ」を提供します。

販売ページをご覧いただくだけでも、さらに多くのノウハウを得ていただけますので、ぜひこの機会にチェックしてください。